バーゲンシーズンもすでに後半。

今年は特に欲しいものも見当たらず、

何も買わずにシーズンを過ごそうと思っていた矢先、ある文字が視界に入ってきた。

「完全閉店」という貼り紙がセールの文字と一緒に並んでいた。

ユニモール地下街にあるシャツ専門店「SCHIATTI white label」。

僕のお気に入りのお店だ。

通勤時とは反対側に面している店舗のため、閉店の事は全く知らなかった。

もしかしたらDMが送られていたのかもしれないが、気づかなかった。

今、僕が仕事用に着るシャツのほとんどはスキャッティ。

そんな表現をすると常連客と勘違いされそうだがそうでもない。

バーゲンシーズンや誕生日月の割引きで買うのがほとんどで、定価で購入することは稀。

あまり偉そうに言えるお客ではない。

しかし、僕はここのシャツが一番シックリくるし、デザインも好きだ。

長袖のシャツは袖の長さがブランドにより微妙に異なる。

これまでいろんなシャツを試してきたが、僕の袖の長さに一番フィットするのがスキャッティ。

収まり加減がちょうどいい。

ワイドスプレッドの襟の高さやデザインもお気に入り。日本製で縫製もしっかりしている。

FAIRFAXも鎌倉シャツもいいが、僕はここ。

夏場はスーパークールビズ状態なのでポロシャツが多いが、

それ以外の時期はワイドスプレッドのシャツを着ることが多い。

ノーネクタイの時もボタンダウンより僕はお洒落に思える。

とベタ褒めだが、ビジネスとして上手くいくかは別問題。

最近流行のノーアイロンのシャツは一枚もないはず。

綿100%にもこだわっていると思う。

僕はその方がいいのだが、マーケットがそっちに向いているとは限らない。

閉店するという現実は何らかの原因があるのだろう。消費財のビジネスも簡単ではない。

「閉店するんですか?」と店に入り愚問。店長さんに

「今月20日で完全閉店なんです。ちょくちょくご利用頂きながら、本当にすみません・・・。」

と謝られてしまった。

東海地区では百貨店かアウトレットショップしか買えないようだ。

普段のセールより割引率が高いのは嬉しいが、やはりお店がなくなってしまうのはちょっと寂しい。

今すぐ着ることはないが、いずれ必要性も出てくるので、何点か購入させてもらった。

僕と同じようなファンはいるだろう。

だが、少数のファンでお店を支えることはできない。

それも利益率の低いバーゲン時ばかりの利用客では・・・。

これまでお世話になりました。

またどこかでオープンされることを期待しています。

ありがとうございました。

日経ビジネスとか日経トップリーダーとか日経BP社の雑誌を定期購読していると

たまにオマケで送られてくる「MOMENTUM」。

ちょっと気取ったセレブっぽい雑誌。

先日、送られた雑誌をパラパラめくっているとあることに気づく。

やたら腕時計の広告が多い。

特集記事も最新の時計の紹介が目立つ。

圧倒的にスイス製のオートマチックの高級時計ばかり。

雑誌を眺めながら「いいなあ~」とため息をもらしながら値段を確認すると、

300~400万円の時計が当たり前のように掲載されている。

中には1000万を超える商品も多い。

それはこの雑誌に限らず、本屋で立ち読みする男性向けのファッション誌もそうだし、

ちょっと硬めの経済雑誌でもそう。

日経新聞も腕時計の広告が多い。

ダルビッシュ投手はスポーツ欄より経済面での登場の方が多いのではないか(笑)。

写真の広告は違うけど・・・。

高級時計の売れ行きはいいと聞く。

僕ももう一つくらい時計を持っていると生き方が変わるのではないかと思ったりもする。

(実際は変わらないだろうが・・・笑)

確かに高級時計のニーズは高いだろうが、何百万円もする時計がそんなに売れるのだろうか。

この広告は何個売れれば元が取れるのだろうか。

ついどうでもいいことを考えてしまう。

ターゲットを富裕層に置く雑誌ばかりだろうが、飛ぶようには売れないだろう。

貧乏人のひがみでしかないが、そんな広告効果は期待できないんじゃないか。

それとも刷り込みで2~3年後に買ってもらおうという長期戦略か・・・。

そんなことを素人ながら考える。

携帯電話を肌身離さす持つ時代。

腕時計なんて必要ないといえば必要ない。

僕も5年前まではほとんど腕時計は付けなかった。

それがどうだろう、最近は必ずと言っていいほど腕に巻いている。

それも偉そうに服装によって変えながら・・・。

特に男性にとってそんな存在なのかもしれない。

今や車よりも腕時計の方が究極の贅沢品なのかもしれない。

少なからず僕も影響は受けているし、お金が貯まったらあのブランドが欲しいとも思う。

何百万円もする時計は怖くて付けられないけど・・・。

腕時計の広告の特殊性について書こうと思ったブログだが、自分の願望になってしまった(笑)。

名大社の哲学者が言った。

「哲さん、そろそろモバイルPC変えませんか?」

「おお~、いいねえ。何がいいかな?」

「やっぱり、できる経営者はレッツノートでしょ!」。

実際、そんな会話があったかどうかは記憶にないが(笑)、

これまで愛用していたdynabookは別の使い方をすることにして、憧れのレッツノートを手に入れた。

本当はメインカラーのシルバーが良かったが、在庫切れで入荷するのに時間が掛かるという。

そこは我慢して、つい先日届いたのがこれ。

「なかなか、やるじゃないか・・・」とつい食べ物ブログのようなセリフを吐いてしまう。

いかにも屈強そうだ。

これまでのdynabookはかなり薄手だったが、レッツノートはそうでもない。

DVDドライブも内蔵されている分、結構、分厚い。

色もシンプルなブラックなので、見方を変えれば昔のパソコンに見えなくもない。

軽量とはいえ以前より重い。

「なんだ、古臭いパソコンを使ってるな。時代遅れだな。」

と遠目から見ている人が言いそうで不安になってくる。

しかし、そうではない。

ハイスペック、頑丈、長時間バッテリー。

嵐の中でも何の支障もなく仕事できるのだ。

振り回したって壊れない。

どうだ!

嵐の中で仕事はしないと思うが、頼もしい存在が僕の手元にやってきた。

名誉本部長には差をつけたかな・・・(笑)

心配なのは使いこなせるかどうか。こんなに高性能でなくてもいいのかもしれない。

解説には素晴らしい機能が自慢げに書かれているが、よく分からない。

もっと安いので十分?

でも、ちょっとした理想もある。

新幹線のグリーン車でお気に入りの映画を優雅な気分で鑑賞する。

「すいません、ワインもらえるかな。もし、よかったら一緒に観ます?」

なんて、売り子さんに話しかけながら・・・。

グリーン車って売り子さんって、来たっけ?。

まあ、そんな感じで使いこなせればいいのかもしれない。

「それは仕事ですか?」という当たり前すぎてつまらない質問はパス(笑)。

この1台があれば、できるビジネスパーソンになった気分。

多分、今年の業績もグッと上がるんじゃないかな・・・。

これからの活躍を期待してもらいたい。

ホントかな。

「名大社スタッフブログ」を読んでいると、”ネタがなくて困ってます・・・”

というようなコメントをよく目にする。

そんな時は「おいおい!たかだが月1~2回じゃないか!」と一人で突っ込む。

「こっちは月20本は書いてるんだぞ~!」とイヤらしくほざいてみたりするが、

「あんたは毎晩のように飲みに行き、円頓寺をブラブラ歩いているだけだから、

真面目に仕事をする俺たちとは違うんだ!」と厳しく反論がありそう。

そう言われると返す言葉がないのだが、ネタ不足に悩むのは僕も同じなのだ。

特に今日のブログを書くにあたっては、全然思いつかなかった。

なぜ、ネタがないのかを過去のブログを読みながら考えてみたら、あることに気がついた。

今年はドラゴンズとグランパスについて全く書いていないのだ。

どうして書いていないのか?

あまりにも不甲斐ないからである。

書くべきネタがないからである。

グランパスは昨日で第一ステージが終了し、中途半端な9位。

ドラゴンズなんて最下位。

J2降格争いから逃れられたとか、和田選手の2000本安打とかいったって、

何を書けと言うのだ。ドンドン!!

今年、瑞穂や豊田スタジアムに訪れたのはゼロ。

ナゴヤドームは数回行ったが、パッとせず途中で帰ってしまった様な気がする。

どうにも盛り上がらない。

だから、ブログにも書けないのだ。

どうしてくれる!と責任を他者に押し付ける酷い状況になったきそうだが、それが現状。

それでは困るのだ。現に中継で見るスタジアムもイマイチ寂しい。

盛り上がってる感が少ない。

やはり地元の両チームがもっと頑張ってくれないと東海地区に活気が出ない。

2010年を思い出してほしい。

ドラゴンズもグランパスも優勝したじゃないか・・・。

そこからうちの会社も元気になってきたんだ。

本当に困りもんだ。

もう少しすればグランパスは第二ステージ。ドラゴンズは後半戦。

ここで意地を見せて欲しい。

そうでないとまたブログのネタ不足に陥るじゃないか・・・。

勘弁してほしい。

ドラゴンズもグランパスもこの夏以降は健闘して、僕にブログのネタを提供して欲しい。

この6月は上場企業を中心に株主総会が行われることが多い。

僕はこの時期に会社か個人で所有している企業の株主総会に1度だけ参加する。

どんな株主総会を行うか学ぶため。

やじを飛ばしたり、お土産をもらうことが目的ではない(笑)。

上場した場合のやり方を学びたいわけでもない。

(当たり前か・・・)

議長となるトップがどんな考え方でどんな発言をするかに興味がある。

株主に対して面と向かう姿勢も気になっている。

うちのような小さな会社だと株主総会も簡単に済んでしまうのだが、

実際に多くの株主を前に行う総会は万全な準備も必要だろう。

以前、上場企業の役員と酒を酌み交わした時、綿密なシュミレーションを行うと話されていた。

今週水曜日には昨年上場した話題の企業の株主総会に出席した。

(この時点で分かる人は分かりますね・・・笑)

上場して初めての株主総会ということもあり、会場は緊張感ある雰囲気。

これでもかというくらい相当数の社員の方がその対応にあたっていた。

総会がスタートする前はスクリーンから企業イメージを象徴するような映像が流れる。

好感度が上がるのも間違いない。

誰でも知るその企業をイメージしながら、僕は複雑な想いで眺めていた。

(ここでは多くのことは語らない・・・笑)

議題に則り、粛々と進行する。

創造性豊かで、新たなサービスを次から次へと展開している企業だが、

(この点でもわかるかも・・・)総会は至って平凡。

世の中に斬新な株主総会があるかは知らないが、

株主からの質問もあったようにもっと個性的で面白みのある総会でもよかったのではないか・・・。

業績は順調に推移している。

全く手に届かない存在としては感心しながらその説明を聞いているだけ。

議長となる社長の発言も自信に満ちたもの。

慎重に言葉を選んでいることは伝わってきたが、それ以上に力強さを感じた。

株主からの質問に対して答える姿を見ながら、

自分だったらどんな回答をするのだろうかと考えていた。

不特定多数の方を納得させるのは難しいな。

業績も上がり、株価も上がるグッドサイクルがその姿勢を明確にしていた。

「ふ~ん、なるほどね」と分かったような顔をして、終盤に退席。

株主を迎える側としては自信を持って臨まないといけない。

来年、出席するのであれば、株主総会が紛糾するような会に参加してみたい。

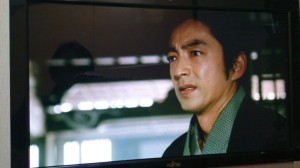

ドラマハゲタカの「激震!株主総会」のような荒れる総会に参加し、

経営陣の一挙手一投足を見てみたい。

その姿勢で会社に対しての真剣度や強い想いが伝わってくると思う。

ギリギリの状況で本気度が伝わることもあるだろう。

今回参加した株主総会は激震ではなかったが、次回は激震な株主総会に参加しよう。

それはあくまでも無責任な立場だから言えること。

当事者は勘弁してもらいたいだろう。

すみません・・・。

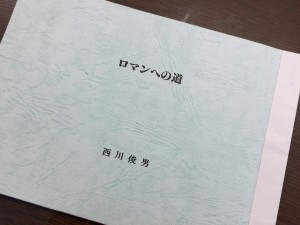

元旦に西川塾の塾主であるユニー創業者西川俊男氏が逝去された。

御年90歳という年齢であればやむを得ないことだが、

我々塾生はその1ヶ月前まで普段通り西川塾主と接していたので、

現実を受け止めるには時間を要した。

東海経営者フォーラム開催後に浮き彫りとなったのが、塾の存続問題。

僕もいろんな方から「西川塾はどうなるの?」という質問も受けた。

これに関しては答えは一つしかない。

西川塾は存続する。

それは西川塾主の意志を反映させた結論。

お元気な頃から「自分が亡くなっても西川塾は継続してもらいたい。」

と何度となく西川塾主本人より聞いていた。

僕は塾主の意志を尊重し塾は継続。退塾の考えはなかった。

そうはいっても、塾の看板を失くしたことから多くの退塾者が予測された。

しかし、幸いなことにほとんどの塾生が残った。

年度が変わり、新しい体制が決まった。

木下事務局長はじめ事務局はこれまで通り。

そこに僕が副事務局長として加わることになった。

これまで務めていた班長はバトンタッチし、より立場の重い役となったわけだ。

何度かの打合せを行い、新しい班体制が決まり、

その第1回目の例会が一昨日9日に開催された。

今期のスケジュールが発表されると共に各班でのディスカッションも行われた。

教本「ロマンへの道」の教えを再度学びながら、塾生同士が互いにどう高め合っていくか。

自分の意見を素直に語り、この塾で学びたいことをお互いに共有。

僕は堀班(堀資材の堀社長の班ですね)に属し、

他のメンバーと一緒にこれからの一年について語り合った。

他の班も自分たちの力でどう西川塾を盛り上げ、

何を学びとして得ていくか、熱い議論が繰り返された。

各班長の発表を聞きながら、僕はワクワクしてきた。

塾生の会社へ訪問し異業種を知る。

「ロマンへの道」を振り返り、実践した取り組みを披露する。

残された塾生が能動的に自分たちが取り組むべきことを語り合う。

西川塾の一体感を垣間見た瞬間だった。

少なからず今後の塾運営に不安を持っていた自分を恥じた。

これなら価値ある一年を送れるじゃないかと素直に思えてきた。

このような議論の場を西川塾主がご覧になられたのなら、きっと喜ぶだろう。

塾主が残された魂を塾生全員で引継ぎ、その魂を繋いでいく。

その先にある成長した姿を見せない限り、塾主は満足されないと思うが、

可能性を感じた例会であった。

僕の責任も重いと思うが、有意義な一年になりそうな予感。楽しみも多い。

西川塾の名に恥じないよう新生西川塾として活気ある場を作っていきたい。

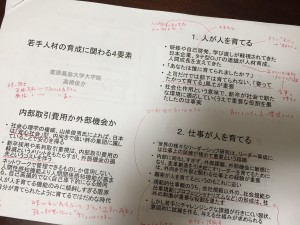

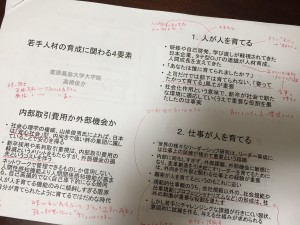

現在、名大社の課題の一つとして中堅のリーダーをどう育てていくか、

そのリーダーがどう若手を育てていくかということがある。

自分の事は棚に上げて(苦笑)、今、真剣に考えている重要項目。

「NEXT4」と呼ばれる(僕が勝手にネーミングしただけ・・・)

中堅の4名に対して僕が月1回の勉強会を主宰している。

明日が第5回目の勉強会。

これまでは会社の歴史から、自分の履歴、名経営者と呼ばれる方の考え方など、

テーマ別に実施してきた。

本来は参加者の意見や考えを聞きながら進める方法がいいのだとは思うが、

僕が大半喋っているケースが多かった。

まずは何が重要かと伝えていきたいのがその理由。

(自分ことは棚に上げています・・・笑)

そして、今回はリーダーの役割がメインのテーマ。

それぞれの抱える部下をどう育成していくかが中心になっていく。

僕自身どんな話をすべきかと考えていたが、

先週参加した「HRカンファレンス」が大いに参考になった。

その一つ、慶応義塾大学大学院教授の高橋俊介氏の「若手人材の育成に関する4要素」は

僕の中でも納得感の高いいい学びであった。

簡単に言ってしまえば、

1.人が人を育てる

2.仕事が人を育てる

3.深く学ぶ習慣

4.キャリア自律風土

なのだが、その話の中で、僕の出来ていることと出来ていないことが明確になってきた。

(できていないことが大半だったり・・・)

自分自身のキャリアを言語化することは簡単ではないが、

それを示すことにより、成長曲線が分かりやすく伝えられる。

不本意なキャリアチェンジを何度か経験するのがこれからのキャリア形成だとすれば、

僕が辿ってきた道も大きくは逸れていない。

それを言語化し伝えることもこれからは必要だろう。

従来のタテ型OJTだけでは人は育てられないし、変革を起こすことから遠ざかってしまう。

守るべきことと変えていくべきことの両方が重要だと思うが、

この変化の激しい時代には変えていくことに優先順位が上がる。

それをしっかりと中堅リーダーに伝え育成し、

さらにその下の若手を育てていかなければならない。

特にうちのような人ありきの組織であれば、それが最重要。

お互いにとって学び合える時間が取れればいい。

今週もあっち行ったり、こっち行ったりと何かとバタバタするが、

充実した時間を過ごしていきたい。

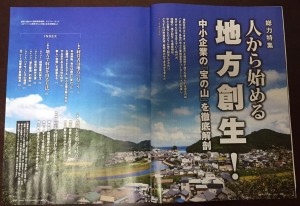

今月の日経トップリーダーの特集は、『人から始める地方創生!中小企業の「宝の山」を徹底解剖』。

ちょっと大げさなような気もするが、その取り組みについては興味深く読ませてもらった。

我が愛知県は果たして地方と呼ぶのであろうか・・・。

いやらしくウィキペディアで調べると

・ある国の中のある地域。国内の一部分の土地。

・首都以外の土地・場所。対義語は「中央」。

と書かれている。

まあ、地方に該当することにはなるだろうが、

僕も含め特に名古屋市民は自分たちを地方とは思わないであろう。

その印象は田舎町で人口減少が激しい地域を指しているような気がする。

その点でいえば僕の実家である岐阜市のはずれはそれに該当するかもしれない。

名大社の事業エリアは東海3県。

自分たちで東海地区に特化して!と大声で叫んでいるので、僕の田舎もその対象となる。

実態として東海地区の民間企業の採用支援を主たる業務にしているのだが、

ここ最近は民間企業に拘らず、

もっと地域に根差す事業を考えていきべきではないかと思うようになってきた。

極端な言い方をすれば、製造業でモノ作りの仕事に関わるのも、

農業に従事するのも偶然が重なるようなもので、

たまたま選んだ仕事がそっちだったということもあり得る話。

実際はそんな簡単ではないことは承知しているが、仕事選びのポイントとして、

そんな選択の仕方があっても間違ってはいないと思う。

親の仕事を継いでいない僕が言うのは説得力に欠けるが、実家のある岐阜はいまでも農業が盛んで、

そこに大きなニーズがあるが策が練られていないのが現状だ。

やり方次第では新たな雇用を生むだろうし、

僕たちが何かのキッカケで役立てることも考えられるだろう。

具体的な取り組みは何もしていないけど・・・。

今回の特集では、元ニート起業家の大藪崇さんが道後温泉の旅館や今治タオルなど

愛媛県を盛り上げる取り組みが紹介されていたが、これも大きなヒントになり得る。

地元の人だけでは(高齢化の問題も含め)打破できない問題を新しい血を注入することで

起爆剤となり、地域の活性化に繋げる例も多い。

こういった成功例を単に真似るだけでなく、一緒になって考え行動に移していくことも重要。

サブタイトルにもあるように中小企業の「宝の山」もその点をじっくり見つめることで

生まれる価値もあるのではないだろうか。

まだまだ無責任なことしか言えないのが現実だが、

僕たちも何らかの形でこの地方を盛り上げる取り組みを行っていきたい。

恵まれた土地だからこそ、今のうちから真剣に考える必要はありそうだ。

NHK大河ドラマ「花燃ゆ」の視聴率が低調らしい。

詳しいことはあまり興味がないが、主役の井上真央さんが謝ったとか、責任を感じているという。

回を追うごとに評判が落ちているようだが、僕は全然そんなことは思わない。

毎回、興奮しながらドラマを楽しんでいる。

かなり面白いじゃないか。

今年に入って見ているドラマは「花燃ゆ」だけなので、

もっと面白いドラマが沢山あるのかもしれないが、僕はこれで十分。

昨日の内容もとても良かった。

主役の文と久坂玄瑞の恋愛らしきシーンは正直どうでもいいが(笑)、

明治に向かう若者たちの行動については勇気づけられる。

僕の周りにはそんな人が多いような気がする。

決して評判は悪くなく、むしろ好評だと思うんだけど・・・。

みなさん、どうなんでしょう?

でも、それは僕が無知だから面白く感じるのかもしれない。

恥ずかしい話だが、小田村伊之助なんてこのドラマを見るまで知らなかった。

もしかしたら何かの本で触れたことがあるかもしれないが、完全に素通りしていた。

一般的にあまり名が知れていない人物でも歴史上では欠くことのできない活躍をしている。

そんな意味では歴史を学ぶいい勉強にもなっているし。

昨日の熱弁を奮うシーンもよかった。

きっとこれで大沢たかお氏の好感度は更にアップするだろう。

40代男子がモテるのはいいこと。

その影響はこちらまで来てくれるととても嬉しい(笑)。それはどうでもいいか・・・。

素晴らしいセリフも多い。

前々回だったかな?これも胸に響いた。

「志は誰も与えてはくれません。

君自身が見つけ、掲げるしかありません。

君は何を志しますか?」

自分に問われているような気もした。

そんな事を感じることができるドラマ。

これからも楽しみにしていきたい。

今週月曜日から春のインターンシップがスタートした。

期間は2週間。

最近流行の採用直結型インターンシップではなく、

旧態依然(言い方がよくないね・・・笑)とした従来型のインターンシップだ。

例年であれば、この時期に参加する学生さんは特定の大学の1~2名。

夏のインターンシップは毎回ブログにも取り上げ、

「名大社だって、ちゃんとやってるんだぞ~」と威張って表現していたが、

春はひっそりと行っていた。

内容はほとんど変わらないのだけれど・・・。

それが今年は従来の学生を含め、

アスクネットさんからの依頼もあり4名の学生さんが参加することとなった。

それも教員を目指す教育大学の学生であり、なんと1年生。

驚くことに10代である。

10代の子と話をする機会なんてほとんどない。

せいぜい娘と息子くらい。これも怪しく、皆無といってもいいかもしれない(苦笑)。

一昨日は営業同行、昨日、今日は転職フェアの運営と学生さんも慣れない体験が続く。

だから面白いんだけど・・・。

僕は初日の会社の説明と水曜日(11日)のワークが担当。

11日は終日、膝を交えながら、いくつかのテーマで学び合った。

偉そうにしているわけではないですぞ。多分・・・。

「働くを知る」「業界を知る」「環境を知る」「営業の仕事を知る」の4つの分野で

講習を行ったのだが、「働くを知る」だけでも午前中いっぱいかかってしまった。

学生さんの意見や考えが面白く、ついつい突っ込んで聞いてしまったり、

自分の想いを披露するうちに時間が瞬く間に過ぎていった。

大した話をしていない気もするし、結構重要な話をしていたような気もする。

まあ、いい加減なもんだ。

それでも僕が感心したのはまだ10代、もしくは20歳の学生さんが意外に働く事を前向きに捉え、

自分なりの考えを持っていたこと。

もっと幼稚な考えしかできないと思っていた自分がいかに若者を見ていないのかが証明されたようなもの。彼らなりの生活の中で、常に成長意欲を持ち続けていることを強く感じた。

もちろん、将来に対する不安や危機感も抱いている。

しかし、それを上回る成長意欲は頼もしい。

ついつい嬉しくなってしまった。

写真のこの感じでは伝わらないかもしれないけど(笑)。

もっといい笑顔を撮れないカメラマンの力不足(オレ?)かな。

驚くような質問も出てきたりした。

「山田社長の考えるリーダーシップとは何ですか?」

「えっ、よくわかりません・・・」

そんな回答はしていないが、ドキッとしてしまった(笑)。

早いもので今日で折り返し地点。

就業体験といっても名大社というちっぽけな世界でしかないが、

少しでも将来に向けた参考になればいい。

キミたち、来週も頑張ってくれたまえ!