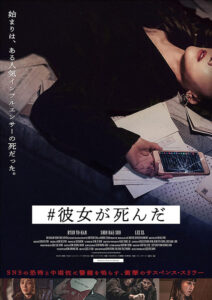

当初は観る予定はなかった。

「#彼女が死んだ」をブログにアップした際、

ミセス日本グランプリの姐さんが本作を「腰抜かすレベルの見応え」とおススメしてきた。

こちらの韓国映画も見逃すわけにはいかない。

結果的に腰を抜かすことはなかったが、見応えは十分。

間違いはなかった。

気になるのは衝撃的なラストシーンの後の世界。

最悪の事態を迎えそうな気もするし、

ちょっとした事故で何事もないような気もする。

どちらにしても恐ろしいのは事実。

そんな世界を感じさせた。

描かれるのは弁護士の兄と小児科医の弟の家族の交流。

富裕層でありタイトル通り「満ち足りた家族」。

お互いの家庭問題は潜んでいるとはいえ不自由のない生活。

面白いのは原題。

「A Normal Family」だから「普通の家族」。

他のレビューにもあったがこの違いが妙。

これが日本と韓国に違いか。

描かれる世界が韓国の普通の家族なら更に恐ろしい。

お互いに社会的な立場もあり家族の行動はかなりのレベルで影響を及ぼす。

子供への教育もまっとうのように思える。

子供の心配をしながらも見栄や立場も気にする。

当事者は敏感に感じ取っているのか、

むしろ呆れてしまったのかは分からない。

親の想いが素直に子供に伝わるかどうか・・・。

韓国が抱える教育問題やネット文化もあると思うが、万国共通のテーマ。

実際、同じテーマの映画が日本で制作されても違和感はない。

あり得る展開。

日本が舞台なら「満ち足りた家族」になると思うが・・・。

客観的にみれば子供がどう育つかは親の教育次第だからこの展開も仕方がない。

ただ無責任に非難できるのか?

残念ながら僕はできない。

大切なのは倫理観を教えることだが、果たして僕はそんなことができたか。

背中を見せたつもりはあるが、会話や言葉で伝えたことは少ない。

自分勝手に大丈夫と思っているが根拠はない。

本作を観ながら親としての自分を考えさせられた。

もし、映画と同じように子供たちの動画を見せられたら冷静でいられるか。

弟のような行動に出る恐れもある。

落胆だけではない別の何かが体を襲う。

高級な家に住み贅沢な食事と高いワインを飲んでもシアワセだとは限らない。

家族との向き合い方を考えさせる作品だった。

これまたヤバい映画が公開された。

アメリカ映画を尊敬する点は現役の大統領の生き様を容赦なく制作するところ。

それも賞賛や忖度ではなく、やや辛辣に描く。

これがでっち上げであれば公開禁止に拍車が掛かるが、事実ベースだから仕方ない。

実際にトランプ大統領は上映阻止を試みたようだがストップできなかった。

正式に大統領に就任したこれからはわからない。

フェイクだといって訴訟問題になったりするかも。

ただ話題性のある問題作なのは間違いない。

事実、こうしてトランプ氏が創られた過程には納得。

本作の延長線上に今の姿があるのは想像にたやすい。

20代のトランプが敏腕弁護士に鍛えられ徐々に変化していく。

30代から40代へと向かい、自信をつけ傲慢な態度になる。

少しずつ今に近づく姿は本人に近い。

トランプ役のセバスチャン・スタンの演技力だが本当にトランプに似ている。

体格や表情もそうだが、歩き方やゼスチャーも本人のよう。

毎日のようにニュースを見ているのでそれくらいは分かる。

しかし、本作の情報の出どころ、すなわち伝記はどこから集めたのか。

トランプ夫婦しか知らない、

もしくは本人しか知らないことも多い。

こんなことやあんなことは本人が暴露しない限り闇に葬られる。

フィクションも多いと思うが、本人をイメージさせる巧みな演出。

観る者は絶対、あんなことはやってるな・・・と思ってしまう。

改めてトランプ氏の成り上がり方には感心。

奥さんも親も兄弟も関係ない。

自分が正しいと思えば突き進むだけ。

敏腕弁護士ロイ・コーンが教えた「勝つための3つのルール」には忠実。

「攻撃、攻撃、攻撃」

「非を絶対に認めるな」

「勝利を主張し続けろ」

3つのルールは体の中に沁み込んで今でも忠実に守っていると思える。

そう考えるとすごく恐ろしい。

映画で完結するのなら健全だが、その延長線上に今や未来があると思うと体が震える。

とはいえ、調子づくトランプ氏を見て武者震いをする支持者もいると思う。

アメリカで本作はコケたようなのでそんな支持者は少ないかもしれないが。

70年代、80年代の描き方も上手く個人的には十分に楽しめた。

ただ本作の評価は今ではなく、10年後に出るのではないか。

傑作なのか、駄作なのか。

この数年である程度は評価はできるだろう。

ノーベル平和賞をもらう可能性もゼロではないし。

もしかしたら僕もこんな老人になるのでは・・・と少し考えてしまった。

順番でいえば僕の方が家人より先に死を迎えるわけだが、

仮にその逆になるとこんな生き方になるかもしれないと。

長塚京三演じる元大学教授の儀助には知性も品性も及ばないが、生き方は似ている。

毎日、同じ時間に起き、同じ時間に食事をし珈琲を淹れ、同じ時間に机に向かう。

着るものにもそれなりに気を遣う。

近いといえば近い。

日々のルーティンを大切しているというか、取り組み方にこだわりをもっている。

一見、退屈で変哲もない時間が充実していたり・・・。

そうじゃないといけなかったり・・・。

僕には子供も親戚もいるので頼りになる人がいないわけではない。

ただ20年後独りならこんな孤独な時間になるような気がしてならない。

きっとくだらない見栄やプライドもあるだろうし。

そんなモノクロの映像に共感しながら観ていたわけだが、ある時から状況は変わる。

その原因は何か・・・。

季節が変わることはすなわち老いが進むことを意味する。

妄想力の愉しさが現実と交錯し恐怖に変わる。

どこまでが夢でどこまでが現実なのか、自分では分からなくなる。

もしかしたら20年後、僕はそんなふうになるかもしれない。

それを感じさせた。

そう思うと本作は50代や60代には受け入れられ、若い人には通じにくい。

30代に向かって50年後を想像しろと言っても無理。

50代、60代の枯れそうで枯れない男性陣には観てもらいたい。

解釈も異なると思うし・・・。

映画で瀧内公美を久しぶりに観た。

2021年の「由宇子の天秤」以来。

彼女はTVドラマではなく映画が似合う女優。

昨年の大河ドラマ「光る君へ」の源明子も悪くはないが、本作の役柄の方が断然いい。

少し妖しげで魅惑的でありながら従順な態度が妄想力を膨らませる。

儀助がああなってしまうのも仕方がない。

彼女の魅力が伝わる作品でもあった。

話題の河合優実はもっと出番が多くてもよかった。

こじんまりとした作品だが、僕自身の近い将来を想像させてくれた。

いいかどうかは別にして。

こんな映画もありだろう。

映画の評論になっていないけどね。

名古屋ファミリービジネス研究会に参加された経営者におススメされ手に取った。

マイナビはこんな書籍も出しているんだ。

事業の領域もどんどん広がってますね(笑)。

ファミリービジネスアドバイザーの資格を取得して、はや10年。

お付き合いの幅も広がりご縁を頂いた方も多いが、まだまだ知らないことばかり。

著者のお二人は存じ上げない。

同じような分野でも接点がないと分からないのが実態。

それだけ裾野が広いともいえるし、活躍の場も多い。

本書は家族間の事業承継を軸に未来への事業展開へのヒントを提供。

どちらかといえばマーケティングや経営戦略の色が強い。

ファミリービジネスの場合、歴史が古く伝統的な業種やサービスが多い。

それを守り続けることは大切だが、時代と共に変化しないと衰退の道を辿る。

新規事業を生み出すことも大切だが簡単ではない。

従来のサービスを手法や手段を変えて提供し新たな価値を生み出す。

むしろその方が成功確率は高いだろう。

僕らも「伝統」と「革新」の重要性を語るが、本書も異口同音、共通点は多い。

これまでは3割の変化を求められたが、これからは7割という。

本書ではイノベーション型事業承継としていくつかの事例を紹介。

どうWebを活用するかがポイントとなるが、それは著者ならではの視点。

そのあたりの成功事例が多い。

確かに見せ方を変えるだけで新たなターゲットが生まれる。

ただそこに至るには親子の理解が重要で、そのためにはやはり対話。

どこまでいっても対話なのだ。

それが足りないケースが現実的には多い。

頭では理解しているはずなんだけど。

本書には親子承継対話のルールも示されている。

1.積極的かつ肯定的な態度で対話する

2.未来志向を持つ

3.共通の目標を設定する

4.メタ視点を持つ

というもの。

なるほど。

名古屋ファミリービジネス研究会で話をしていることにも近い。

互いに学ぶことは必要。

多くの事例を参考にしながら、よりよい解決策や戦略を考えていきたいね。

そうそう、来月から第9回名古屋ファミリービジネス研究会の募集を行う。

興味のある方はぜひ、内容をご覧頂きたい。

年末年始はテレビ東京系列で「孤独のグルメ」はかなり放送されていた。

TVやAmazonプライムで既に観たドラマも多かったが、つい観てしまった。

家庭内ではよほどヒマ人と思われたことだろう。

僕の食べ物ブログもこの番組を参考にして、井之頭さんのセリフはそのまま頂くこともある。

パクらせてもらっているわけね。

そこも含め「孤独のグルメ」ファンといっても過言ではない。

しかし、映画を観るつもりはなかった。

そこまで大袈裟にする必要もないと感じたし、

脚本、監督も松重豊というのは調子に乗りすぎとも思った。

(大変失礼ですね・・・。申し訳ありません。)

ところが意外にも映評論画仲間の評判もいい。

レビューも高い点数。

体が自然と映画館へと引っ張られていった。

まさに五郎さんが店に引き寄せられる感じ。

結果的に楽しむことができた映画だった。

ドラマの王道は守られている。

「腹が減った・・・」と段々カメラが引くシーンは定番。

合計何回か忘れたが、いつものような食事シーンも押さえられていた。

基本に忠実な演出をするのが大事。

それを踏まえた映画化。

松重豊監督は何が大切かを12年の井之頭五郎役で十分把握されていた。

自分の生き様を描くわけだから当たり前といえば当たり前。

雑な演出と感じた点がないわけではないが許せる範囲。

それよりも人間ドラマとしてグッとこさせるシーンは上手かった。

上手かったと美味かったをかけているわけではない(笑)。

内田有紀は今の方がよほど美しいと思うのは僕だけだろうか。

とてもいい年齢の重ね方。

自然体を醸す雰囲気も魅力的だった。

ネタバレにならないと思うが、遠藤憲一の善福寺六郎もよかった。

2人(松重豊、遠藤憲一)が脇役中心の時代は、どっちがどっちか分からなかった。

敢えて被らせるのはさすが。

こんな気軽に観れる映画の存在も大切。

絶対に落ち込む展開にならないのも想像できる。

本作が予想以上のヒットとなり、映画もシリーズ化されたりして。

そろそろ五郎ちゃんも以前よりは食べれなくなると思うけど。

いつまで頑張ってくれるかな。

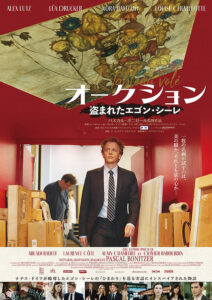

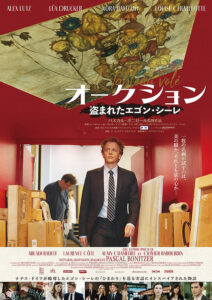

今年もフランス映画を観る機会は多いのだろうか。

ここ数年は僕に新たな視点をもたらしてくれる有難い存在。

本作もそれに近い。

僕にとって絵画のオークションは無縁の世界。

高い金額で落札されたニュースを見る程度。

裏側の世界は想像すらしたことはない。

ドロドロした危ういやり取りが繰り広げられているような気がするだけ。

実際はどうなんだろう。

本作は実話をベースに制作された。

エゴン・シーレも実在した画家で28歳で夭折した天才。

記憶は曖昧だが名古屋市美術館あたりの展示会にも行ったはず。

(その程度の知識なので見る目はない)

彼の作品はナチスドイツに略奪されたため、行方知れずの作品も存在するという。

本作の中心となる絵画「ひまわり」がそれ。

その「ひまわり」が偽物か本物かを巡って物語は進む。

個人的には予習をして臨んだ方がいい作品。

今週ブログで書いた「#彼女が死んだ」とは正反対。

一定レベルの知識を持ち合わせた方が理解も早く多角的な視点で楽しめる。

僕は理解度が低かったわけですな・・・。

一つの絵画を見抜く力は難易度が高い。

権威のある人が価値を認めれば金額は跳ね上がり、

価値が低いと判断すれべ金額は下がる。

誰しもが正しい判断をするわけではない。

あえて低い価値をつけ値段を下げる行為もあるらしい。

そんなことは素人には分からない。

玄人であっても振り回される。

そのせめぎ合いが本作の見どころ。

価値のある本物も出所があやふやな場合、持ち主が価値を判断するのは不可能。

低く買い叩かれても気づかずに終わることはある。

気づいた時には時すでに遅しという事例は多いんじゃないかな。

虎視眈々と一獲千金を狙う輩が跋扈する世界でもあるのだろう。

僕も気をつけないと・・・。

芸術品なんて何も持っていないけどね(笑)。

昨年の公開された「海の沈黙」とは全く異なるが、贋作がテーマなのは同じ。

こんな作品を観続けることで少しでも豊かな感性を持ち合わすようにしたい。

もちろん教養もね。

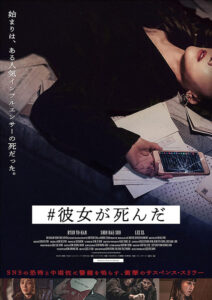

今年初の韓国映画。

映画はアイデア次第でどれだけでも面白くなる。

そう感じさせてくれた作品。

それもタイムリーなネタで。

だからこそネタバレは許されない。

その展開を楽しめばいい。

ただ解説にあるように本作はサスペンススリラー。

前向きな気持ちになったり、笑って愉快になることはない。

辛い気持ちになるかもしれない。

それでも楽しめる作品。

不動産公認仲介士が有名インフルエンサーの死亡現場を目撃したことからストーリーは大きく展開。

仲介士とインフルエンサーの2人が主役だが、2人の描かれ方に観る側は惑わされる。

途中途中で「う~ん、そうなのか・・・」と唸ってしまったり。

舞台は現在の韓国だが、日本でも同じことが起きてもおかしくない。

2人のような人物が存在する可能性は高い。

誰しも本当の自分を隠して仮の姿や見せたい姿を表に出す。

今の時代、それがたやすくできる。

特にSNSが情報発信や情報収集において大きな役割が占める時代はそう。

最近の某知事選や衆議院選挙の影響力もそれに近い。

上手く操れば自分をカリスマにすることもできる。

僕なんかは正直な人間なのでありのまましか表現できない。

計算高く巧みに演出できたのなら、

食べ物ブロガーの枠を超え「吉田類の酒場放浪記」を引き継いでいたと思う。

本作はサスペンス映画でありながら、

現代社会が抱える問題を間接的に露わにしている。

韓国も日本も存在感のあるインフルエンサーになるために手段を選ばないのは一緒。

どんどんエスカレートしていく。

そして熱烈なファンがいいように利用される。

本作はそんな点をスリラーと呼んでいるのかもしれない。

原題の韓国語は読めないので分からないが、英訳は「Following」。

「~の後に、~に続いて」という意味。

邦題とはまるで違う。

あえて#をタイトルにしたのは秀逸かも。

ブログでは映画の中身はチンプンカンプンだろう。

それでいい。

ネタバレはないし。

きっと彼女は死ぬんだろうね(笑)。

韓国映画なら観なかったと思う。

何となく展開が想像できそうだったから・・・。

中国映画なので観ることにした。

いい意味でも悪い意味でも中国映画のイメージが変わった。

こんなにスケールの大きい映画を作る国とは思っていなかった。

まずそれはいい意味。

隣国中国のことは知っているようで知らない。

日本との関係性であれば知っていることは多いが、それ以外のことは知らない。

ましてや中国の国際貢献活動なんてほぼ耳にしない。

国際平和維持部隊の存在も本作で初めて知った。

無知は罪だね(笑)。

描かれる舞台はアフリカ。

反政府武装集団と政府軍の武力紛争が続き、

国連の要請によりFPU(国連平和維持警察隊)が派遣される。

銃撃戦が繰り広げられるわけだが、迫力あるアクションに圧倒される。

ハリウッド映画や韓国映画に勝るとも劣らないド派手なシーンの展開。

世界第2位の経済大国の証明か・・・。

ただド派手だけでなく緊張感も十分。

日本映画はここまでできないと勝手に納得してしまった。

リーダーと部下との葛藤。

司令部と現場のズレ。

見どころも多くシンプルなストーリーは十分楽しめた。

そんな点がいい意味でイメージが変わった。

では悪い意味とはなにか。

誤解を生むといけないが中国礼賛として描かれる。

圧倒的な世界の正義。

それを象徴したような作品に思えた。

本作は中国では大ヒットしたという。

閉鎖的な中国人がみれば世界のリーダーは中国と認識する。

一歩引いた視点で見てもそう映った。

それがもう一つのイメージ。

戦時中の日本映画はそんな雰囲気があったのかもね。

その要素がなければもっと楽しめたのかもしれない。

ただ本作を通して新たな発見ができたのは事実。

それはよかった。

若い兵士を演じるのがワン・イーボー。

途中で「無名」に出演していることを思い出した。

中国版もこみちという感じもするが(笑)、中国では人気の俳優。

本作には他にも人気俳優が多数出演しているようだ。

分隊長のホアン・ジンユーや通訳のチョン・チューシーもよかった。

これから中国映画の存在感も大きくなるのか。

それを予感させる作品だった。

年明け最初の書評ブログとしては相応しくない。

せっかくなら一発目は前向きで成功事例の書籍がいいが、それとは真逆。

反面教師的に捉えればプラスかもしれないが、決していい気分にはなれない。

自分の行動を見誤らないためには勉強にはなる。

本書に書かれているほどの策略もできないし大物でもないが、肝に銘じる面は多い。

今の自分の立場だからこそ戒める必要も・・・。

本書は大塚家具、NEC、三越伊勢丹、野村證券、クックパッド、みずほFG、

パナソニック、ダイエーの事業承継の失敗例を紹介。

大塚家具、パナソニック、ダイエーはファミリービジネスで僕もよく知るところ。

親族間承継の難しさをここでも描いている。

失敗した結果、大塚家具もダイエーもなくなってしまった。

後付けでは何でも言えるが、正しい判断があれば今も存続した可能性は高い。

中小企業であれば影響度は小さいが、

(いや、それでもステークホルダーに迷惑は掛けている。特に働く社員には)

大手企業となると影響度は計り知れない。

最悪の事態として企業は消滅するが、そうでなくても損失は甚大。

本書を読む限り、当事者は周りに与える損失を考えていない。

ほとんどの場合が自分の立場や権力を中心に物事を考える。

どうしてそうなってしまうのか。

本書ではそこまでの追及をしていないが、その変遷を見れば大まかなことは理解できる。

登場するのはボンクラ息子ではない。

頭脳明晰で多くの困難を乗り越えた方ばかり。

それでもどこかで間違いを犯す。

自分では気づかない。

気づいている可能性もあるが、闇に葬る。

作り上げた実績や名声には満足できず、欲望はより高まる。

つくづく自分の欲望が小さくてよかった。

いかん、それでは会社は伸びないか(汗)。

この類の書籍を読む度に自分に誓う。

派閥は作らない。

権力は持たない。

老害にならない。

会社のことを思っているようで自分の存在感を誇示したいだけに思える。

気持ちは分からなくはない。

僕も会長という立場になり、少なからず権力にしがみつく人の心理は理解できる。

功績をあげた人ほどその気持ちは強い。

気づいた時には晩節を汚し、その立場も追われることになる。

そんな生き方はしたくない。

何が大切かを考えれば、答えは自ずと出るかとは思うのだが・・・。

時々は失敗事例を読んで、これからの自分にも生かしたい。

勉強になりました。

かなりマイナーな作品と思っていた。

映画館はセンチュリーシネマだし。

ところが映画館はほぼ満席。

お正月に観たせいかもしれないが、大きめの映画館でこれだけの観客には驚いた。

僕が穿った見方をしていただけかもしれない。

確かに俳優陣は有名どころがずらりと並ぶ。

本作は短編5作のオムニバス。

Ep.1では広瀬すず、仲野大賀、

Ep.2では岸井ゆきの、岡山天音、

Ep.3では今田美桜、森七菜、

Ep.4では草彅剛、吉岡里帆と続く。

豪華俳優陣の出演でこれだけのお客さんが入ったのか?

そんな理由ではないはず。

観客は僕の娘・息子世代が多い。

この世代に響くものがあったのだろう。

二子玉川の川沿いにある古ぼけたベンチが舞台。

どの短編も特に大きな出来事や事件があるわけではない。

ごくごく当たり前な日常会話が続くだけ。

撮影もほぼそのベンチ周辺。

ベンチ正面や背面から長回しで映すシーンも多い。

この一年で観た映画では一番低予算じゃないか。

俳優に高額なギャラが発生して作品にお金を掛けられなかったりして(笑)。

ただ登場する俳優陣はギャラよりも演出を楽しんでいるようにみえる。

何気ないありそうな会話を自ら発信しているような。

セリフという感じがしないから不思議。

アドリブだとしても疑わない。

そんなやり取りが今どきの若者にウケるのだろうか。

Ep.5はEp.1と繋がっているので、実際は4つのストーリー。

個人的にはEp.2の岸井ゆきのと岡山天音のカップル、

そこに絡む荒川良々の短編が一番面白かった。

思わす吹き出してしまった。

気になる方は観てもらえればと思うが、

女性は男性に対して些細なイヤな点が積もり積もるとこんなふうになる。

一つ一つは大したことないが、それが溜まるときっとこうなるんだなと・・・。

多分、いや、間違いなくうちの家人も同じように思っているはず。

いずれ一人前の寿司になってしまうのか(汗)。

鈍感な男は理解できない。

う~ん、辛いなあ~。

本作を自主映画の感覚を感じたのは僕だけではないと思う。

全体的にそんな雰囲気が漂っていた。

作品の公開は昨年11月15日。

名古屋では年末からの公開。

細々と長く上映され、最終的にはそこそこのヒット作になるのだろう。

こんな日本映画も大切にしたいね。