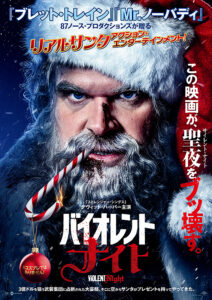

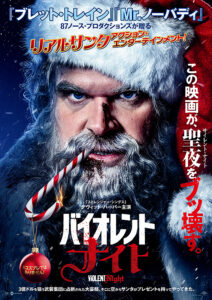

今週末から公開される映画。

映画コラムニストととしていち早く鑑賞。

これも大事な仕事だよね・・・。

ポスターはぱっと見、ヤバそうな感じ。

タイトルも原題のまま。

こういう映画こそ洒落た邦題をつけるべきだ(笑)。

いや、そのまま方が危なっかしい雰囲気が漂っていいのか。

本来、クリスマス映画は11月あたりに公開され、

気持ちを盛り上げ当日を迎えるシアワセな流れだが、本作はそんなわけにはいかない。

そんな時期に公開されるとブルーな気持ちでクリスマスを迎えることなる。

その点では2月公開は正解。

この作品での学びを生かすには一定の期間が必要。

10ヶ月程の時間を掛けて、自分や親や子供を教育しなきゃいけない。

真っ当な人間に育てなきゃいけない。

そうしなければサンタクロースは狂暴化して恐ろしい存在になる。

プレゼントなんて夢のまた夢。

決してサンタクロースが悪者になるのではない。

どんな事でも時代と共に変化する。

サンタクロースも同様。

子供たちの嗜好が変わるようにサンタクロースの思考も変わる。

(上手い!)

ヤル気が出る時もあればヤル気が出ない時もある。

所詮、サンタも人。

感情に左右される。

(えっ、人なの?)

健全な子供には従うが、不健全な大人とは徹底的に戦う。

そう、このポスターに映し出されるヤバそうなサンタは実は正義の味方。

悪をコテンパンに倒すことになる。

そんなヒーロー的主人公ならR15⁺にはならないはず。

そこが単なるヒーローものと違う点。

キレたサンタはとてつもなくヤバい。

誰もコントロールできない。

パンパない動き。

ターミネーターばりだ。

きっとバイオレンス映画のファンなら大喜びするだろう。

ただそのジャンルだけで捉えるのは勿体ない。

社会派の要素も含む。

現代社会が抱える構造にサンタは疲れてしまうのだ。

一人ひとりがもっと素直になれたのなら、サンタは夢をかなえるプレゼントを送ってくれる。

ストーリーが全く分からないブログだが、それでいい。

自分勝手に妄想して映画を楽しんで欲しい。

願いも叶うかもしれないし。

時に正義は残酷だ。

傷つけてはいけない人を傷つけてしまう。

それでも正義を貫かなきゃいけない。

僕らは背後にあるその辛さも理解しておくべきだろう。

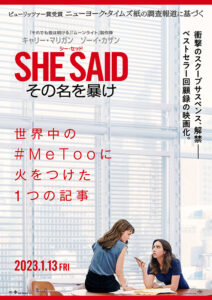

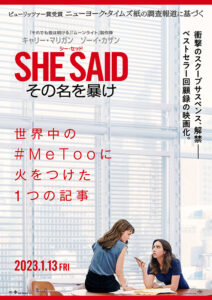

それにしてもハーベイ・ワインスタインってとんでもない悪党。

自分の権力を利用してやりたい放題。

あの異常な性欲にはむしろ感動を覚えるが、

(もちろん軽蔑してます・・・)

映画界においてもビジネスの現場においては決して許してはいけない。

すでに周知の事実として解説すれば本作は実話。

映画プロデューサーのハーベイ・ワインスタインによる性的暴行を

ニューヨークタイムズの女性記者が訴えた社会派ドラマ。

このあたりを当然の如く製作するアメリカ映画を改めて尊敬。

つい数年前の事実をあぶり出し、世に出す力はさすが。

前トランプ大統領も酷い扱いで登場するし・・・。

英語の分からない僕でも声が似ているのは理解できた。

いやはや立派。

僕はこの事件を映画プロデューサーと女優間の問題と捉えていたがそれだけではなかった。

ヤツに使われる部下、秘書もその対象。

それが何十年もうやむやにされた背景にはアメリカの法的不備もあるだろうし、

弁護士が必ずしも正義になるとはいえない。

日本にも悪徳弁護士はいるが、アメリカは更にお金だけで動く弁護士も多数存在するんだ。

だから勘違い傲慢プロデューサーも生まれるんだろうね。

映画なのでドラマチックに作ってあるとは思う。

しかし、この2人の新聞記者の執念と真実に向かう姿勢はジャーナリストの鏡。

本人たちに働き方改革は関係ないが、それを支える旦那は素晴らしい。

家族は大変だが、こうした理解が仕事をする上で大切だと改めて感じさせてくれた。

主演のキャリー・マリガンは一昨年「プロミシング・ヤング・ウーマン」で知った。

とても面白い作品で彼女の役柄も魅力的だったが、今回は対照的。

同じ女優とは思えない。

もうひとりの主役ゾーイ・カザンと共にカッコいい記者を演じていた。

こう考えると取材を積み重ね検証し事実を明らかにするメディアは大切。

そこに対しては対価を払わなくてはならない。

ネットで全て無料ではちょっとね・・・。

数人の女性が自ら覚悟を持つことで結果的に世界が変わった。

その勇気がなければ今も根強い問題が残っていたかも・・・。

小さな力が世の中を変えていく。

こういった作品も観ておかないとね。

舞台は豊田市か・・・。

映画が始まって10~15分のところで役所広司が演じる陶器職人 誠治の車が映し出される。

その車は豊田ナンバー。

この時に映画の舞台が豊田市であることが分かった。

警察もパトカーも豊田なので明白になっていくが、

なぜ豊田かは理解できる人とそうでない人と分かれる。

本作は様々な人種や文化、生き方を描いた人間ドラマ。

先日の「とべない風船」も人間ドラマだし、なぜか続くね。

人種は在日ブラジル人が中心に描かれる。

そのブラジル人が住む団地は想像するに保見団地。

実際、多くの方が住んでいる。

僕は行ったことはないが、映画に近い雰囲気だろう。

本作では半グレの日本人とブラジル人の諍いが繰り広げられるが、

今から十何年か前にはそんな諍いがあったようだ。

僕らはどうしても日本人を擁護するが、それも一方的な見方。

彼らの置かれた境遇を理解せず、自分たちの都合で勝手な解釈を行う。

減少傾向に向かっても根深い問題は終わることはない。

ここではいくつかの「家族」が描かれる。

映画が持つ重要なテーマ。

十分に理解でき、考えさせられる。

ただ何もできない。

傍観者に過ぎない。

作品はそこを抉ろうとしているのか・・・。

半グレのリーダーはMIYAVI演じる榎本。

地元の不動産からレジャー産業、風俗まで手掛ける企業の御曹司という。

僕なんかは豊田のどこの会社だろうなんて、どうでもいい事を勘ぐったりする。

実際、近い会社は存在するのかな(笑)。

それにしてもMIYAVIは「ヘルドックス」のイメージのまま。

う~む、こっち方面に進んじゃうの?

映画の紹介では豪華俳優陣が惚れ込んだ物語と書かれている。

確かにそう。

感動作であるのは間違いない。

しかし、描き方がきれいすぎると感じた。

息子役の吉沢亮の立ち振る舞いは立派過ぎる。

僕はむしろ「とべない風船」の弱さに共感を覚える。

それは観る人を次第。

そんな意味でも年明けの日本映画は話題作が続く。

見比べながら「家族」の在り方を考えるのもいいかもね。

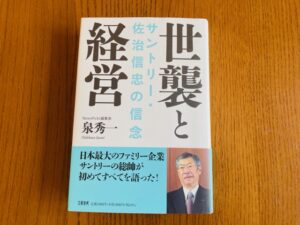

日本企業の中で同族企業の代表格といえばサントリー。

これまでもいくつかの書籍を読んできた。

創業者鳥井信治郎を学ぶなら「琥珀の夢」。

二代目社長佐治敬三を学ぶなら「佐治敬三と開高健 最強のふたり」。

この2冊を読むだけでサントリーという同族企業の魅力が理解でき好きになる。

そして、今回の本書。

正式なタイトルは「世襲と経営 サントリー・佐治信忠の信念」。

四代目社長佐治信忠氏の経営論が中心だが、サントリーという会社が更に魅力的に映る。

僕はただの酒好きで、プレモルも山崎も角ハイボールもレモンサワーも好きだ。

今は機会は減ったが元々バーボン好き。

ジムビームも好きだし、バーボンではメーカーズマークが一番美味しいと思っている。

スコッチもラフロイグやマッカランも好きなんだ。

これらも全てサントリーの商品。

愛好家じゃないか・・・。

いやいや、お酒の紹介をしようとしているのではない。

ここではファミリービジネスアドバイザーの端くれとして、

本書で紹介される同族企業の重要性を伝えようと思っているのだ。

といってもこのブログで全て紹介するのは無理。

読んで内容を確認してもらいたい。

創業以来、大切にする考えが今の今まで生き続けていることに素直に感動。

それは言葉に表れる「利益三分主義」や「やってみなはれ」の実践がどの分野にも浸透していること。

創業家ではない新浪氏への社長打診やビーム社の買収、その他の事業においても一貫している。

そして何よりも創業家と社員さんとの信頼関係。

離職率の少なさがそれを物語っているが、

社員さんの子供の入学時に社長名でランドセルを送るなんて、知らなかった。

これだけの規模でもそれを続けられるのは非上場の同族企業ならではの行為だろう。

本書は佐治信忠氏を中心に書かれているが、後継者候補の鳥井信宏氏もインタビューに答えている。

こちらもジーンとくる。

信宏氏は僕と同じ1966年生まれ。

早生まれなので学年は一つ上だが、同じ年に生まれてもこんなに差が出るものか・・・。

まあ、当然といえば当然ですね。

同じだと困るよ(笑)。

同族企業として先々を考えれば難しい問題もあるが、今後も楽しみなのは間違いない。

山崎18年のロックを飲みながら見守りたい。

最近、飲める機会はないけどね。

いきなり呼び捨てにして、すみません。

お許しください。

沢木とは作家の沢木耕太郎氏のこと。

先日、家人と食事をしながらNHKの19時のニュースを観ていた。

番組終了後、テレビを消そうと思った時、いきなり現れたのが沢木氏。

「クローズアップ現代」に登場。

思わず「お~っ」と唸ってしまった。

そもそもテレビに出演するのが珍しい。

インタビュアーではなくインタビューされる側はもっと珍しい。

ちょうど食事も終わったタイミングだったので、前のめりで見入ってしまった。

僕は20代後半に「深夜特急」に出会ってから、沢木氏の虜。

著書は8割方は読んでいる。

大して読書家でない僕がこれだけ読んでるのは沢木氏だけ。

著書が好きなのは当然だが、そこに反映される彼の生き方や考え方も好き。

好きとよりも憧れる。

あんなふうに生きたいと思わせてくれる作家。

それを改めて感じたのが今回の番組。

現在75歳。

見た目はとても若々しい。

そして爽やか。

沢木氏をほとんど知らない家人も「こうゆう75歳、すごくいいね。」と言っていた。

「オレも目指そうかな・・・」と呟くと。鼻で笑われた。

絶対無理だと言わんばかり。

そんなことは百も承知。

インタビューの内容はこちらのサイトをみてもらえればいい。

沢木氏の受け答えにインタビュアーの桑子真帆アナウンサーも目がウルウルしていた。

完全に持っていかれた感じ。

この番組を見た知り合いの女性連中も口を揃え「カッコいい~」とほざいていた(笑)。

それもミーハーではなく知的な女性ばかり・・・。

どうやら沢木氏はそんな女性にもモテる。

それが羨ましいのも事実だが、男から見ても彼の佇まいはカッコいい。

この番組では昨年出版された「天路の旅人」を特集。

絶賛拝読中だが565ページの大作だし、他の課題図書もあり半分も進んでいない。

インタビューから沢木氏の生き方に通ずる面も感じ、俄然、その気が湧いてきた。

頑張って読みます。

沢木氏は自由になることも語っていた。

そこは凄い納得。

自由を手に入れたいのであれば、どうすればいいのか・・・。

それを考えながら爽やかに語る。

誰しもが沢木氏と対談したい、インタビューを受けたいと思う姿であろう。

悔しいほどカッコいいと思ってしまった。

番組の最後に沢木氏は若者に対して「気をつけて、だけど恐れずに」という言葉を残した。

僕は若者ではないが、自分自身で自由を広げる動きをしていかねばならない。

偶然、目にした番組にすっかりハマってしまった。

それにしても、カッコよすぎるぞ。

ブログ自体はほとんど中身がないね(汗)。

心温まる作品。

日本はやはりこういった作品で勝負していくべきだろう。

派手さはない。

過度な演出もない。

奇想天外なストーリー展開もない。

瀬戸内海の小さな島で淡々と日常が過ぎていく。

その島に住む人たちは昔ながらに近所付き合いを大切にし、お互い助け合い生きていく。

人生80年とするならば、その平凡な日々にシアワセを感じて一生を終えていく。

何も起きない平凡な生活は変化も乏しく物足りないのかもしれない。

しかし、意図せず変化は起き、時に人を狂わせる。

それも自然災害という自分たちの手では何ともならないこと。

本作は2018年に発生した西日本豪雨による土砂災害を題材に映画化。

実話ではなくフィクション。

フィクションだが、映画同様に被害に合った方や不幸な思いをしている方は存在する。

映画は目を背けることなく真摯に向かう。

それがとても悲しく映る。

大きな世界から見れば小さな事故だが、住民の少ない小さな島では大きな事故。

僕たちが何かに遭遇するとすれば、そちらがより現実的。

そこで未来に希望を失くす人もいる。

やぶれかぶれになる人もいる。

だからこそ助け合い手を差し伸べ生きていく。

決して他人を裏切ることなく前を向く。

やはり日本っぽい。

それが大切な行為だと思わせてくれる。

地味でこじんまりしているが、2023年の公開作品では印象的な1本となるだろう。

かなりおススメ。

主役の東出昌大もよかった。

彼は年々いい役者になっている気がする。

最初は全然だったけど。

そして三浦透子。

決して美人ではないが、

(すみません)

彼女がすこぶるいい。

自然体で親元に帰省した娘を演じている。

昨年末に公開された「そばかす」も評判がいいし、今年、大活躍をするのかな。

「そばかす」もどこかのタイミングで観ないと・・・。

タイトルにもなっているとべない風船。

映画の終盤にようやく意味がわかる。

黄色の風船である意味も分かる。

これには世代的ギャップがあるかも・・・。

とべない風船もいつかは飛んでいく。

やっはり飛んだ方がいいよね。

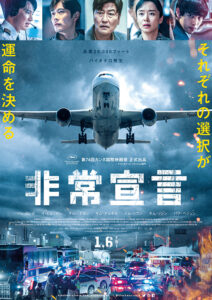

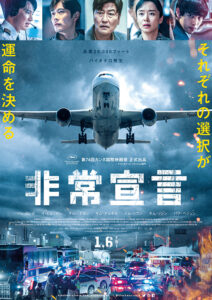

今年も韓国映画が日本国内を席巻しそう。

それを予感させるような作品。

とにかくてんこ盛り。

昨年観た「新感染 ファイナル・エクスプレス」の要素も

「空気殺人 TOXIC」の要素も取り込み、超娯楽作品に仕上げている。

ウイルス感染がテーマなのも皮肉っぽくていい。

この堂々とした姿が韓国映画の醍醐味ではないか。

とにかく遠慮は無用。

アメリカも日本も敵に回すのは怖くはない。

(あの日本の描き方はどうなの?)

では、自国ファーストか。

それも違う。

自国すら敵に回すことも恐れない。

政府であろうと国民であろうと非難する。

映画で描かれる姿は国民性を代弁しているとも思える。

その潔さはシンプルに唸る。

ハリウッド作品に正面からぶつかり、真剣に勝とうとしているのではないか。

そのために犠牲をいとわない。

映画の世界が正しければどんな国とも戦う。

それが迫力ある映像や演出に繋がり、観る者を感動させる。

その一貫性は素直に尊敬すべきだと思う。

僕が気づくのが遅かったのだろうか。

最近まで日本映画の方が格上と思っていた僕が愚か。

この迫力を作り出すのは簡単じゃない。

途中ダレることもなく、141分の長さを感じることもなかった。

このてんこ盛り状態に賛否はあると思うが、そこは確認してほしい。

昨年から韓国映画の鑑賞数が増えている分、俳優陣も少しずつ分かってきた。

ソン・ガンホやイ・ビョンホンはさすがにいうまでもない。

韓国を代表する俳優が共演とうたっているが、2人が絡むシーンは一切ない。

きっと撮影でも会ってはいない。

このあたりも巧みな演出か。

チーフパーサー役のキム・ソジンはどこかで見た女優さんと思っていたが、

昨年の傑作「モガディシュ 脱出までの14日間」にも登場していた。

全然違う役柄を見事に演じている。

ステキな女優・・・。

ステキついでにいえば国土交通省大臣役のチョン・ドヨンもいい。

ようやくこの手の女優さんを覚えられるようになってきた(笑)。

そうそう、本作を観た日に中部国際空港でも爆破予告で緊急着陸する事件が起きた。

娘がここから旅行に出掛ける予定だったが欠航になってしまった。

何事もなく安心したが、映画を観た後だったので、ゾッとした。

機内も密室だし、何か起きたら逃げようもない・・・。

爆破予告も本作も犯人の動機は理解できない。

でもそれが実態ということか。

本作はスマホやSNSを上手く活用している。

いい使われ方も悪い使われ方も両方。

映画は映画の中だけで終わって欲しい。

そんなことを感じた作品だった。

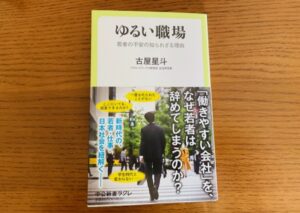

著者の古屋さんとは2年ほど前にあるセミナーのパネルディスカッションでご一緒したことがあった。

頭の切れる優秀な方というのが第一印象。

その時は高校生のキャリアについてのディスカッションだったが、

様々なデータやご自身の調査からその現状について語られていた。

僕との共通点は同じ岐阜県出身ということ。

それしかないが、勝手に親しみを覚えていた。

きっとこんな若者がこれからの社会を作っていくと思っていた。

最近では中日新聞にもコラムを書かれている。

そうそう、名大社のニシダも毎月、中日新聞でコラムを書いている。

好評で今年も継続するらしい。

二人ともキャリアに対してのコラムだが、一人でも多くの方に読んでもらいたい。

若者の働き方に造詣の深い古屋さんが最近出されたのが本書。

僕自身が何となく感じていた面はあるが、

想像を超えた内容も多く、興味深く読ませてもらった。

今は間違いなく働きやすい時代になっている。

それは僕が若かった頃との比較ではない。

そんな過去はとうに参考にならない。

10年前と比較しても相当働きやすくなっている。

僕より上の世代からすれば、20代前半も20代後半も同じに映るかもしれない。

実際は大きく異なる。

環境が価値観を作るわけではないが、環境が後押しをしている面も少なからずある。

働き方も変わり、考え方も変わり、本書に書かれている状況に繋がる。

古屋さんは2015年に施行された「若者雇用促進法」がひとつのキッカケだという。

それにより2016年卒の学生からは厳しい目で企業の職場環境をチェックし、

それに伴い企業側も改善を行うようになったと。

そうなると定量的な側面が目立ち、互いにそこばかり目が行きがちなる。

肝心な定性面は置いてきぼりをくらったり、社内体制がおぼつかなかったり・・・。

特にスパルタで育ってきた50代なんて、もうそこに合わすのは難しい。

頭で理解している僕でもきっとそうなる。

そんな背景があるのは事実。

しかし、そこがクリアできれば解決できる問題でもない。

若者の多様化は僕らが思っている以上に進んでいる。

僕も学生に教える立場にあるが、

(一応ね)

仮に同じ大学の学生だとしても相当開きはあると感じる。

以前であれば大学ごとでレベル感(学力だけでなく意識や考え方)が近しい面はあったがそうではない。

そこも大きく二極化している。

成長意欲あたりが分かりやすいか。

成長意欲の高い学生は学生時代から多くの経験の中で、自分にとって理想とする働き方を描く。

もっともっと企業で活躍したい、多くを吸収したい。

そんな優秀な連中も多い。

それを許さないのが今の社会。

「ゆるい職場」に繋がる。

古屋氏によれば会社は好きだけど、離職する若者は多いという。

「不満」があって辞めるのではなく「不安」で辞めるのだ。

本書にはこのあたりのことが詳しく書かれており、納得せざるを得なかった。

他にも若者の特性やその中での育成方法も言及しているので、ぜひ、読んでもらいたい。

組織を束ねる経営者、マネージャーもそうだが、

僕らのような人材ビジネスを行う事業者は知っておいた方がいい。

それも理由のひとつになるが、

僕が会長を務める「ふるさと就職応援ネットワーク」の例会で古屋さんに講演頂く。

今からとても楽しみ。

少なくともFネット加盟会社のトップは課題図書だね。

いい勉強になりました。

ありがとうございました。

一人、書斎で観ててよかった。

映画が終了した時、ボロボロ泣いていた。

もし、リビングルームで家族にその姿を見られたら恥ずかしい思いをした。

映画を観て涙をこぼすことはある。

しかし、ここまでボロボロと泣いたのは久々。

親子の辛いシーン、

それも小さな子供を使い涙を誘う常套手段としても普段はこんなことはない。

ストーリーは想定の範囲内。

それに引っ張られるなんて、相当愚かと感じるが、言い訳すればこれが本作の持つ力。

主人公の置かれた状況に感情移入し、見事なまでに僕の心を持っていかれた。

同じ感情を抱く人はき多いはず。

そうですよね?

映画を観たみなさん!

本作は昨年公開されたアメリカ映画。

公開時は気づかなかった。

映画評論仲間が2022年の優秀作に選んだので、最近、Amazonプライムで観たに過ぎない。

鑑賞後、映画館で観ておくべきだったと後悔。

多分、もっと号泣していただろう。

韓国系アメリカ人のジャスティン・チョンが監督・脚本・主演を務める。

全く知らなかった。

アメリカの移民政策に翻弄される家族を描いた人間ドラマ。

2年前に「ミナリ」という移民一家を描いた映画があったが近くて遠い。

「ミナリ」は移民した家族が理不尽な中で奮闘する姿だったが、

本作は誤った養子縁組が招いた不幸。

いずれにせよアメリカの移民政策は多くの問題があったようだ。

映画はフィクションだが、実際、ここに描かれる世界は実在するんじゃないか。

その置かれた境遇に自己責任は存在しない。

表現を変えれば被害者でしかない。

しかし、無責任な連中は加害者として受け止め、そんな対応をし続ける。

ほんとバカはバカだ。

自由の国は自由ではなく、やり場のない怒りを抑え込み、笑顔に変えて懸命に生きる。

とてもせつない。

その流れがあったからこそ、観終わる段階で僕はボロボロと泣いてしまったのだろう。

描かれた世界はほんの小さな世界。

大国アメリカからすれば大した問題ではない。

しかし、ジャスティン・チョンは見逃すことなくメスを入れる。

いやいや、恐れ入りました。

お涙頂戴の悲劇を描くだけでなく、観る者に問いを投げかけ終わるのもさすが。

僕はボロボロだったけどね。

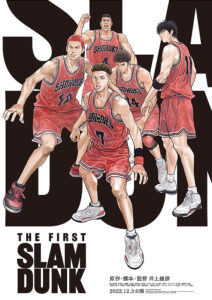

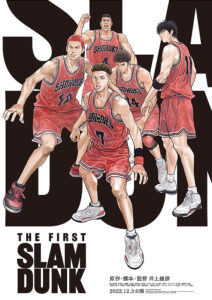

原作漫画もアニメも一切見たことはない。

「あきらめたらそこで試合終了だよ」

という名言はあちこちで耳にしているが、

誰が発した言葉かも知らない。

その程度の知識しか持ち合わせていないので、本作を観る予定はなかった。

しかし、あちこちで絶賛の声を耳にする。

元々のファンだけでなく、僕と同じようなタイプも高い評価をしている。

中には観ないヤツはろくでなしのような扱いをする者も・・・。

それは言い過ぎだが、もう25年以上前に連載が終了した作品を推す声が圧倒的。

息子の眼差しも冷たかった。

これは映画コラムニストとして外すわけにはいかない。

流行を追うわけではないが、

時代を代表する作品を見逃すわけにはいかない。

2023年の初鑑賞映画が本作となった。

アニメ映画には間違いないが、上手くCGを融合させている。

時折、実写を観ているような錯覚にも陥る。

ドリブルやパス、ゴール、選手がぶつかり合う音が

効果的に反映され臨場感が伝わってくる。

実際、原作は様々な人間模様を描いているんだろうが、

本作では湘北高校と山王工業高校との試合を中心にそれぞれの置かれた環境を描く。

僕はそこから一人ひとりの想いを想像するしかない。

詳しく描けば描くほど、試合の緊張感はなくなるだろう。

かといって試合だけを描くのであれば、バスケに向かう背景が分からない。

ファンはどんな捉え方をするか分からないが、

僕なんかはそれだけでも十分楽しめた。

ただ楓と花道の過去はほとんど描かれていないため、彼らのワケは掴むことができず。

これは映画の責任にしてはいけないのかもね。

映画を観た後に原作漫画を読む。

それもこれからの楽しみ方かもしれない。

一般的にチームスポーツを描くドラマは男同士の友情が勝利へと結びつくケースが多いと思う。

しかし、映画を観る限り、このメンバーは仲が悪い。

それぞれが自己中心的に動き回る。

そんなチームは勝てずに終わる・・・。

となるはずが、そんな点に頼らないのがいい。

仲が悪いが故にお互いの強みを冷静に判断する。

そのあたりが湿っぽくなくていい。

お涙頂戴に持っていかないところが、むしろ爽やかな感動を生む。

漫画が流行っていた頃、すでに大人の50代後半のオジサンも十分楽しめることができた。

描く世界は世代を選ばないんだろうね。

そして、何より完成度の高さ。

日本がどんな世界で勝負をしていくか、

また、強さを発揮できるか、改めて認識することができた。

こんな作品なら海外と戦えるんだろうね。