年末年始の鑑賞に相応しい映画。

多くの方が泣くのは間違いないし、きっとその涙は美しい。

僕らは主人公山本旗男の言動だけでなく、

その言動に影響を受けた人から涙をもらうことになる。

これが日本人の正しさとも考えてしまう。

そんな作品だった。

本作をこき下ろす人は少ない。

仮にこき下ろしてしまうとなんと冷めた人物と軽蔑の眼差しを送られる。

相当の覚悟が必要。

本作に向き合うには人としての倫理観が求められるが、

そもそも感動的な伝記ドラマを不道徳な人は観ない。

結果、好循環が回り映画の評価も高くなる。

上手く構成された作品だと思う。

それは穿った表現ではなく素直にそう感じる。

この事実を多くの方が知った方がいい。

勇気づけられることは多い。

不道徳な人は観なくていいが、絶望を感じている人やヤル気がでない人、

自信のない人は観た方がいい。

前に進む第一歩にはなるはず。

といっても僕のブログ読者には不道徳な人、

絶望的な人、ヤル気がでない人、自信のない人はいないか(笑)。

回りくどく書いたが、本作は正統派日本映画。

それもノンフィクション作品のため説得力を持つ。

この作品が訴えたいことはいくつもあるだろう。

本作の制作とロシアによるウクライナ侵攻の時期は重ならないと思う。

ましてや過去最大の防衛費なんて被るはずもない。

しかし、そんな時期に公開される偶然性には大きな意味があるはず。

それは単に反戦を訴えるのではない。

一人ひとりがどう感じ取れるかということ。

どんな状況でも諦めない生き方ができるかどうか。

自分の使命を果たせるかどうか。

本当に守るべきはなにか。

それを胸に刻む必要もある。

このタイミングで公開される偶然性を大切にしなきゃいけない。

そんなことを感じたり・・・。

本作の出来や内容をこのブログで改めて触れる必要はない。

多くの人が評論している。

年末年始に相応しい老若男女が観た方がいいだろうね。

強いて難を上げれば北川景子がキレイすぎ。

戦時中、戦後、あんなにキレイな姿はいかがだろうか。

見惚れてしまうじゃないか(笑)。

仕事の振り返りはもう少し先にして今日は今年の映画を振り返りたい。

これも映画コラムニストとして大切な仕事。

ここ近年は映画館に頻繁に通うようになった。

その中でも特に今年は例年以上に多かった。

12月25日現在映画館で観たのは57本。

(ちなみにネット配信は21本。これもまあまあ)

年末までにあと1本くらい増えるかも。

時間のやりくりは大変だが、調整しやすくもなったし・・・。

本業とするには足りないが、かなりの本数。

昨年は50本なので7本増。

しかし、日本映画の本数は34本から27本と減った。

理由は残念ながら観たい作品が減ったこと。

見逃した作品もあるが、興味を惹かれなかった面が大きい。

そのため昨年のような日本映画ベストテンは発表しない。

もう少し頑張ってほしいというのが本音。

その分増えたのは海外作品。

当たり前か・・・。

アメリカ映画10本と一番多いが、目立つのが韓国映画の6本。

いずれも面白かった。

その中で一番良かったのが、「モガディシュ 脱出までの14日間」。

抜群に面白かった。

年間ベストテンの1位にしてもおかしくない。

本来、日本映画であるべきはずの「ベイビー・ブローカー」以降、韓国映画が自分の中で増えた。

エンターテイメント性は日本を遥かに凌ぐ。

ガンバレ、ニッポン!

そして今年特徴的なのが、多くの国の映画を観たこと。

ここまで多いのは初めてじゃないかな。

例えば「コーダ あいのうた」のようなアメリカ・フランス・カナダの合作もあるが、

国でいえばフランス、カナダ、中国、イギリス、ジョージア、ロシア、

イラン、ニュージーランド、インド、ポーランド。

12か国の映画を観た。

「RRR」みたいな超娯楽作品もあるが、基本的に社会派ドラマが中心。

僕が知らなかった各国の事情があぶり出される。

歴史を知るのも文化を知るのもいい勉強。

映画を通して学びを得る。

そうそう、単なる趣味じゃない。

遊んでいるわけじゃない。

学習なんだ。

理解してもらえるかな?

言い訳にしか聞こえないだろうが、今年はそんなことを感じた一年。

来年はランニング同様、キリのいい100を目指してみるか。

家庭不和にならない程度に頑張ってみるか。

今、改めて思うのは映画館に通うのは最高の贅沢。

わざわざ目的の映画館に行かなきゃいけないし、

作品の時間帯に合わせてスケジュールを調整しなきゃいけない。

これって現代社会においてかなりのハードル。

それをクリアできる環境が贅沢だと思うのだ。

来年はもっと日本映画を楽しみたい。

引き続きよろしくお願いします。

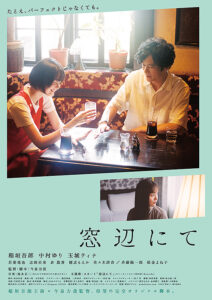

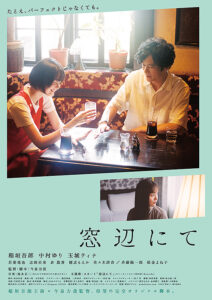

観たい観たいと思いながらタイミングを逃してきた。

上映期間終了間際でようやく観ることができた作品。

今年出会った監督の中で一番印象的なのが今泉力哉監督。

(お会いしたわけでもなく、初めて作品を観ただけのこと)

本作を含め、「街の上で」「猫は逃げた」の3本。

この3本を観ただけで、今後、今泉監督が撮った映画は監督名を知らされなくても当てられる。

それだけ個性的。

国内でいえば小津安二郎か、

海外でいえばジム・ジャームッシュか、そんな印象。

と偉そうに語っても当てられないことはあるが・・・。

本作も過去の作品もありそうでなさそうな日常を描く。

とても小さな世界。

酷い言い方をすれば映画の題材にするスケールでもない。

どうでもいい話と思ってしまったり・・・。

ところがである。

そんな世界にどんどんと吸い込まれていく。

大昔に読んだ純文学のせつない感覚に襲われる。

一体何なんだろうか・・・。

そのセリフの言い回しやちょっとした間がそう感じさせるのか、

据え置かれたカメラの前で延々と繰り返される会話がそう感じさせるのか。

今泉監督の特徴の一つは長回し撮影。

夫婦の会話も、不倫相手との会話も、作家とライターの会話も

固定されたカメラがずっと2人を捉えている。

それは作られた台本ではなく日常会話のよう。

感情的になることは少なく淡々と過ぎていく。

むしろ緊張感はない。

どこにでもありそうだがあまりない会話。

そのやりとりが絶妙で面白い。

本能8割、理性2割の姿がとても人間らしい。

単に不倫した妻に怒りを覚えない夫の話なんだけど・・・。

妻の中村ゆりも夫の吾郎ちゃんもいい役どころ。

今年は中村ゆりも活躍ですね。

最近は松本若菜も人気だというし、40歳前後の女優が活躍するのは嬉しい。

ブログとは関係ないけど(笑)。

役者ついでにいえばもう一人気になるのが若葉竜也。

AmazonのCMで「え~っと誰だっけ?」と思っていたのが彼。

今泉作品に欠かせない一人なのかな。

あの飄々とした演技もなんかいい。

今泉作品は今後、公開の度に観てしまうんだろうな。

来年も楽しみにしたい。

年末は話題作の公開が多い。

日本映画だけでも「ラーゲリより愛を込めて」「TFE FIRST SLAM DUNK」

「Dr. コトー診療所」等、大ヒットを予感させる作品は数々。

普段あまり映画を観ない友人もこのあたりの感想をアップしたり・・・。

もちろんこのあたりも観たいが、優先してしまうのは本作のような地味で小粒な映画。

どうしても体が先に反応してしまう。

結果、話題作より先にこちらを鑑賞。

上映期間が短い分、早く観なきゃという危機感もあるが、内容的にも惹かれたし・・・。

本作は実話をベースに作られたフィクション。

描かれるのはまさにコロナ禍の今の時代。

聴覚障害で両耳とも聞こえないボクサー ケイコを岸井ゆきのが演じる。

まずここは讃えておこう。

岸井ゆきのが素晴らしい。

柴咲コウと並んで、いや、それ以上、今年、最も映画界で活躍した女優。

今年公開された作品は5本。

僕が観たのは「大河への道」と「神は見返りを求める」。

「神は見返りを求める」は主人公に翻弄されるYouTuberを見事に演じていた。

それを上回るのが本作。

鍛え抜いたであろうボクシング、

闘う時の感情むき出しの表情、

葛藤しながらも真っすぐ生きようとする姿勢、

見事にケイコに当てはまる。

こちらは彼女の一挙手一投足に簡単に引き込まれる。

それは巧みな演出があってのこと。

セピア基調で綴る16mmフィルム。

ケイコが耳が聞こえないからこそ敏感に感じる息づかいや空気の音、周辺の雑音。

手話での会話の際に映し出される字幕。

何気ないケイコの行動がいい緊張感を生み出す。

それを支えるジムの会長、コーチ、家族の存在の距離感もいい。

甘やかすわけでもなければ、変な同情もないが、愛は十分に感じる。

一人の人間として向き合う。

それを象徴するかのような三浦友和演じる会長のインタビュー。

このセリフは秀逸だった。

そこは映画で確認いただきたい。

改めて日本映画の良さを感じた一本。

これだけ可愛くない岸井ゆきのが愛しく思えるのも不思議(笑)。

こちらもおススメ。

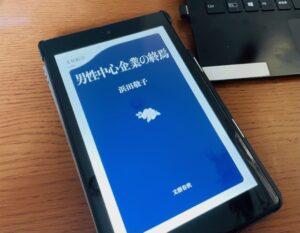

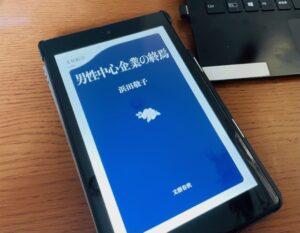

著者の浜田氏は「サンデーモーニング」のコメンテーターとして知る存在。

プロフィールを確認すると1989年に朝日新聞社に入社しているので、

僕と同い年、もしくは同世代。

AERAの編集長を経て、現在はフリーのジャーナリストとして活躍。

それも子育てを行いながらのキャリアなので、相当ハードな道を歩んできた。

高いハードルを乗り越えてきた女性が自身のキャリアを中心に表現すれば、

本書の内容は大きく異なっていただろう。

浜田氏はむしろ自身のキャリアをある意味、自省しながら著している。

ひと昔であれば憧れの活躍する女性像になりうるはず。

しかし、それは遠い過去の話。

今の社会にあてはまれば、その成功体験が生きづらさを描くことになってしまうのだ。

著者は平然とその事実に触れているが、そこに至るまでには大きな葛藤があったのではないか。

本書の内容は僕自身もよく理解できる。

これからはそうならなければとも思っている。

現に名大社もこの12~13年で大きく変化した。

意図的な政策はないが女性社員の割合が増え、幹部も増えた。

もはや半々。

産休育休も当たり前になった。

そんなことを言うこと自体ナンセンスかもしれないが、それが実態。

誤解を恐れずにいえば僕の前の社長であればあり得なかったと思う。

それは過去の経営者の価値観が古く、僕が新しいというのではない。

まだまだ僕も自分が育ってきた環境に引っ張られているのも事実。

頭で理解を示しながらも、どこかで昔の価値観が顔を出す。

それはある意味、強制力を発揮し閉じなければならない。

一定数は僕のような揺らぐ世代があり、その後、スムーズに移行するであろう。

それを頑固なままで拘るのか、いとも簡単に切り替えるのかは人次第。

昭和の香りが残る世代はあとちょっとだ。

あと1年もすれば結婚して30年になる。

僕が30年若かったらどうだろう?

仕事を早く終えて帰宅しただろうか。

奥さん任せにしていた家事や育児も協力しただろうか。

育休も取得しただろうか。

古い価値観を非難しただろうか。

その結果、カミさんは凄いキャリアを築いたかも・・・。

それは正直分からない。

多分、その環境で物事を考えていたら当たり前のように行動するだろう。

そう考えると僕はカミさんの可能性を潰してしまったのかもしれない。

客観的に企業目線で男性中心企業の終焉を語っても意味はなく、

当事者としてどこまで責任を感じるかの掛かっているのかな。

反省を促される一冊でした。

このタイトルとこのポスターではとてもヒットするとは思えない。

原作は全世界で1500万部を売り上げたベストセラーだが、僕は全く知らなかった。

解説をさらりと読んでもイマイチ理解が進まない。

評価が高いので気にはなっていたが、スルーするつもりだった。

ところがミセス日本グランプリの姐さんが推してきた。

「今年のトップに躍り出たかも・・・」

という感想。

先輩の指示には素直に従う。

上映期間ギリギリだったが、時間を調整し劇場に足を運んだ。

やはり素直に受け入れることは大切。

その言葉に偽りはなかった。

素晴らしい映画で、年内に観ておいてよかった。

見逃していたら後悔しただろうね。

ジャンルでいえばミステリーになるが、僕は純粋な恋愛映画として受け止めた。

見方によっては裁判を通して偏見や差別と闘う社会派ドラマ。

沼地で起きる不可解な出来事を描くサスペンス。

本作をどのジャンルで捉えるかは観る人次第。

恋愛映画にほとんど関心を持たなくなった身だが、本作はグラグラと揺れ動かされた。

それは好きとか嫌いという子供じみたことでもなく、

ヒロインに惚れて胸キュンしたわけでもない。

その育ってきた環境や自然との関り、その中で育まれた才能が映像とストーリーに見事にマッチし、

想像しがたい世界にのめり込んでいったのだ。

湿地で孤独な状況で少女が一人で生き抜くのは容易くない。

暴力的な父親から離れる母親や家族は理解できるが、

その父親が消えてしまうのは理解しがたい。

そんな背景はミステリアスな面を生むが、

デイジー・エドガー=ジョーンズ演じるカイアのピュアさが全てを肯定的に変えてしまう。

(彼女はいいね。これから注目!)

何をピュアとするかは難しいが、自然の中で生き残る逞しさはきっとそういうこと。

ラストもね。

鑑賞後に調べてみると原作はもっと深く、映画は端折った感があるという。

それはそれ。

僕は原作は未読だが、十分楽しむことができた。

ミセス日本グランプリの姐さんには感謝しないとね。

前評判が良かったので、内容もほとんど把握せず選んだ作品。

今年観た中では結構ツラい映画だった。

それは作品の出来が悪いといっているのではない。

描かれる世界が辛い。

簡単にいえば女性の中絶を描いているのだが、

男性である僕もヒシヒシと感じてしまう。

まさにポスターに小さく書かれたキャッチコピー

「あなたは〈彼女〉を、体験する」。

分かり得ない世界を自分でも体験したような感じでそれがとてもツラかった。

これはいつの時代を描いているんだと思いながら映画を観ていたが、

ある場面で主人公のアンヌが19640年生まれと分かる。

舞台は大学の女子寮なので、ほぼ20歳。

ということは1960年代のフランス。

解説を読めば何ら問題はないが、

当時、中絶は法律で禁止されていたという。

望まない妊娠をしたアンヌの葛藤が痛々しくこちらに伝わる。

日本でも同じと思うが、

(日本の方がかなり遅れているか)

1960年代に女性が大学に進学するのはそれなりに大変な時代。

本人の夢や希望がない限り進学するケースは少ない。

どんなことに変えても夢の実現を優先する。

それに向かうアンヌは見方によっては共感を生むし、

見方を変えれば無責任さに非難を生む。

人工中絶がアメリカでは大きな問題であることを捉えれば、

時代は変わっても議論が尽きないテーマ。

その行為は犯罪を起こすことと同じ。

だから余計にツラい。

勇気なのか無謀なのか。

賛否を問われることだろう。

作品の評価も賛否別れる。

ひとりのワガママ女子学生の12週間を追いかけただけといえるし、

国の法律のあり方をひとりの女性を通して世に問うともいえる。

僕は素直に受け取った(笑)。

本作は2022年度のノーベル文学賞を受賞したアニー・エルノーの実体験。

夢の実現はより説得力を生むかもね。

女性よりも無知な男性陣が観た方がいい。

永遠に理解しがたい世界なんだろうから。

エンディングロールが流れてきた時に原作が佐藤正午氏であるのを知った。

なぜか懐かしさを感じた。

僕が知るのは「永遠の1/2」や「リボルバー」。

両作とも映画化されたが、それは学生時代。

30年以上前のこと。

今でも活躍しているのかというのが正直な気持ち。

このジャンルの小説を読まなくなって、

同じくらいの時間が経過しているし。

いい意味で現実の厳しい世界に向き合っているが、

悪い意味で純粋な男女の恋愛に遠ざかっている。

果たしてどちらがいいのだろうか。

年を取ったせいもあるが、

人としてピュアな面が失っていると最近、つくづく感じる。

あっ、映画ではなく僕のことね・・・。

本作でいえば大学生を演じる三角哲彦は甘ったるくて仕方ない。

ネタバレしない程度にいえば、

彼が年上の瑠璃に惹かれる時がそう感じさせる。

瑠璃は有村架純が演じる謎めいた女性。

僕が学生時代に本作を観たのなら、

きっとクラクラと恋焦がれてしまうしまう。

大いに三角に共感したと思う。

まあ、時代の流れ。

そのあたりが僕の記憶的に佐藤正午。

ちょっと謎めいた恋愛作品。

しかし、それが本来の映画の姿ではない。

肝心な要素ではあるが、あくまでも映画を盛り上げるための要素。

それに乗っかってくるのが主役の大泉洋。

予告編を観た限り作品をさっぱり理解できなかったが、

それをやむを得ない。

あり得ない世界を描いているのだから・・・。

その中で現実に向き合う大泉洋の表情はよかった。

彼のコメディのセンスは抜群だが、喜怒哀楽を表現する力もさすが。

より感動を呼び寄せる。

それを後押しするのが奥さん役の柴咲コウ。

最高に可愛らしい。

これだけ愛らしい役は僕は初めてのような気がする。

グッときてしまった。

ここまで書いたところで映画の内容はさっぱりわからないと思う。

それでいい。

このような行った来たりの作品を説明してしまうと価値が薄れる。

why?why?why?と観た方がいい。

少し映画に注文するとすれば子役の存在。

責めるつもりはない。

7歳の役を上手く演じることのできる子供は少ないと思う。

3人とも重要な役だし・・・。

そこがクリアされたらもっと感動を生んだかも。

それにしても今年、廣木隆一監督はフル回転。

2022年、僕が観ただけでも「夕方のおともだち」「母性」の3本。

それ以外にも「ノイズ」や「あちらにいる鬼」が公開された。

それだけ信頼のおける監督の証か。

ヒマな監督からすると羨ましくて仕方ないだろうね。

韓国映画ばかり観るのではなく、時には中国映画を観ないと。

今年2本目。

1本目は1月に観た「こんにちは、私のお母さん」。

特に理由はなくタイミングが良かっただけだと思う。

映画.comの評価も高かったのかな。

ちょっと時代を感じさせる作りだったが、本作は風景や映像美も現代的。

映画.comの評価が高いのも同じ。

中国映画は総じて評価が高くなる傾向?

客観的に正しい描き方かどうかは不明だが、本作は中国の現実を表現しているように思う。

一人っ子政策がもたらした歪みが及ぼした影響を・・・。

根本的な男性、女性の立場、地位ある者とそうでない者との格差もあるだろう。

それに抗う若い女性。

映画の舞台に限らず、現状の中国でもいえるのかもしれない。

それをオブラートに包みながら、兄弟愛を描く・・・。

そんな邪な観方をしてはいけないね(笑)。

ネタバレしない程度に説明すると、

両親を亡くした小さな弟を突然預けられた姉の葛藤を描いた作品。

な~んだ、特に何の問題もないじゃないかと思われるかもしれないが、

姉となるアン・ランは小さい頃に親に見捨てられている。

詳細は映画を観てもらえれば理解できるが、

そのあたりが一人っ子政策や男性中心の社会を露にしている。

こんな日常的に養子縁組がなされているとは全然知らなかった。

僕的には映画のポイントはそこ。

「マスクが濡れるほど泣いた」

と表現されるとお涙頂戴の感動作品として捉えられる。

間違いではない。

僕もウルウルしたのは事実。

しかし、ストーリーが想像の範囲を超えたわけではない。

やはり現代中国の抱える問題をあぶり出している点が重要じゃないかな。

但し、これだけはいっておこう。

姉役のチャン・ツィフォンと弟役のダレン・キムは素晴らしい。

2人の演技がなければ、ダサい作品になりかねない。

その表情は抜群。

チャン・ツィフォンはこれから中国のトップ女優になっていくのかな・・・。

個人的には韓国の女優さんが好みだけど(笑)。

やはり映画はいろんなことを教えてくれる。

本作で中国の家庭問題を学べたのはよかった。

ヤバい。

このままでは映画館だけでなく、

AmazonプライムやNetflixも韓国映画ばかり観ることになってしまう。

危険信号だ。

しかし、残念ながら面白い。

何気なく観た本作もググっと惹き込まれてしまった。

公開は2017年なので、ネタバレも問題ない。

多くの人が既に観ていると思う。

どれだけ話題になったか分からないが、ヤスダがスタッフブログに書いていた。

いち早く韓国映画に注目していたわけね。

続編はともかく「KCIA 南山の部長たち」は早く観たい。

本作は謎のウイルスに感染した人たちがゾンビとなり次々と人を襲っていくもの。

襲われた人は自身もゾンビになりゾンビは増殖化していく。

なぜそうなるのかはさっぱり分からない。

暗闇が苦手で音に敏感になる理由も分からない。

とにかく凶暴で人を見つけると襲い続ける。

それだけみれば完全なホラー映画。

そんな展開が続き、恐怖におののくだけなら僕は観ない。

本作はそんな描き方をしながらも、

愛と勇気に溢れた人間ドラマであり、

スピード感満載のアクション作品。

それも特急列車・KTX101号を舞台にした車内で起こる密室劇。

緊張感はハンパない。

面白い要素を何でもぶち込んで壮大な物語にしてしまう韓国映画の力を見せつけられた。

あり得ない世界のあり得ない展開だが、

実社会と上手い具合に融合しているので別世界の出来事ではない。

そのあたりは見事。

仕事一筋の父親の気持ちも理解できるし、

自分勝手な会社役員に反発を覚える。

ゾンビを囲む、いや、ゾンビに囲まれる人たちは人間らしく振舞い、

助け合い、傷つけ合い、いつの間にかゾンビになっていく。

救いようのないラストを迎えると思ったが、

さすがに身も蓋もない状態にはさせない。

主役はコン・ユ。

もちろん知らない。

正統派の二枚目。

どこかで見たことあるような雰囲気。

というより日本に似た俳優がいるような・・・。

誰かな?

誰かと誰かを足した感じ・・・。

最近、そんなふうに思うことが多くなった。

勝負してる感に好感度が増す。

いかん、ますます韓国映画にハマりそう。

気をつけないと・・・。