映画界でいえば今年は永野芽郁の活躍が目立ったといえるか。

「マイ・ブロークン・マリコ」ではファンキーな友達想いのOLを演じ、

本作では女子高生と学校の先生役。

あっ、これってもしかしてネタバレ?

僕は途中までこの二役が別人物じゃないかと錯覚していたんだけど。

登場する名前は一つなので問題はないと思う・・・。

いずれにしても彼女が演じた2本の映画の役柄は似ても似つかない。

180度異なるといっても大袈裟ではない。

それを見事に演じ切る彼女は活躍が目立ったといえる。

これからも期待したい女優の一人。

さて、本作。

表現は悪いが、登場する全員が少しネジが外れている。

まともだし真面目だし真っすぐだが、ネジが外れていると僕は感じた。

それにより上手くいくはずのことも上手くいかない。

それは愛情たっぷりの母親役の大地真央もそうだし、娘役の戸田恵梨香もそう。

義母役の高畑淳子は2~3本、ネジが外れている。

親のネジが外れれば子供のネジも外れるという連鎖。

いい影響を受けようが、悪い影響を受けようが、そこにあるのは母親の存在感。

それが母性ということだろう。

男や父親には分からない感情がそこにうずまく。

映画の本筋から外れるが、過保護でも無関心でもいけないのが改めて分かった。

これはミステリーなどではなく親向けの教育映画にあてはまるんじゃないかな。

それにしても父親はどこまでいっても役に立たないね。

本作も結局は何もせず言い訳しているのに過ぎない。

反面教師としてみる必要があったりして・・・。

これまで戸田恵梨香をあまり意識をしていなかったが、いい表情を持った女優さんだと感じた。

純粋なお嬢さんから冷たい母親に至るまでが違和感なく受け止められた。

その老け方も自然に近い。

高校生の親としては少し若いけど・・・。

現代社会のようで描かれている世界は少し前。

大人になった永野芽郁も15年くらい前か?

原作を読むと時代背景ははっきりするだろうか・・・。

僕は湊かなえ氏を一度も読んだことはないが、どんな小説だろうか。

「これが書けたら、作家を辞めてもいい。そう思いながら書いた小説」

と言われているが、ちょっと大袈裟じゃない?

そのあたりのことを誰か教えて欲しい。

そんなことが気になった映画。

母親の力は偉大だね。

今年年明けに公開された映画。

迷っていうるちに公開終了。

今回、Amazonプライムで観ることができた。

姿を消した父親を捜す娘を描いたヒューマンサスペンス。

どこかから持ってきた引用だが(笑)、まさにその通り。

暗闇の映画館の方が緊張感をもって観れるのは間違いない。

その分、面白さを引いても、うまく誘導され、なるほどと思わせてくれた。

但し、予告編のインパクトを越えることはなかったのかも・・・。

どう予告編を見せるかは難しいところ。

本作はそうでもないが、予告編だけで十分という映画は存在する。

一番面白いシーンを集めたのが予告編という映画もなくはない。

映画監督という仕事は大変。

予告編で出し渋ればヒットしないし、披露しすぎればつまらないと叩かれる。

要は面白い映画を創れば何も問題はないが、そうならないのも映画。

まず面白くなりそうかどうかは脚本の出来次第。

本作でいえば、上手く捻ってあり観客を見事に惑わす。

主人公に肩入れしてしまう愚かな自分を十分に感じる。

人間の正しさ、弱さ、醜さは環境によって露になる。

正しい行動を心掛ける人間もふとした出来事で意志と反した行動に出ないとも限らない。

「さがす」とは「捜す」ではなく「探す」か。

それとも反対か。

観る人によって解釈は異なるのかもしれない。

大河でイヤらしい比企能員を演じた佐藤二朗はここでもイヤらしいオヤジ。

僕は彼が上手いのかどうかさっぱり分からない。

メチャ大根役者のような気もするし、名演技のような気もするし・・・。

それよりも唸らせるのは娘役の伊東蒼。

彼女の演技はすこぶるいい。

昨年観た「空白」のちょっと足りない感じも見事だったが、

今回も関西弁を見事に操り人間味を表現している。

ラストの卓球のシーンは名シーンとも呼べるのではないだろうか。

あのワンカットで全てを物語っている。

そこはしっかりと確認してもらいたい。

決して美人ではない。

アイドル路線を走る女優ではない。

しかし、彼女が今後活躍する舞台は増えてくるだろうし、

いずれもっと素晴らしい作品に出会うような気がする。

あくまでも気がするだけだが、最近の中では記憶に残る女優。

まだ16歳なので、これからの活躍に注目したい。

と、あまり映画を語らずにブログを終えそう。

最近、やたら無差別に人を刺す残酷な事件が多い。

映画も時代を象徴しているということか・・・。

まっとうになるためにはまっとうでない映画を観ることが大切かもね。

監督の石川慶氏も原作の平野啓一郎氏も愛知県出身。

それが理由か、一瞬だけ名古屋駅前が再会の場として使われていた。

きっと郷土愛が映画にも反映されているのだろう。

映画の本筋とは一切関係ない。

そんなことに気づく人も少ない。

このブログだけの小さなネタとして捉えてもらいたい。

本作は久々に原作も読んでみたいと思った作品。

映画との違い、原作で描かれる主人公の心模様、

そんなことを感じてみたいと思ったのだ。

たまにはミステリー小説を読むのもいいかもしれない。

これは僕の勝手な見方だが、本作には3人の主役がいる。

ある男として存在する谷口大祐こと窪田正孝、

その奥さん役の安藤サクラ、

そしてそこに関わる弁護士役の妻夫木聡。

この3人が主役。

それぞれ置かれた環境を抉るだけでも魅力的な人間ドラマ。

視点を変えれば主人公たる雰囲気を醸し出す。

抱える個人的な苦悩がビジビシとこちらに伝わる。

それは窪田正孝のボソボソとした話し方であり、

安藤サクラのふと流れる涙であり、

妻夫木聡の抑えきれない感情であり、

それぞれが主役級の表情を見せる。

繋がらない接点が結果的に繋がりを見せながら・・・。

少し前に観た「千夜、一夜」は存在自体を消したいストーリーだが、

本作は存在を変えたいということ。

そこには大きな生命力はある。

しかし、正面からぶつかれない怖さが同居し、その葛藤が自身に襲い掛かる。

普通に育ってきた僕には理解しえない世界が繰り広げられる。

それが胸に突き刺さる。

最大の魅力だろうか・・・。

本作も石川慶監督と妻夫木聡とのコンビ。

「愚行録」はまともな人間が誰一人登場しなかったが、本作は全員がまとも。

不幸な生き方をしているに過ぎない。

いや、一人だけまともじゃないのがいるか・・・。

映画を観ながら「愚行録」を思い出し、

そこが石川監督らしい演出とも感じた。

理由は明確ではないが、その手法がそう思わせる。

アングルとか、表情の変化とか。

それにマッチするのが妻夫木聡。

温かさと冷たさを併せ持つ笑顔も、

理性と本性との交じり合いも、

石川監督との相性の良さを感じさせた。

せつないが、グッと心の沁みる映画。

2022年も終盤にきて日本映画もいい作品が増えてきた。

ラストスパートを期待したいね。

11月上旬はずっと家に籠っていたので、本作を一気に観てしまった。

Amazonプライムで独占配信されている「仮面ライダーBLACK SUN」。

仮面ライダーなのに推奨は18歳以下。

子供は観てはいけないというこれまでの常識を覆す。

どうやら大人向けの仮面ライダー。

最近のシリーズは分からないが、

息子が幼少の頃(2005年前後)の仮面ライダーも大人向けに近い。

変身し悪と戦い、ライダーキックで終える定番の流れだが、

ストーリーは幼児の理解を超えていた。

僕が好きだった「仮面ライダー龍騎」はライダー同士が戦い、

最後に勝ち残ったライダーが永遠の命を授かるという内容でかなり難しかった。

それでも子供が楽しみ、それに引っ張られた大人がハマる。

そんな世界だった。

しかし、本作は異なる。

差別問題や貧困問題、学生運動を思わせる身内同士の争いを含め、

また、おどろおどろしい戦いは良い子は観てはいけない。

間違いなく眠れないし、未来に希望を抱けなくなる。

そんな世界が繰り広げられる。

全く困った仮面ライダーなのだ。

本編は45分×10話。

1話完結の要素はゼロで、全部観ないと物語は理解はできない。

450分の映画を観た感覚に陥った。

で、どうだったか。

素直にハマり、一気に観てしまった。

残念ながら、面白い。

なんと監督は白石和彌氏。

仮面ライダー役は西島秀俊と中村倫也。

この2人がライダーというだけで観る価値はあるが、ひたすら重い。

西島秀俊の変身は5話でようやく登場するし、中村倫也は確か9話だ。

看板である変身シーンは後半しか出てこない。

しかし、ライダーとして怪人と戦う。

なんだ、それ??

ここまで紹介したところで、さっぱり分からないだろう。

それが大人の仮面ライダーということ。

ライダーにも前向きに生きるために多くの葛藤と向き合わねばならない。

まさに白石ワールドともいえる。

俳優陣も豪華。

総理大臣役のルー大柴はともかく、

(意外といい味を出していた)

三浦貴大、濱田岳、吉田羊、中村梅雀らが脇を固める。

みんな怪人役。

白石作品には欠かせない音尾琢真はコウモリ怪人。

真剣に演じる姿は尊敬に値するし、正しい生き方を追い求める。

ここで尾美としのりか・・・。

仮面ライダーの西島秀俊は、中村倫也はどうなってしまうのか。

秋の夜長を楽しんでもらいたい。

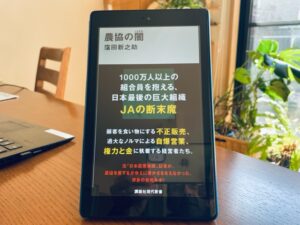

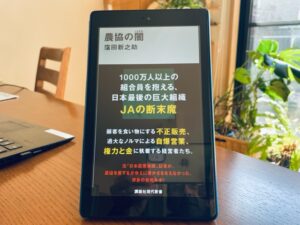

今回も普段読まないジャンルを手に取った。

新聞の書籍広告を見て、直感的に購入してしまった。

実家は元々農家。

両親とも農協との関係は深い。

その流れで僕も最近、いろんな面で付き合いが増えてきた。

僕は農協もJAも同じかと思っていたが、異なることが本書を読んで初めて理解。

そもそもそこから勉強しないとその奥深い世界は理解できない。

専門農協と総合農協との違い。

それが分からんというツッコミもあるかもしれないね(笑)。

本書はタイトルにあるように農協の闇を暴いている。

不正販売であったり、自爆営業であったり、既得権益であったり・・・。

取材を積み重ね書かれてるので、その内容には嘘はないと思う。

しかし、その内容が全てに繋がっているかはまた別問題。

同じようなことが全国で起きている可能性もあるが、限られた世界ともいえる。

トータルとしてどう見るかは個々の判断によって変わる。

ただ本書を読んで、僕が抱いている懐疑面がおかしくないと捉えられた。

父親は僕が地元のJAに就職することが理想だったと思う。

地域での役割やその関係性において近しい存在であったのは間違いない。

僕は全くその気もなく別の道を選んだが、関係性の深さは父親の葬儀でまざまざと感じた。

こんなことまでしてくれるんだとその対応に驚き感謝した。

遥かに一般的な顧客との関係を越えた対応だった。

母親が今でも全幅の信頼を置くのも納得できる。

その点について何ら否定する要素はない。

しかし、多くのことを引き継ぎ、いろんなことをチェックすると疑問に感じる面もある。

その点は本書の内容に繋がっているようにも思え、見直す点でもある。

そんな要素はあるだろうね。

(かなりはぐらした書き方・・・笑)

確かにJA職員の業務は広すぎる。

本来の農協として業務に加え、金融、保険も売らなければならない。

その知識も必要。

専門で行う保険会社に比べれば業務領域は多岐に亘る。

同じ人に多くの商品を提案するのもやむを得ない。

と素直に思ったり・・・。

最近は僕のブログを読んでくれる関係者もいるという。

そのためあまり迂闊な表現はできない(笑)。

それとは別に今後もいい関係を築くにはお互い健全であることが必要。

そうすることで長いお付き合いもしたいしね。

とても参考なりました。

映画館で公開されながら、Netflixでも配信されている。

(今は公開も終わったかな?)

僕はNetflixで観たわけだが、なんだか得した気分になる。

卑しいというか、セコいというか、そんなことで喜ばないでほしいね。

暗いシーンが多いし、ストーリーの展開上、

集中力を要するのでやはり映画館で観た方がいいし・・・。

本作は2000年前後に発生した病院での不可解な事件を題材にし実話がベース。

一見、ちょっといかれた看護師による殺人事件のように思うが、

そんな単純な話ではない。

裏側のテーマは別。

アメリカの社会保険制度や人手不足問題、

病院の隠蔽体質を描いた社会派ドラマといえるんじゃないかな。

このあたりの抉り方はそれが実話なだけに立派。

社会問題をこうした手法で問いかけていくのも映画の役割。

大げさにいえば、小さな声が次第と広がり大きな声となり、

社会の仕組みを変える可能性すらある。

何事も使命感。

闇に葬り去りたい事実をエンターテインメントとして伝えることも必要かもね・・・。

業績も不安定で株価も乱高下するNetflixだが、

こうした姿勢はいつまでも貫いてほしい。

サブスクサービスを別の観点で捉えれば、

その経営方針への賛同ともいえるのではないか。

共感が増えればコンテンツの優位性だけでなく経営は安定し、

次の投資に回すことにもできる。

いい循環も生まれる。

前回紹介した「ザ・ランドロマット パナマ文書流出」もそうだが、

何かに恐れることなくやりたいことを自由度をもってやってもらいたい。

そうすることで新しいアイデアも生まれるだろう。

そう考えると日本映画はまだ息苦しいのだろうか。

自由度が却って敵を作り興行を行えないのであれば、自由度の幅は狭まる。

結果、小さくまとまった作品が多くなる。

いい循環を生み出すのは難しい。

大切なのはそこに向かう誇りか。

主人公看護師エイミーは自らが弱い立場であっても立ち向かう。

その勇気がすべてにおいて必要なんだろうね。

エイミー役のジェシカ・チャステインはステキな女優。

過去の作品も観たことはあると思うが、知らなかった。

まだまだ知らないことが多すぎる。

映画を観るのも勉強です。

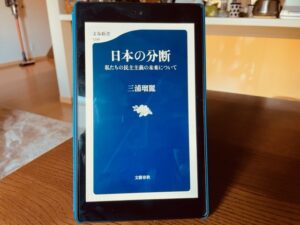

なぜ本書を選んだのか。

著者である三浦瑠璃氏を知っておいた方がいいと思ったため。

以前読んだ「不倫と正義」は中野信子氏との共著。

三浦氏の著書は一度も読んだことがなかった。

正直、TVも観ていないので、どんな場面で活躍しているのか、

どんな発言をしているのかも知らなかった。

母校同窓会の記念イベントで講演者としてお招きすることになり、

また、当日の送迎を任されたこともあり、失礼があってはいけない。

そんな想いから本書を手にした。

結果的にいえば、イベント当日にコロナに罹り、送迎は他の方が担当することに。

目論見としては、本書をネタに会話が弾み、お友達になることだったが、それは果たせず。

仮に送迎できたとしても、お友達になることはなかったと思う(笑)。

ただどんな会話になるかはともかく、同じ空間を味わいたかった・・・。

人生はなかなか上手くいかない。

母校での講演は国際政治学者らしく、今後、日本が世界で果たす役割を話された。

(責任を感じてオンラインで拝聴)

それは日本の存在感が薄れる中でも果たすべき役割があること、

どう価値の再発見をするかということ。

米中対立の中での振る舞いやグリーン投資、デジタル化の推進など、多岐に亘った。

最後は政府と企業と大学との関係性で締めくくられた。

この分野の話を伺うケースも少ないため、

理解度はイマイチだが、より高い視点からの講演は勉強になった。

その目線の高さは場合によっては嫌われるかもしれない。

講演は日本と世界が中心だが、本書はあくまでも国内の政治が中心。

それも自民党と立憲民主党の違いについて分析者としての視点が入る。

先日、読んだ「22世紀の民主主義」と一緒に読むと今の政治の理解がより進むかもしれない。

僕らは本当に政党で政治家を選んでいるのか、

憲法改正が大切なのか、消費税や社会保障が重要なのか、曖昧な面は多い。

だから安定志向に走ってしまう。

もちろん分断はあるだろうが、民主党と共和党のような極端な分断ではない。

本書は2年前の書籍なので、この時と首相は違う。

今とは切り口も少しは変わるだろう。

どんなことでもそうだが、短期の視点と長期の視点が必要だし、

グローバルな視点とローカルな視点も必要。

それに気づけただけでもいいのかな。

まだまだ勉強不足だね。

またまた韓国映画。

そして、またまた名演小劇場。

今年は僕の映画人生においてもレアな一年。

そんな大層なことでもないが・・・。

本作はどこまで話題になっているのだろうか。

よほどの通じゃないと見過ごしてしまう作品だと思う。

僕はたまたま映画.comでチェックしていて、

ソ・イェジの艶めかしい表情が気になってしまっただけのこと。

全体感でいえば韓国人女優に好きなタイプが多いんだろうね。

一生に一度くらいは旅行に行ってみるかな。

家人は行かないだろうから、誰か付き合ってくれないかな・・・。

そんなことを書くと余程韓国好きに思われるかもしれないが、そうではない。

韓流ドラマも観たことはないし、BTSだって知ったのは最近こと。

名前を言える女優さんもチェ・ジウくらい。

ちと古いか・・・。

しかし、今年観た海外作品は韓国映画が多く、どれもハズレがない。

本作もそう。

レビューを読むとこの類の展開は韓国映画のお得意のようだが、

僕は全く先が読めずハラハラしながら100分を過ごした。

まさか、こんな展開になっているとは・・・。

ラスト30分は絶対語ってはいけないといろんなところに書かれている。

ネタバレ禁止なんだね。

僕の場合、最初の10分すらネタバレさせないけど。

解説やあらすじを読むとサスペンス映画と思われるだろう。

確かにその要素はある。

しかし、僕は形を変えた恋愛映画とも感じたし、その真っすぐな生き方に感動も覚えた。

記憶喪失とか未来予測とか映画ではありがちだが、

ありがちでない方向に仕上げているのはさすが。

唯一、ネタバレで話すと、

(ネタバレでもないな・・・)

刑事役のパク・サンウクは岸谷五朗に似ている。

映画を観ながら、そう感じた人は多いはず。

最近、韓国映画のブログを書くと最後に「ガンバレ、日本映画」的な締め方になることが多かった。

それだけ日本映画に危機感を抱いたわけだが、本作であれば十分戦える余地はある。

それは作品のレベルではなく題材として。

本作を観ると、お金を掛けなくても面白い作品はいくらでも作れると思うのだ。

いい意味でアイデアをパクればいいんじゃないかな。

全然負けないと思うし。

ここまで来たなら今年はあと1~2本は韓国映画を観ようか。

次は「奈落のマイホーム」か、「犯罪都市 THE ROUNDUP」か。

その前に観るべき作品も多いけどね。

映画コラムニストは勉強熱心でなければならない。

それはより多くの映画を観ることだけではない。

周辺環境も押さえておく必要があるということ。

それが理由ではないが、最近、時間の許す限りオープンカレッジなるものに出席。

母校の教員によるリレー講座で、OBはありがたいことに無料で受講できる。

僕も大学で教える端くれとして他の先生の授業の進め方にも関心があったし・・・。

やはりいい点は盗まないとね。

今回ブログに繋がるのは「ハリウッドと中国」という講座。

今、ハリウッド映画の中国市場での割合は圧倒的。

ハリウッド映画の興行収入のうち中国が1/4という。

直近はコロナの影響があるものの、

ハリウッドはもはや中国に気を遣い映画を作らなければならない状況。

ダイバーシティの影響も大きいが、

ハリウッドのメジャー作品にはアジア系、中国系俳優の出演も多くなった。

「ノマドランド」のクロエ・ジャオ監督がアカデミー賞を受賞するのも関係なくはない。

そんなことは映画を観ているだけでは気づかない。

もっと勉強しないとね。

と、ようやく冒頭の写真の映画。

「ザ・ランドロマット パナマ文書流出」という2019年の作品。

本作はこの講座を受けるまで全く知らなかった。

一般公開ではなく、Netflixでの配信のため話題性も部分的。

監督はスティーブン・ソダーバーグ、主演はメリル・ストリープで超メジャー。

かなり社会性が強く政財界に対し批判的。

一時期話題になったパナマ文書流出の実態を暴いている。

それだけでも勇気ある制作陣。

制作陣は全世界に対して遠慮はしない。

その中でもNetflixはかなり自由度が高いようだ。

本作には中国の中心的な存在も描かれている。

徹底的に汚職を排除した習近平氏だが、そのあたりのことが・・・。

それが原因かどうか不明だが、本作は中国では観れない。

きっちり統制が図られている。

そんなことを講座で伺ったので、必然的に本作を観ることになった。

どこを向いて映画を製作するか、

その作品がその国にどう受け入れられるか、

グローバルになればなるほどその視点が必要。

映画も社会勉強のひとつ。

とっても参考になりました。

映画の内容にはほとんど触れていない(笑)。

サクッと観れるので、時間のある時にぜひ!

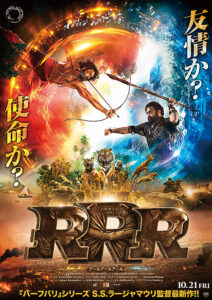

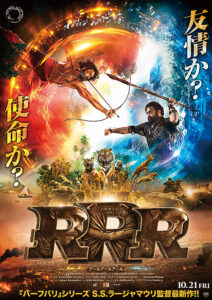

インド映画を侮ってはいけない。

まだまだ日本映画に比べて格下と思っている輩もいるだろう。

僕もその一人と自認しておく。

VFX技術、芸術性、エンターテインメント性において日本映画の方が優れていると・・・。

本作を観て感じた。

素直に謝りたい。

自分にバイアスが掛かり、いかに時代遅れかと・・・。

誠に申し訳ありません。

そりゃあ、今や、経済成長率も比べ物にならないし。

そういえば3年前にも同じようなことがあった。

社外取締役を務める株式会社パフの執行役員が「きっと、うまくいく」を観ていないことを、

ボロカスに言ったのを思い出した。

映画コラムニスト失格だと。

本作を観なかったら、更に輪をかけてボロカスに言われただろう。

正直にいえば、本作を観る予定はなかった。

しかし、映画評論仲間のBush解説員が大絶賛。

他のレビューを読んでもすこぶる評価は高い。

異口同音に3時間の上映時間が気にならないと・・・。

心が揺さぶられ、また、映画コラムニストの意地もあり、観ることにした。

まさに仰るとおり。

評判どおり。

3時間の長さを気にすることなく、手に汗握りながら観てしまった。

単純なストーリーが故に観終わった後の爽快感。

その迫力に圧倒された。

いやいや、凄いぞ、インド映画・・・。

そう言わざるを得ない。

本作の製作費は日本円で97億円。

インド映画史上最大の製作費という。

それを許す製作サイドとS・S・ラージャマウリ監督の勇気には感動。

監督は自分のやりたいことを全て3時間の中に詰め込んだんじゃないのかな。

アクション映画であり、ミュージカル映画であり、男同士の友情を描く青春映画。

様々なジャンルが混ざり合うが、一切の手抜きはない。

ここでこうくるかという展開も含めお見事。

僕はMARVEL作品は観ていないのでスケールの違いは分からないが、きっと負けてはいない。

対抗馬になるはず。

多分・・・。

大英帝国の傍若無人な描き方も無責任に楽しめるし。

それにしてもインド人女優も美しい。

シータ役のアーリアー・バットには惚れ惚れした。

特にエンディングのダンスシーンにはやられてしまった。

映画とは関係ないシーンだが、何度でも観たい。

3時間の上映時間に合わせて予定を立てるのは結構ハード。

一日の計画を左右する贅沢な時間の使い方。

だからこそ贅沢な時間を過ごしてもらいたい。

タイトル「RRR」の理解も含めてね。