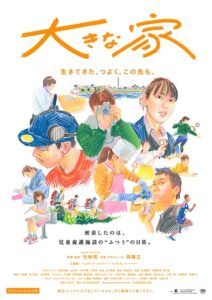

作品のオープニングとエンディングにはこんな「おねがい」が表示される。

「この映画に登場する子どもたちや職員は、これからもそれぞれの人生を歩んでいきます。

SNS等を通じて、出演者個人に対するプライバシーン侵害やネガティブな意見、

各家庭の詮索や勝手な推測、誹謗中傷を発言することはご遠慮ください。

また、近所にお住まいの方は、施設名や地名の言及をお控えください。

どうかご協力をお願いいたします。」

僕が想像するにお金を払って本作を観る方はこの「おねがい」を破るようなことはしない。

一定のモラルを持った方がわざわざ映画館に足を運ぶと思う。

しかし、世間は分からない。

細心の注意を払うべきだとすれば、このテロップは必要だろう。

本作はとある児童養護施設の日常を描くドキュメンタリー。

どんな場所かは容易に想像できる。

7歳から施設を卒業した大学生まで8名の普段の生活を追う。

顔も名前も年齢も明かされる。

特別なことはない。

あくまでも日常。

普通の生活といっていい。

その普通の生活には基準はあるのか。

僕の普通と彼ら彼女らの普通は違う。

客観的に見た場合、どっちが本当の普通かといえばきっと答えは出る。

ただその答えは意味がない。

そんな客観性はどうでもいい。

大切なのは一人一人がどう自分に向き合うか。

どう生きていくか。

世間や社会にどう対処するか。

感じ方はそれぞれですべてが正解。

一人一人の些細な言葉から価値観や葛藤が垣間見える。

繕うことはなく本音。

肯定的にも否定的にも受け取れる。

僕らが勝手にイメージする面がないわけではないが、みんな懸命に生きている。

それで十分だと思う。

大きな事件が起きるわけでもない。

お涙頂戴でもない。

グッとくるシーンはあるけど・・・。

普通に始まり普通に終わる。

人の生活はそんなもの。

その中にドラマがある。

それを知れただけでも本作を観た価値はあるといえよう。

本作はネット配信もDVD化もしないという。

竹林亮監督もそうだが、斎藤工さんもやってくれますね。

「正体」とは横浜流星演じる脱走犯の鏑木慶一が

逃亡先で変装する姿を指しているだけではない。

もちろん鏑木慶一の本当の姿ということもあるが、

刑事役の山田孝之の正体であり、

闇に隠れる警察の正体でもある。

そんなことを感じた。

肯定的に捉えられる「正体」もあれば、否定的に捉えられる「正体」もある。

どんな場合でもいずれ本当の「正体」はバレるものだ。

と作品とは関係ないところから・・・。

藤井道人監督は好きな監督の一人。

今年だけでも「青春18×2 君へと続く道」と「パレード」を鑑賞。

タイプは異なるが、いずれも素晴らしい作品。

今どき幅の広い作品を撮ることのできる珍しい監督じゃないか。

共通するのは人の掘り下げ方。

揺れ動く感情を上手く表現している。

憎しみも悲しみも喜びも切なさもその表情や立ち振舞いでグッとこちらに押し寄せる。

表面的な作品の面白さだけではいい映画にはならない。

人の感情を伝えてこそ心に残る映画になる。

予告編を観る限り鏑木慶一が悪人か善人かは分からない。

正体を隠し逃亡をし続ける中でその人物像が見えてくる。

いつのまにか観る者は感情移入していく。

脱走犯の味方になるのか、警察の味方になるのか一目瞭然。

誰しもが応援するだろう。

僕らはその「正体」を徐々に理解し正しさと向き合うことになる。

ストーリーはある程度想像できる。

そして想像は裏切ることはない。

もしかしたらラストで裏切られるかと心配したが、想像通り終わってくれた。

それがいい。

予測のつかない韓国映画もいいが、自分が予想した展開で映画が終わるのもいい。

ウルッときてしまった。

レビューを読むと映画と原作はかなり異なる。

それも一番肝心なシーンが違う。

原作通りに描かれていたら違う感じ方をしたと思うが、

僕は藤井監督が描いた世界で正解。

この結末でよかった。

ここまで書いたが、ネタバレはしていないよね?

2024年公開された日本映画ではぜひ観て欲しい一本。

藤井作品の常連となった主役横浜流星ははまり役だが、刑事役の山田孝之もよかった。

珍しくまともな人物(笑)。

多分、ツッコミどころはあると思うが、それを気にさせない展開。

楽しませてもらいました。

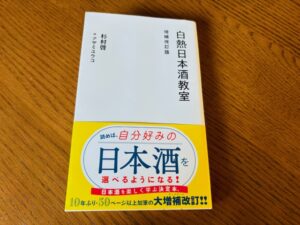

前回ブログに書いた書籍といい本書といい、

もっと仕事に役立つ本を読めよ!という方は多いと思う。

自信を持っていっておきましょう。

これが僕の仕事なんです。

いずれ本業に近くなるかもしれないのです。

というのは大げさだが、真剣に学びたいのは間違いない。

いつでもどこでも僕はマジメに生きている。

本書は書店で新書の棚を眺めていた時に偶然目に入り購入。

日本酒の知識は「dancyu」や「サライ」等の雑誌の特集で読むが限定的。

そしてすぐに忘れてしまう。

飲んだ席で蘊蓄を語ろうとしてもほぼ出てこない。

もう少し理解を深めたいと思っていた時に本書と出会うことができた。

日本酒通の友人からすれば基本的なことかもしれないが、

体系的に学ぶ入門書としては役に立つ。

「あれって、どうだったかな?」と確認したいに手元にあると便利。

まず手元に置くことはないが、読み終えてそんなことを感じた。

最近はほぼ毎日のように日本酒を飲み、

「これはフルーティで飲みやすい」とか

「この辛口は熱燗がいいんじゃないか」なんてそれらしく語るが、

本当にそうかは分からない。

自分でもいい加減なことを喋っていると思う。

しかし、それでいいらしい。

本書にも感じ方はそれぞれだという。

太田和彦先生も純米吟醸を燗で飲みたければ飲めばいいと言われる。

嗜好に正しいも間違いもなく自分が美味しいと思えばそれでいい。

ただ「ラベルに書いてある生酛純米吟醸無濾過生原酒ってどんなお酒?」と聞かれ、

「新鮮でおいしい酒だよ」とざっくりとした答えでは足りない。

酒母を造る時に生酛作りを行い、精米歩合は60%以下で、

炭濾過をせず火入れを行わず加水もしていないお酒だ

ということくらい言えた方がいい。

「生酛」と「山廃」の違いを教えてと言われると、

「あ~、その違いね。また今度ね~」とごまかすかもしれないが、

頭に乳酸菌は浮かぶだろう。

浮かばないか・・・。

本書では日本酒の作り方から自分好みの飲み方まで分かりやすく解説。

10年前に元の書籍が出版され、本書は増補改訂版。

この10年で日本酒は大きく進化したといわれ、

注目度も高くなり、更に美味しい日本酒も開発された。

僕が頻繁に飲むようになったのもこの7~8年の話。

それまでは付き合い程度だったが、次第に銘柄も気になるようになった。

そう、僕も時代と共に進化し、切磋琢磨している。

先月も姫路帰りの新幹線で「香住鶴 山廃純米」を購入。

日々、勉強は続いているんだ。

読んで覚えたこともしばらく経てば忘れる。

継続的に読み返すこともあるだろう。

これからも仕事として学んでいきたいね。

痛快で愉快で面白い作品。

あっという間に2時間が過ぎていった。

ちょうど2時間だけど(笑)。

上田慎一郎監督の「カメラを止めるな!」もそうだが、映画が終わりシーンを振り返るのも楽しみ方。

本作でいえば詐欺師集団が脱税王を騙しお金を奪うストーリー。

と同時に僕らも騙されているといっていい。

いつの間にか詐欺師集団に共感して一緒に騙している気にもなるが、実はそうじゃない。

それは最後の最後で明かされる。

そこから僕は記憶を巻き戻し、あのシーンは映画の中の演技かと疑う。

間違いなく整合性は取れているが、糸が絡み合っているようにも思える。

きっと2度、3度本作を観て、一つ一つ解明するヒマ人もいるだろう。

それだけ巧妙に仕上げられている。

すべてヤツの手のひらで踊らされていたのか・・・。

自分が優れている、自分が勝っていると調子に乗るヤツほどショックは大きい。

だからエグイ話でも爽快感は増すのではないか。

ここまで書いたところで映画を観ていない人は何のことか理解できない。

観た人はきっと納得してくれるはす。

この類の作品はあまり情報を入れず楽しんだ方がいい。

変に内容を知ってしまうと面白さも半減。

裏の裏の裏の裏まで読まないといけないし、無駄な努力が必要。

マジメで直球勝負しかできない僕は絶対、詐欺師にはなれない。

超マジメな内野聖陽演じる公務員熊沢はかなりセンスがあるということ。

詐欺師集団のトップを務めるの岡田将生演じる氷室マコト。

こちらもかなりのハマリ役。

何気に今年の岡田将生は存在感が大きい。

「ゴールド・ボーイ」「ラストマイル」と異なる主役を見事に演じた。

2024年の主演男優賞に値する。

演じ分けるできる二枚目もあまりいないと思う。

躍動した一年といえるのではないか。

プライベートも充実しているようだし・・・。

これまで上田監督はマイナー作品が多かった。

出演する俳優も無名が多く、そんな意味では本作が初めてのメジャー作品。

出演者が楽しそうに演じていると上田作品を希望する俳優も増えると思う。

これから更に期待は高まるね。

若松監督はキョンキョンのことが好きなのか…とくだらないことを考えた。

やたらキョンキョンのアップが多い。

そこには熱い愛が籠っているように思えてならなかった。

彼女は僕と同年の生まれ。

若い頃も今も好きなアイドルだが間もなく59歳。

もうアイドルとは呼ばないか・・・。

さすがに年齢には逆らえない。

アップにすると余計なものまで見えるのは事実。

そのアップが続く。

しかし、有無をいわさず映像が愛に変わる。

そう感じたのは僕だけだろうか。

本作はそこがメインではない。

キョンキョンがキーマンなのは間違いないが、訴えかけたいのは別の世界。

本物を超える贋作。

一体、それはどんな作品なのか。

一枚の絵から消え去った画家の生き様を描くが、その絵に魂が宿る。

ただ僕は正直、よく分からない。

芸術を語る教養がない。

情熱は理解できるが、生き様まで共感するのは難しい。

きっと周りはその才能を理解している。

主役であるモッくんを支える人の姿が証明する。

毎度のことながらなんのこっちゃなので、

軽く説明すると消え去った画家津山竜次がモッくんで昔の彼女がキョンキョン。

キョンキョンの旦那は世界的な画家である田村修三。

それを石坂浩二が演じる。

この関係性が映画にとっては重要。

そこだけ切り取ると愛憎劇と捉えられるがその要素は1mmもない。

葛藤は別の世界。

一枚の贋作から繰り広げられる展開は原作倉本聰ならではの人間模様。

倉本聰ファンは必見かもしれない。

モッくんは刺青師の顔を持つが、そのモデルになるのが菅野恵。

初めて知った女優。

とびきり美人ではないが魅惑的。

妖しげな雰囲気がとてもよかった。

一つだけ違和感に感じたこと。

映画の中でモッくん、石坂浩二、美術館の館長を務める仲村トオルは大学の同級生。

モッくんと仲村トオルは理解できるが、

石坂浩二が同級生なのは普段の活動を知らなくても違和感。

どうみても同級生に見えない。

3人を知らないZ世代が観ても同じことを感じるのでは・・・。

そんな点は勿体ないかな。

モックンが住まいを構えるのは北海道小樽。

歴史的な建物を含め風情を感じる。

35年ぶりに行ってみたい。

会いたい人がいるわけじゃないけどね。

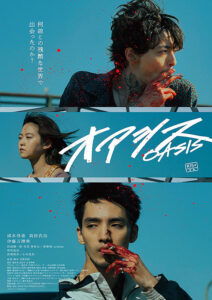

今年は愛知県を舞台にした映画が多い。

本作もそうだが、その中で一番身近に感じた。

愛知県内のいろんな場所でロケは行われているが、多いのは錦三丁目。

いわゆる錦三。

注意深く観ないと見過ごしてしまうが、知っている場所が多いし、

映画を観た当日もその周辺で飲み歩いていた。

酔っ払っているとそうでもないが冷静になるとかなり恐ろしい。

登場する暴力団や犯罪組織が本当にうろちょろしていたら、怖くて逃げ出す。

自分をオーバーラップさせながら観ていたのでリアル感が醸し出された。

冷静に観ると「あの通りからコインランドリーには辿り着かんぞ」とどうでもいいことも。

身近さがあるのかミッドランドスクエアシネマには衣装が展示されていた。

さて本作。

監督の描きたいフレームやカット、セリフ回しがヒシヒシと伝わってきた。

例えは悪いが、自主映画を撮り始めた映画マニアが中身よりも構図ばかり気にする感じ。

作品自体の面白さは当然のこと。

監督の拘りが画として表れていた。

岩屋監督の長編初メガホンというのも納得。

すいません、上から目線で・・・。

本作を簡単に解説すると、

幼なじみの2人が所属する暴力団と犯罪組織での抗争を描く。

人殺しなんて当たり前。

実際、錦三でそんな事件は起きていないが、

(知らないだけかも)

そのエリアで縄張り争いが繰り広げられる。

中心になるのが暴力団側のヒロト(清水尋也)と犯罪組織側の金森(高杉真宙)。

そこに同じ幼なじみの紅花(伊藤万理華)が加わり、とんでもない方向に向かう。

昔、観たことのあるようなストーリー。

ある種の懐かしさを感じながら、目まぐるしい展開に気持ちを合わせる。

3人にとっての「オアシス」ってこんなことか・・・。

今どきの若者はこんなストーリーに共感するのかな。

Z世代研究家として聞いてみたい。

主演の高杉真宙は大河ドラマ「光る君へ」で紫式部の弟役。

軽さの中に優しさがありいい演技だった。

そうそう、今年の大河はこれからの役者が頑張っていたと思う。

彼もそうだが、一条天皇も三条天皇も藤原彰子もとてもよかった。

大河で初めて知った役者だが、これから活躍を楽しみにしたい。

話は逸れたが、時には青春映画と呼ばれるカテゴリーもいい。

最近、韓国映画が多いので迫力不足は感じるが若者の葛藤は上手く表現されていた。

錦三を歩く時は気をつけたいと思うけどね。

いかにも韓国映画らしい作品。

二転三転は当たり前。

騙し騙され、その繰り返し。

登場するのは政治家、ヤクザ、フィクサーという悪い人たち。

韓国映画を頻繁に観ているうちに政治家は悪人扱いになってしまった(笑)。

フィクションと説明はあるが、よくいうファクションに思えてならない。

ファクションとは事実に基づいたフィクションのことね。

舞台は1992年の釜山。

実際にはこんな事件があったのかもしれない。

そう思わせてしまうのが韓国という国の現実。

国会議員を目指す政治家のヘウンはクリーンさをアピールするが、欠片は全くない。

もっと悪党が跋扈するので、それに比べればクリーンかもという程度。

ヤクザと組んで選挙活動を堂々とするわけだから、周りも理解しているはず。

それでも関係なく突き進むパワー。

そこに更に引っ張られる連中が暗躍していく。

タイトルにもある「対外秘」と書かれた資料は重要な役割を示すが、

起きる事件の中では小さく見える。

それだけヤバいことが多い。

いろんな要素をまぜこぜにした展開は飽きることはない。

スリリングに2時間が過ぎていく。

「ああ~、やっぱり最後はここか・・・」というのも韓国映画らしさ。

大きな特徴として見せていくのもいいかもね。

イ・ウォンテ監督作品は先日、Amazonプライムで「悪人伝」を鑑賞。

ヤクザと刑事が組んで悪党を追い詰める作品だが、

ここで刑事役を演じていたのがキム・ムヨル。

先月観た「犯罪都PUNISHMENT」ではヤクザ役。

本作でもヤクザ役なので、すっかり馴染みの俳優になった。

韓国の男優に詳しくなるつもりはないが、ツウになってしまうかも・・・。

フィクサー役のイ・ソンミンも「ソウルの春」で観たばかりだし、

昨年の「復讐の記憶」では主役だった。

韓国映画も一部の人気俳優が重宝される傾向があるのか。

それはさておき今年は10本の韓国映画を映画館で鑑賞。

(ネットを含めれば18本)。

そこそこの数を観た。

ある程度パターンも分かってきた。

それはそれで楽しみ方の一つ。

今年はまだ1ヶ月あるが、あと1~2本、観るのかな。

前作を観たのは20年以上前。

おぼろげな記憶はあるが、詳細は覚えていない。

ラッセル・クロウの勇敢な戦いぶりとストーリーには感動したはず。

24年後に続編が制作された。

当時からそのまま年数が経ったように思える。

前作の25年後が舞台といっても間違いではないだろう。

本作も迫力ある映像と分かりやすい展開で150分はあっという間。

やはり映画は映画館で観るべきだと改めて教えてもくれる。

本作は大ヒットするだろうし、

多くの人が絶賛するから僕がとやかく語る必要もない。

まあ、楽しんでくれたまえ(笑)。

何僕がなにより驚いたのはリドリースコット監督のチカラ。

間もなく87歳(誕生日は11月30日)という高齢にも関わらず、

こんな完成度の高い作品を作り上げる才能。

いくら有能な監督でも高齢になると力は衰える。

晩年に名作を残すことはまずない、と思う。

僕が知る限り。

話題はさらうが、あまり評価されない作品になるケースが多い。

僕は観ていないが、昨年の「ナポレオン」はそうかもしれない。

「あ~、そろそろか・・・」と思った人も多いだろう。

しかし、本作を観るとそんな思いはどこかへ飛ぶ。

今もピークを維持しているのではないか。

年齢分、期待値が下がるかもしれないが、その差があっても十分楽しめる。

古代ローマ帝国もコロシアムでの闘いもバカ皇帝兄弟の描き方も観る者を惹きつける。

普段、娯楽超大作を観る機会は少ないが、

たまには何も考えずに映画に没入するのもいい。

年齢を感じさせない生き方もあるんだ・・・。

そう思った一人がデンゼル・ワシントン。

こんなに若かったかと調べてみると69歳。

こちらも爺さんになる年齢だが、そう感じさせない。

奴隷から大商人に成り上がった男を見事に演じる。

いかにも怪しいがそう感じさせず、でも、やっぱり怪しいという役どころに

観る者はイライラもハラハラもする。

成り上がりらしい描き方を徹底。

なぜ人はいとも簡単に騙されてしまうのか。

ローマ皇帝ってこんなにマヌケなのか。

それも娯楽大作としては筋書き通り。

このシリーズはこれで終わりか?

ローマ帝国の歴史は長い。

次の時代を描く可能性は十分。

25年後、さすがにリドリー・スコットは映画を撮っていないと思うが、

次回作を期待していいかも。

僕も生きていないかもしれないが(笑)。

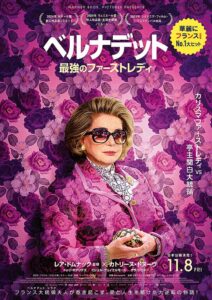

やるな、フランス映画。

映画を観ながらそう感じた。

観終わってからじゃない。

最初の15分でそう感じた。

フランス映画界の奮闘を褒めるべきか、

寛容なフランス政府を褒めるべきか。

それは分からない。

しかし、その臨む姿勢に拍手を送りたい。

本作は冒頭に「事実に基づくフィクションである」と説明される。

普通の映画ならサラっと流れていくが、本作はその説明が再度繰り返される。

その時点で観客は「うむ、何かあるな?」と思う。

事実そうだ。

実在したシラク大統領とベルナデット夫人の大統領就任から退任までを描く。

どこまでが事実でどこまでがフィクションか、遠い国に住む僕は分からない。

本国の人たちは少なからず理解しているかもしれない。

そのやりとりが絶妙でおかしい。

スキャンダルがあったとはいえシラク元大統領は国を支えた優れた政治家。

それが些細な会話や日常的な行動は否定されるように映る。

大真面目に映すのではなく、それをユーモアたっぷりに映す。

フランス人の洒落っ気か。

神経質な人なら政府批判と捉え、上映反対運動をするかもしれない。

幸いシラク元大統領は2019年に死去しているので、とやかく文句を言う人は少ない。

多分。

側近の娘の解釈はどうかは分からないけど。

少なくともベルナテッド側は爽快感を持つ。

登場人物は全て実名。

シラク大統領の後任であるサルコジ氏の描き方なんて、かなり酷い。

本人は健在なはずだが、怒ったりはしないのか。

そのあたりがフランス映画の勇気や力量。

どの視点を中心に描き、周りはどう解釈するかを考える必要はあるだろう。

ただその切り口は素晴らしい。

まず日本映画では考えられない題材。

ここまでえぐってくれたら嬉しいけど。

主演は大女優カトリーヌ・ドヌーブ。

本人とどこまで似ているは分からないが、

ちょっと古めかしいファーストレディはきっとそうだという演技。

脇を固める俳優陣もセンスがいい。

今、ヨーロッパ映画ではフランス作品が一歩先を行くのか。

近年観た作品や本作からフランス映画に魅力を感じる。

今、公開されている別作品も観た方がいいのかな・・・。

タイトルを見て躊躇せず購入。

内容を確認するまでもない。

僕が学ばなきゃいけないことが本書に書かれているような気がした。

著者は太田和彦氏。

著者名が後押しことは間違いない。

僕が憧れる大先輩の一人。

とはいえ、どんな経歴なのかはほとんど知らなかった。

全国の酒場を飲み歩き、あれこれ蘊蓄を語る優しいオジサンという程度。

本業は酒飲み作家ではなくデザイナー。

それも新卒で資生堂に入社されキチンとしたキャリアを築かれている。

立場は違えども僕もそれなりのキチンとしたキャリアじゃないか(笑)。

だからこそ本書を読み終え、更に目指すべき人物だと確信。

一人飲みが似合う作家は多い。

伊集院静や沢木耕太郎も憧れる人物。

ただ伊集院静はカッコよすぎる。

沢木耕太郎は爽やかすぎる。

吉田類はTV番組を見る限りグダグダすぎる。

(失礼ですね・・・)

一番近づけそうなのが太田和彦氏。

適度な緩さだが失礼はない。

少し乱れるが大きくは乱れない。

少しも乱れないのかも・・・。

そんな雰囲気は僕も同じ。

「違うだろ!」という輩がいるかもしれないが、本来の僕を知らないだけ。

これも粋な飲み方だとすれば僕もそんな道を辿りたい。

本書はいろんな雑誌に掲載されたエッセイをまとめたもの。

椎名誠並みに軽いエッセイもあれば、比較的固めのエッセイもある。

「酒場で飲む」「酒を味わう」「旅に出る」「古い映画を見る」

「一人を愉しむ」「私の東京物語」と6つの章に分けられる。

やはり内容を確認せずとも問題なかった。

しかし、太田氏がこれほど映画に詳しいとは思わなかった。

昭和30年代、40年代が中心だが、ここでも酒場を絡めたシーンが多く書かれている。

さすが!

既に閉店した酒場もあるが、今も営業を続ける名店も紹介されている。

全国津々浦々だが、時間とお金の余裕ができたら、一人ぶらりと出掛けたい。

人生を賭けた目標にしよう。

本書の解説は元村有希子氏。

僕と同い年のジャーナリストだが、「サンデーモーニング」のイメージが強い。

すこぶるお堅い方かと思っていたが、そうでもなさそう。

太田氏を師と仰ぎ、伏見の「大甚」にも一緒に来ている。

なんだ、見かけのよらないじゃないか。

還暦まで約2年。

60歳を過ぎたら一人飲みの生活を基本に置こうか。

いい学びになりました。