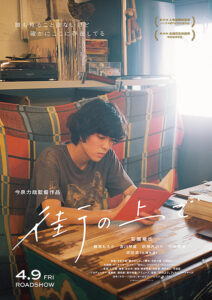

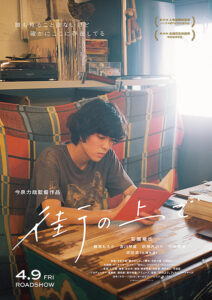

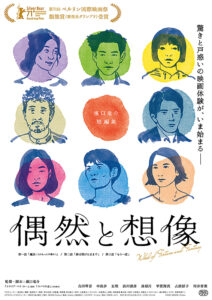

本作に出演している俳優はほとんど知らない。

友情出演の成田凌と大河「鎌倉殿の13人」で殺された新垣結衣の旦那くらい。

彼の名前は出てこないけど、結構いい役だった。

せつないね・・・。

それはさておき、メインとなる俳優陣は活躍しているだろうが、僕は知らない。

ファンからすれば叱られるかもしれないが、

どこにでもいそうな若者としか思えない。

映画の作り方がそうさせるのか、みんな自然。

ごく普通に演じているように感じる。

もしかしたらそれがイマドキなのかもしれない。

上昇志向があるわけでもない。

カッコつけて振舞うわけでもない。

無理に気取る必要もない。

大きな夢だとか野望を抱くことなく、淡々と日常が過ぎていく。

それも半径5kmの世界。

下北沢という街が妙にしっくりくる。

そんな生活で満足なんだろう。

少しの刺激があれば十分生きていける。

僕らのような昭和な世代は、

「もっとガツガツいけよ!」とか

「女の子に家に泊ったんだったら・・・」

と思ってしまうが、大きなお世話。

リア充って、こんなことなのかなと思ってしまう。

こんなことを書くと作品への不満だったり、

若者への批判と捉えられてしまうが、決してそうではない。

なんだか居心地がいい。

そのふんわりした世界観も悪くないなと思ってしまう。

ムリしない生き方が楽でいい。

下北沢に住み、その界隈で飲みたくなる。

そんな生き方にも憧れたり・・・。

どうしてこんなに自然体に感じるのか。

固定でカメラを据えた長回しの撮影がそう思わせる。

見方を変えればNHKの若者を追いかけたドキュメンタリー番組のようだ。

セリフは日常会話だし。

いろんなスタイルが生まれる中でこんな作品が新しいのかもしれない。

そして、これが時代の象徴にもなる。

オタクっぽく思える今泉監督は時代に敏感なのか。

70年代を描く貧乏で時代を否定する若者。

80年代のバブリーでノーテンキな若者。

90年代の未来にもがくリアリスティックな若者。

常に映画は時代の若者を描く。

2020年代、これが象徴なのか。

そんなふうに映画を楽しむのもいい。

このブログを読んで本作を観ようと思っても限界がある。

名古屋で上映しているのはシネマスコーレのみ。

それも来週で終了。

全国的にも少ないと思う。

AmazonプライムでもNetflexでも公開されていない。

僕が観たのも名演小劇場で上映終了前ギリギリ。

しかし、間もなく「ドライブ・マイ・カー」がアカデミー賞優秀作品賞を受賞するから、

本作の再上映が増えるんじゃないかな?

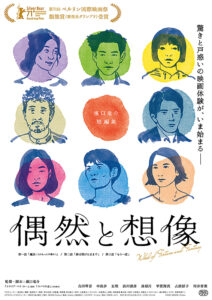

今、最も話題の濱口竜介監督作品。

この1年で一番知名度を上げた映画監督。

僕もミーハー的に本作を観たに過ぎないけどね。

これは勝手な自分の観方だが濱口監督は女性の描き方が上手い。

ちょっとエロティックだったりする。

「ドライブ・マイ・カー」でいえば、奥さん役の霧島れいかさんは神秘的で妙に色っぽい。

三浦透子もあんな役柄なのに魅力的。

本作もそんな要素を最大限に感じさせる。

短編オムニバス3部作で構成されているが、その短編に登場する女性は妙に色っぽく魅力的。

同じような表現が続くな・・・。

ボキャブラリーが乏しいだけか(笑)。

第一話「魔法」の古川琴音さん、玄理さんや

第三話「もう一度」の占部房子さん、河井青葉さんの存在は知っていたが、

第二話「扉は開けたままで」の森郁月さんは映画を観るまで知らなかった。

彼女が一番艶っぽく映画を盛り上げる。

ただセリフを吐いているだけなのに・・・。

ちょっとヤバかった。

それが濱口監督の効果的な演出。

いかん、いかん、映画について何も語っていない。

ストーリーはタイトル通り「偶然と想像」。

偶然の出来事に想像を掻き立てられ、ちょっとした出来事に巻き込んでいく。

決して大きくない日常だが、普通は考えられない。

だからこそ偶然は人に大きな影響を与える。

時に恐ろしいし、時に魅惑的だし、時に存在価値をあぶり出す。

全て偶然が巻き起こす。

結局、人と人はそんなふうに繋がっている。

些細な展開だが、作品に惹き込まれていく。

それも心地よく・・・。

3本の短編で数人にしか登場しない人物はほぼ喋り続けるのみ。

巧みな会話に映画を観る者が巻き込まれる。

これが濱口監督のスタイル?

海外の批評家が評価するのも頷ける。

これからの作品も期待できるんじゃないかな。

濱口監督のこれからの活躍が楽しみになってきた。

もし、朝日新聞のスクープがなければ、リクルートはどうなっていただろうか。

全く別の会社になっていたのかもしれない。

本書で書かれているようにGoogleの立ち位置に立っていた可能性もなくはない。

HR領域の情報発信のスピードも変わっていたのかもしれない。

リクルート事件が起きた時期は名大社も変革期。

僕の入社前後だが環境は大きく変わろうとしていた。

極端な言い方をすれば、

もし、江副氏が逮捕されていなければ僕は名大社の社長になっていなかった。

全然違う仕事をしていたかもしれない。

そんなことを本書を読みながら感じてしまった。

何事も自分事として置き換えて考えることが大切だね。

あっ、どうでもいいか(笑)。

この世紀のスクープで感じたのは妙な正義感は必ずしも経済にとってはプラスではない。

むしろ後退させる要素もある。

僕の目線が正しいかはともかく重箱の隅をつつくことが誰のためになるのか。

そんなふうに思ってしまう。

大きな宝をみすみす失くしてしまった。

それは日本のためなのか・・・。

やはり上から目線になってるかな。すいません・・・。

過去、後学のためにリクルート関連の書籍は結構読んできた。

そこから刺激を受けることも多かった。

江副さんの掲げた「自ら機会を創り出し、機会によって自らを変えよ」。

この言葉も素晴らしいと思う。

自社で使ったことは一度もないが、

(そこはやっぱりね・・・)

この言葉の深さは仕事をしていく上で大切。

使う人を選ぶけど。

本書は江副氏の生涯を追いかけ、その背景としてリクルートが描かれているが、

改めて人、企業の格の違いを見せつけられた。

いかに自分がちっぽけな人物かは痛感するし、大胆な打ち手一つとっても向かう姿勢は異なる。

残念ながら真似することはできない。

全てを敵に回す勇気もない。

だからこそ間違えないのかもしれない。

江副氏が晩節を汚したとは思わないが、どこかで何かが狂う。

それはお金か名誉かコンプレックスか。

野心の強さだけかもしれない。

しかし、どこかで間違う。

そんな成功者は多いように思う。

そう考えるとちっぽけで大して成功していない人間の方がいいのかも・・・。

そんなことを言いたいわけじゃない。

ただ一人の経営者の生き方として学ぶべきは多かった。

課題本だが、おススメの一冊。

いやいや、この3時間は疲れる。

オープニングから独特の緊張感に包まれ、目を離すことができない。

単なるヒーローものなら、そのアクションをお気楽に楽しめばいいが、そうではない。

ハラハラドキドキしていればいいわけじゃないのだ。

いつからバットマンはこっちの路線に向かったのだろうか。

こっちの路線とは社会の闇を描く社会派路線。

僕の勝手な決め事だが、

スパイダーマンは世代を選ばず楽しめる作品、

バットマンはちょっとひねた大人が楽しめる作品、

そんな位置づけ。

この責任は誰にあるのか。

前シリーズを撮ったクリストファー・ノーラン監督のせいじゃないか。

「ダークナイト」も「ダークナイトライジング」も僕の好きな作品。

これに惹かれてバットマンにハマったファンも多いだろう。

そして、その流れを組む本作。

マット・リーブス監督はそこを意識せざるを得ない。

どう対抗する作品を創るか思考をこらさないと・・・。

こうやってリメイクが継続されるのも面白い。

10年ごとなのか・・・。

共通するのは舞台となる架空都市ゴッサムシティとその都市の大富豪ウェイン家。

あと警部補も同じかな・・・。

時代設定は以前のシリーズと異なる。

本作ではスマホやSNSを駆使する。

まさしく現代社会。

デバイスも未来を感じさせるのではなく今どき。

バットマンが時折見せる人間臭さもいい。

ビルの屋上から飛ぶシーンとか・・・。

多くの謎解きがストーリーに盛り込まれているので、

気持ちをすっきりさせるはもう一度観た方がいいかも。

まずはこの3時間を体験することをおススメするけど。

前シリーズ、前々シリーズと姿かたちは同じバットマンだが、ブルース・ウェインはまるで違う。

クリスチャン・ベールは迷っていた。

ロバート・パティンソンは悩んでいる。

マイケル・キートンは忘れた。

それを見比べるだけでも十分価値はある。

そして、どうでもいいことを一つ。

キャットウーマン役のゾーイ・クラビッツって、滝沢カレンに似てない?。

彼女があんなアクションをこなしたら引っ張りだこだろうね。

そんなことも思ったり。

次回作はまたジョーカーか・・・。

数年後にまた観なきゃいけないじゃないか。

かなり楽しみだけど。

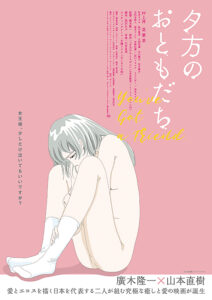

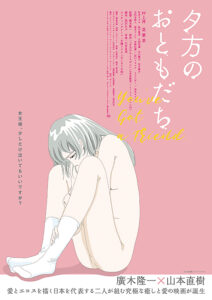

映画コラムニストはどんな作品でも観なきゃいけない。

それがたとえR18であったとしても、話題性や芸術性があれば問題はない。

SMシーンがハードだとしてもそこは敢えて挑む。

これも仕事なんだと自分に言い聞かせて観るのだ。

と、言い訳じみた書き出しになったが、本作はかなり過激な映画。

冒頭シーンから観る者はショックを受ける。

しかし、映画が進めば進むほど純粋なラブストーリーのような気がするし、

屈折した人間関係を表現する社会派ドラマのような気もする。

言っておこう。

エロ映画でも変態映画でもない。

どうにも生きずらい現代社会を違う角度から切り取った作品。

R18が成人映画という解釈はもう古く、大人しか分かりえない世界を描くカテゴリーとすべき。

事実、女性客も多かったし映画館はミリオン座。

世界の佳作を流し続ける映画館だ。

「ドライブ・マイ・カー」だって最初はここしか上映してなかったんだぞ。

と映画館を味方につけて自分を正当化する。

ただし、ここで映画を深くは語らない。

どうしても墓穴を掘りそうだし、危うい表現も溢れてしまいそうだから・・・。

僕は原作も作者の存在も知らない。

その分野では有名な作家だが、僕は本作で初めて知った。

廣木隆一監督作品なら面白いかも・・・と思ったのが理由だろうか。

廣木監督が描く真っ当でない恋愛ドラマに魅力を感じるのだ。

ピンク映画出身なのも下積み感があっていい。

5年前の「彼女の人生は間違いじゃない」はよかった。

この作品で瀧内公美さんの笑顔にやられた。

今やキネマ旬報主演女優賞を獲得する演技派。

昨年の「由宇子の天秤」も素晴らしかった。

横道に逸れたが廣木監督の「ヴァイブレータ」の男女の描き方も苦しくてよかった。

同時期に「ノイズ」が公開されているので、売れっ子監督の一人。

「ノイズ」は観てないけどね。

普通の人ならそっちを選ぶと思うが・・・。

それは僕が少なからずM的要素があるということ。

一般的に会社経営者はM的だと言われるけどね。

ここでも言い訳をしておこう。

本作のヒロイン、いや女王様の菜葉菜さんもキュートだった。

未だに苗字と名前の区別がつかない。

全部苗字かもしれないし、名前だけかもしれない。

どうなんでしょうか?

誰か教えてつかあさい。

今年はなんだかマイナーな日本映画ばかり観ている。

そろそろメジャーな日本映画を押さえたいが、何がいいんだろう。

琴線に触れる作品はないだろうか。

宮本が友達だったら超面倒くさいヤツと思うだろう。

うざいヤツと思いながらも仕方なく付き合うだろう。

頻繁に周りに迷惑を掛けるが憎めない。

金を貸してくれと言われれば、何も言わず貸してしまう。

宮本はそんなヤツ。

暑苦しくて仕方ないが嫌いにはなれない。

巻き込まれるのを拒みながらも巻き込まれてしまうような気がする。

それも自ら望んで・・・。

映画の宮本に僕らはなんやかんやで共感してしまう。

感情的で一方的でナルシストで自分勝手な正義感に僕らは共感する。

それは自分でできなさそうなことを真剣にやってしまうから。

それは難しいことにチャレンジするのではない。

ちょっとしたことにムキになり立ち向かうだけ。

それにはくだらない勇気と呆れる正義感が必要。

それを宮本は持っている。

分かり易くいえば、彼女を寝取られた僕が

ラグビー日本代表の稲垣選手にケンカを売るようなもの。

絶対、勝てるわけがない。

コテンパンにやられるのは分かっている。

予測できる結果はどうでもよく、

とにかく勝つことを信じて稲垣選手にぶつかっていく。

どんな状況でも僕は絶対にやらないが、

とことんやればほんの少しは可能性が生まれるかもしれない。

本作はそんな成り立ち。

宮本を演じるのは池松壮亮。

彼の真正面から向かう演技が素晴らしい。

実際に前歯を失くしてもいいと本作に臨んだようだ。

その相方は蒼井優演じる靖子。

彼女も感情丸出しで宮本にぶつかる。

そして、「宮本ーーー!」と叫び続ける。

男女が出会って結婚し子供を産むまでの単純な話だが、

どうしてこんなに面白くなるのか。

その熱量に圧倒される。

本作はAmazonプライムのウオッチリストにずっと入っていたが、

最近になりようやく観ることができた。

真利子哲也監督、なかなか、やるな。

前作「ディストラクション・ベイビーズ」も横暴な男が殴り合うだけの映画だったが、

メチャ面白かった。

シンプルな物語をすこぶる面白く魅せる演出はこれからも楽しみ。

いやいや、期待以上に楽しめた映画だった。

映画「ハウス・オブ・グッチ」はファミリービジネスを学ぶ者としていい学びとなった。

何かのネタになると思いグッチ家のジェノグラム(家系図)も作ってみた。

そのタイミングでFBアドバイザー仲間と映画をテーマにした勉強会も開催された。

ここは映画コラムニストとしても参加しなきゃいけない。

適当に作成したジェノグラムを発表する機会も頂いた。

中途半端な知識では却って恥をかくと思い、原作を読むことに・・・。

それが本書を読んだ理由。

結果的に上巻しか勉強会当日に間に合わなかったが、ジェノグラムの完成度は少し上がった。

まあ、それもいいキッカケ。

実際、上下巻を読んで映画と比較すると異なる点は多い。

それは当然のこと。

映画はレディ・ガガ演じる元妻パトリツィアを中心にスキャンダラスに描かれている。

グッチ家とは何ぞや?を問うてはいるがエンターテイメント性に満ちた作品。

これはこれで面白い。

原作を基に制作される映画の場合、よく議論の対象になる。

原作の方がデキがいいとか、映画が原作を上回ったとか・・・。

本作もそんな対象にならないとも限らないが、そこはあまり大切ではない。

ある部分を切り取ったのが映画。

原作は必ずしもパトリツィアが主役ではない。

三代目マウリツィオ・グッチがあくまでも中心で、殺害事件もある部分に過ぎない。

殺害に至るまでの異常な世界も見ものだが、

親族内のドロドロとした関係性やその後の経営権争いが読みごたえがある。

名門企業はどうすれば没落し、またどうすれば復活するのか。

池井戸氏のビジネス小説なら無責任に面白がればいいが、

真実を描いた世界だとこちら向かう迫力も異なる。

読むべきはノンフィクションか・・・。

本書は2004年に発行されているが、昨年発行された新版は新たなあとがきが加えられている。

直近のグッチの動向も描かれ面白い。

そして、映画の主役パトリツィアの近況も・・・。

どうやら映画で描かれている自分の姿には不満のようだ。

そもそも自分へ挨拶に来ないことも、一銭の支払いのないことも不満。

それも彼女らしいのかな。

映画と比べながら読むとより楽しめるのではないだろうか。

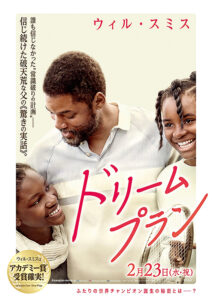

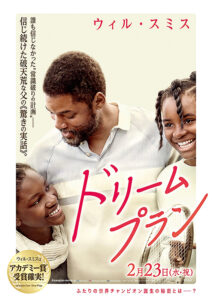

原題は「King Richard」。

主役ウィル・スミス演じる父親の名前。

僕はこのままのタイトルの方がいいが、それでは日本でのヒットは望めない。

社会派ドラマっぽくなってしまう。

明るい未来を匂わせる邦題の方がしっくりくるかもね。

「夢への計画」だとちょっと甘ったるいし・・・。

そう考えると映画のタイトルは難しい。

そんなことはどうでもいい。

本作は実話を基に制作。

もちろん実話通りでなく過度な演出もあるだろうが、より感動を生むのは真実のドラマ。

実際にこんな事実があっただけでドラマとしては成功。

それも歴史上の人物ではなく、ヴィーナス&セリーナ・ウィリアムズ姉妹という

誰しもがイメージできるテニスプレーヤーだからなおさら。

僕は派手でワガママなテニスプレーヤーだと思っていたが失礼な話。

大坂なおみとの試合を見ちゃうとそう思っちゃうよね。

申し訳ありませんでした。

人を上辺で判断してはいけません。

この姉妹のお父さんであるリチャードは夢の実現に向けて筋の通った生き方を貫く。

その信念と行動力には感動し凄いと思うが、全て共感するかは別。

冷静に受け止めればかなり危険。

時に軋轢を生む。

無償でコーチしてくれた一流コーチをクビにしたり、

自分たちに都合のいい条件を強引に進めていったり。

それくらいの気持ちがないと目指す世界に辿り着けないのだろうが、リスクも大きい。

結果としてアメリカンドリームを引き寄せたが、これが万が一上手くいかなければ・・・。

アメリカにはそんな人たちがごまんといるかもしれないね。

その覚悟にはあっぱれだけど。

そうそう、本作も昨日に続き本年のアカデミー作品賞候補のひとつ。

またも「ドライブ・マイ・カー」のライバルを観てしまった。

本作は誰が観ても心温まる秀作。

それもハンディを克服する家族愛を前向きに描く。

「ドライブ・マイ・カー」のように暗くはない。

いかん、これは新たな強敵が現れたぞ。

「ドライブ・マイ・カー」が受賞した時に反発を抑える意味でも、

本作の日本でのヒットは不可欠。

何だか変なブログになってしまったが、

時間のある方は観てもらいたい。

驚くことにまたしても本年アカデミー賞ノミネート作品。

今までさほど興味を示す賞でもなかったが、

「ドライブ・マイ・カー」がノミネートされたことで他の作品も気になった。

これも相乗効果。

これから地味であまりヒットしなさそうなノミネート作を観させるなら、

候補作に日本映画をぶつけるのが一番。

隣の作品と比較したくなる弱い人間をカモにすべきだね。

いいカモになりました(笑)。

本作はその中でも最も多い11部門にノミネートされている。

もしかしたら独占してしまうかも・・・。

それを劇場だけでなくNetflixで既に観れるわけだから、映画が置かれる環境も変わった。

先日までインターンシップに参加した学生はこんなことを言っていた。

「TVは見ずに、Netflixばかり見てます」

もうそんな時代。

これまで当たり前と思っていた映画の在り方も変わっていくんだろうね。

これも勉強だな・・・。

本作の舞台は1920年のアメリカ・モンタナ州。

日本だと大正9年。

その頃の日本の田舎とアメリカの田舎はスケールも含め何かも違う。

そんなどうでもいい事を思い浮かべならら観るのも面白い。

今から100年前はアメリカも閉鎖的。

男は男らしく、女は女らしく、そんな時代。

ダイバーシティという言葉は存在するだろうが使われ方は異なる。

主人公フィルも今の時代だったら人の扱い方や態度は180度違うだろう。

家庭内における人間関係は普遍でどんな時代でも問題を抱える。

感情的に動く限り仕方がない。

しかし、常識が変われば感情面のコントロールも変化する。

そうなるとこの兄弟の関係、義兄と嫁の関係。甥の関係は全く違うものになる。

ミステリアスな人間ドラマは1920年代だったからこそ深く描ける。

大草原やそびえ立つ山々が神々しい存在にもなり・・・。

ここまで書いたところでどんな作品かは1mmも理解できないと思う。

この類の作品は事前情報ができるだけない方がいい。

どんな映画か分からないし、映画コラムニストのブログも理解不能。

でもノミネート作品だから、観た方がいいかも・・・。

そんな状態でOK。

こんな映画が作品賞を受賞するような気もするが、

ここはやはり「ドライブ・マイ・カー」で。

う~~んと唸る映画であるのは間違いなかった。

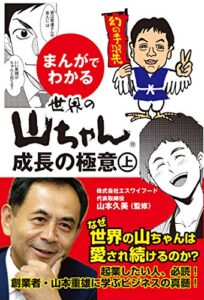

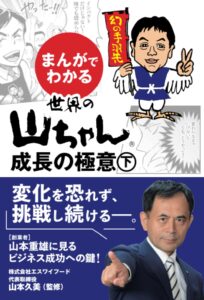

ちなみに僕も山ちゃんです・・・。

そんなこと、どうでもいいですね。

たまには名古屋名物のサクセスストーリーも読んでおこう。

本書は2016年に急逝された山本重雄会長の経営哲学をマンガを交えながら描いている。

「山ちゃん」の最初のオープンが1981年なので、もう40年以上。

僕が大学時代から有名で安く飲ませてくれた。

当時は手羽先だけでなく、浜乙女のお茶づけやボンカレーなんていうメニューもあった。

20代後半の頃、積極的に店舗を展開していたので、人材が必要だろうと飛び込みで営業もした。

人事担当は当時社長の山本重雄氏。

仕事は頂けなかったが、とても親切な対応だったのは記憶にある。

後日、手羽先無料券付のお礼のハガキも頂いた。

飛び込み営業の若造にそんな対応をしてくれるんだと不思議に思いながらも、丁寧さに感心した。

その頃、女子大小路に山ちゃんのBARもあった。

会社帰りに寄ると山本社長が接客をしており驚いた。

ちょうど飛び込み営業した後だったので、余計に驚いた。

至って普通な対応をしてもらった。

本書を読んで、それが山本会長の人間像なんだと改めて感じた。

僕が経営者になってからも何度かご挨拶をする機会を頂いた。

本当に挨拶程度なので、ご記憶もなかったとは思う。

また、講演会に参加した時にマジックショーも見せてくれた。

確かにそんなに愛想のいい方でも饒舌な方でもない。

しかし、実直な人間性はしっかりと伝わった。

本書ではそれがオーバーラップするかのようにオープンから

逝去されるまでの山ちゃん人生が分かりやすく描かれている。

いいと思ったこと即取り入れる。

人としての常識や分別を大切にする。

最大限に人間関係を重んじる。

当たり前のことを当たり前にコツコツと徹底する。

簡単そうで簡単でない。

当然、社員さんからの人望も厚かった。

その姿は今の「世界の山ちゃん」にも脈々と引き継がれている。

そんな会社が身近にあるのは誇らしい。

山本会長が急逝され、会社を継いだのは本書の監修もされている山本久美氏。

会長夫人にあたるが、これまで会社経営には携わっていない。

全くの未経験。

覚悟を持って、急きょ、代表に就任された。

その決断は想像しがたい。

M&Aの話や甘い誘いも多かったようだ。

それを断り、その後も会社を順調に成長させた。

今はコロナの影響を受けるが、時間の問題で心配はないだろう。

その山本久美代表を今年開催する「名古屋ファミリービジネス研究会」で招くことになった。

講演依頼にあたり、失礼のないように予習をさせてもらった本書だが、

シンプルに面白かったし勉強になった。

いやいや、今年の「名古屋ファミリービジネス研究会」もとても楽しみ。

詳細は改めて告知するので、しばらく待ってほしい。

まずは本書を読んで「世界の山ちゃん」を学んでおくべきだね。

「名大社の山ちゃん」じゃなくてね。