1961年に公開された前作を観たのはいつだろうか。

大学時代、どこかの劇場のリバイバル上映を観たんじゃないかな。

当時の記憶はほとんどない。

「トゥナイ~、トゥナイ~ト」という曲くらい。

かつての名作を観なきゃという映画ファンとしての使命感だけ。

ミュージカル映画にさほど興味もなかった。

初回上映の約30年後にリバイバルを観て、その約30年後に再映画化を観る。

単なる偶然だが、そんな視点を持つと味わい方も違う。

ミュージカル映画の魅力も少しは分かる。

60年の間に世の中は大きく変わったが、

映画の描く世界は基本的に変わっていない。

最新の映像技術とスピルバーグという20世紀を代表する映画監督が撮っただけのこと。

そこに深い意味があるかは知らないが、

アカデミー賞のノミネート作品であることが何らかのメッセージを発している気もする。

一番いいのは1961年の作品と本作を一緒に並べて観ること。

前作152分、本作157分の上映時間なので、ほぼ同じ流れになる。

そこで人物の描き方を含め違いが出る。

それが時代を反映していたりして・・・。

と、どうでもいいことばかり書いてしまった。

当初、本作を観る予定はなかった。

話題になっていたが、「何を今さら」と思ったのが正直な想い。

しかし、映画仲間の評価があまりにも高いので、映画コラムニストの血が騒いだ(笑)。

その映画仲間は前作との違うも明確にしていた。

いやあ~、さすが!

ストーリーは至ってシンプル。

難しい話は一切ない。

禁断の恋を描いたはかないラブストーリー。

それだけでは到底映画の魅力にはならない。

時代を象徴する街の背景、華やかな衣装、そして魅了するダンスと歌。

ミュージカルをあまり見ることのない僕もそのスケールには体が踊る。

実際に映画館で踊ることはないが、そんな気分にもなる。

そして、やっぱりウルッとくる。

恋愛に冷めた50代半ばのオッサンもお互いの想いに心が引っ張られるのだ。

そんな盛りだくさん状態に観た者は感動するのだろう。

なぜ、今の時代にリメイクなのかは分からないけど。

昔もいろいろあったけど、今みたいに複雑ではなく分かりやすい時代だったのかもね。

余計な駆け引きも要らない時代が幸せなのかもしれない。

今年のアカデミー賞はどの作品が受賞するだろうか。

珍しく5作品も観ている。

「ドライブ・マイ・カー」

「コーダ あいのうた」

「ドント・ルック・アップ」

「パワー・オブ・ザ・ドッグ」(今度アップします)

ジャンルは異なるので比較しようがないが、

やはり今年は「ドライブ・マイ・カー」に取ってもらいたいね。

1月に開催されたFBAAのオンラインセミナーに参加し、講演者であり著者である竹林氏を知った。

その時は「企業の生き残り戦略~100年続く事業づくりの秘訣~」というタイトルに惹かれただけ。

その講演がすこぶる面白く、終了後、おもわず本書をkindleで購入してしまった。

本書に書かれていることは講演内容と近い。

振り返りと共に頭の中に入れるべきポイントが明確になった。

竹林氏は起業家でもなければ講師業を生業にしているわけではない。

作家が本職でもない。

京都の本社を構えるオムロンの社員であり大学の客員教授。

社員とはいえ、いくつかの事業会社を任された社長経験者。

それも不採算事業の立て直しであったり、

新規事業開発であったりと茨の道を歩まれている。

本書ではそんな経験を通して感じ取られてきた内容が披露されている。

講演は京都弁丸出しの話し方。

本書を読んでも、そんな感覚で受けて止めてしまう。

これも一つのテクニックかな?

なんとなくリズミカルに読めてしまった。

著者の生き方、考え方はオムロンという企業の理念に上手く染まっている。

会社としては理想的な人物像になるのだろう。

それがタイトルにもある「イノベーション」。

僕はオムロンという会社の表面しか知らなかった。

今も表面しか知らないが、世界初、日本初の技術を数多く有していることを理解。

それも社会的課題を解決するという理念に基づきイノベーションを起こし続ける。

歴史ある京都発で行うことに大きな価値を見出すこともできる。

オムロンの魅力も存分に感じた。

京都に住む大学生の息子にも教えたい。

インターンシップへの参加も勧めたい。

やっているのかな・・・。

イノベーションは「秘密結社」から生まれるとか、

「わらしべ長者」を科学するも面白かったが、

僕が唸ってしまったのは「起承転結」のこと。

イノベーションを起こすには「起承転結」として人材を4つのタイプに分類するという。

その適材適所で活躍することが必要不可欠。

詳しくは本書を読んでもらいたいが、

クリエーションを担う「起承」型人材と、

オペレーションを回す「転結」型人材がいて、イノベーションは成立する。

な~るほど。

めちゃ納得してしまった。

僕はどちらかといえば「承」タイプかな?(笑)。

他にも能力の分類があったり・・・。

ファミリービジネス向けのセミナーがご縁だったが、

それ以外にも多くの場で参考になるのでは。

人材育成の考え方にも十分あてはまるだろうし。

いい勉強になりました。

ありがとうございました。

物事はタイミングである。

映画を選ぶのもタイミングだったり・・・。

本作は休日の予定の合間にうまい具合に合致したので観ることができた。

全くのノーマーク作品。

タイミングが合わなければ観ることはなかった。

そんな意味ではそのタイミングに感謝。

映画としても楽しめたし、何より日本酒の勉強にもなった。

本作の事前知識としては広島の酒造りの映画というくらい。

詳細は知らなかった。

ただ酒造りがテーマなのに惹かれたのは事実。

最近、やたら日本酒ばかり飲んでるので、親和性もあった。

どんな親和性というんだ(笑)。

本作の捉え方はいくつかあると思う。

オール広島ロケで広島の地場産業を盛り上げる。

先祖代々続く酒蔵を守るファミリービジネスの重要性。

日本で初めて吟醸酒を作った三浦仙三郎氏の歴史。

観る人によってオススメポイント点は異なるが、日本酒好きには魅力的に映るはず。

明治時代であれ、令和の時代であれ、

映画の舞台は平成かな、酒造りに賭ける想いは真剣そのもの。

人が喜ぶお酒を日夜努力し丹精込めて作る姿は美しい。

三浦仙三郎氏の尽力で広島が日本有数の酒造りの街になったのは間違いない。

賀茂鶴など広島のお酒にちょくちょくお世話にもなっているが、

こんな背景があるとは知らなかった。

映画は多くを教えてくれる。

広島の酒蔵巡りもしたくなった。

そして、大いに感じたこと。

バカみたいに日本酒をクイクイ飲んでるだけじゃダメ。

家飲みイエ~イと浅はかなブログをアップしているだけではダメ。

もっとゆっくり味わい作り手に感謝しながら飲まないと・・・。

主役は比嘉愛未さん。

僕は美しいだけの女優と思っていたが、それは大変失礼なこと。

間違いなく美しいが、それだけではない。

養女でありながら家業を継ぐ後継者の決意を上手く演じている。

本作はそれほど話題作ではない。

全国一斉ロードショーでなく、

広島から先行し順次各地域で公開されていくようだ。

きっとこれもタイミング。

それが合えば観てもらいたい。

日本酒に乾杯!

個人の趣味趣向であれば選ぶことのない一冊。

しかし、読み終えて感じたことは、

他人の薦める書籍を文句も言わず認める姿勢の大切さ。

おかげで自分では広げようのない世界を知ることができた。

そして、面白かった。

ここは素直に感謝しておこう。

著者は音楽評論家。

いろんな世代の音楽の書籍で発行している。

もちろん僕は初めてで、存在すら知らなかった。

著者の造詣の深さは十分理解できた。

本書が発刊されたのは2010年。

加藤和彦氏が逝去された記念に発刊されたといっていい。

ここで紹介されているのは1960年代から2000年代の音楽シーン。

当時、流行った曲や人気のあったミュージシャンを時代背景と共に紹介。

僕がドンピシャなのは70年代後半から90年代初め。

90年代後半や2000年代も分からなくはないが、ドンピシャではない。

時代をなぞっているに過ぎない。

TVや車で聞いただけ。

CDも持っていない。

それが80年代となると勝手が違う。

そこで流れる音楽と共に当時付き合っていた彼女のことや

スキーや飲み会のことまでセットで思い出すことができる。

もう35年以上前だが、そんなに昔に感じないのは不思議。

音楽的成長が停止しているだけだが、

もっとも身近に感じていた時代。

もっと遡れば70年代後半。

小学生高学年の時に「ザ・ベストテン」を夢中になって見ていた。

久米宏さんに憧れ、卒業文集に書いた将来の夢はアナウンサーだった。

原田真二も世良公則も八神純子もサザンオールスターズもこの番組で知った。

TVに出なかった松山千春をカッコいいと思ったのもこの時。

そんな懐かしさを感じながら読んだが、

僕が特に関心を持ったのは時代の流れ。

音楽シーンとその時代とは密接な関係があり、

当時の社会現象やテクノロジー、流行を反映している。

ただギターを弾き、フォークソングを歌ってるわけじゃないんだ・・・。

「若者の三種の神器」がテクノポップ、ソニーのウォークマン、電卓なんて初めて知った。

デジタル世代というのは今のZ世代と思っていたが、

80年代の僕らが「デジタル世代」と呼ばれていたんだ。

同じデジタルでも随分違うね。

レコードからCDになり、レコードが廃れ、

CDからダウンロードになり、CDが廃れ、レコードが復活。

当たり前の世界も視点を変えると新しい発見があったり。

CDが一番儲かるのかなあ~。

最近の音楽は疎いしカラオケも全然行かなくなったので、

日本の音楽が縁遠い世界になりつつある。

風呂や車の中で鼻歌を歌うくらいしか、口ずさむこともない。

それで年取っちゃうのかな。

気を付けないと・・・。

まとまらないブログになってしまったが、

一つ一つを思い出し、口ずさみたくなってきた。

う、ふ、ふ、ふとかね。

今年初めて観た日本映画。

かなり遅い。

このペースでは「私の中の2022年日本映画ベストテン」をアップすることができない。

ちょっと急がなきゃ・・・。

「私の中の2021年日本映画ベストテン」はなかなかいい出来だった(笑)。

本作がドラマ作品だったことは映画を観終えた後、初めて知った。

ちと情報入手が遅い・・・。

そして、保護司が無給であることも初めて知った。

ちと知識が足りない・・・。

保護司というのは犯罪を犯した人の立ち直りを地域の中で支える民間ボランティア。

非常勤の国家公務員。

想像するに癖の強い人もいるだろうからかなりキツイ仕事。

使命感がないとできない。

有村架純演じる保護司阿川佳代はコンビニのバイトでお金を稼ぐ。

それも保護司の仕事を最大限優先しながら。

この仕事をこなすには周りのサポートがないとまずできない。

佳代にひたむきな仕事ぶりに周りは最大限協力するが、

なぜそこまでひたむきなのかは誰も知らない。

映画を追いながら解き明かされていく。

それぞれ辛い人生を背負っているとしか言いようがない。

佳代の相手役となる森田剛演じる工藤誠も辛い人生を背負っている。

僕はなぜか昨年観た「護られなかった者たちへ」を思い出してしまった。

シチュエーションは異なるが人の描き方が似ているような気がして・・・。

本作も含め家庭環境を描く作品は多い。

そんな作品を観るといつも思うことがある。

親も子も育てる環境がいかに大事であるかと。

本作のように母親が父親に殺されるケースはレアだが、

虐待とかいじめとか貧困とか育つ環境が与える影響は大きい。

育てられる側のその後の人生を左右する。

それゆえ親の責任は重い。

映画というよりは頻繁に起きる巷の事件で親の無責任さを痛烈に感じるが、

どこまでいってもなくなることはない。

そして不幸は連鎖する。

少なくない確率において断ち切ることができない。

それをなんとか更生させようとするのが保護司。

僕は自分の周りは何とかできても、赤の他人を何とかする自信はない。

それに立ち向かう、いや、寄り添う佳代には感動を覚える。

有村架純だから尚更感動を覚える。

彼女がいいのは真面目で真っすぐだが、情に流される。

真正面からぶつかるが、結構弱い。

その人間らしさに共感する。

誰しも決して強くはない。

犯罪を犯す者も人としては弱くて脆い。

もっと手を差し伸べるべきだろうが、僕らは前科者というレッテルで人を判断する。

なんだろう。

本作は虐待する親も、レッテルを貼り差別する人も観るべき。

「は~い、わたしで~す!」

と手を挙げる人はいないが、少しでも見方が変わればいい。

重いが重すぎないのが本作の魅力。

明日への希望も見出せる。

有村架純が醸し出す雰囲気もあるんだろうね。

僕は鑑賞後、無性に牛丼が食べたくなり、吉野家に行ってしまった。

分かる人には分かるかな。

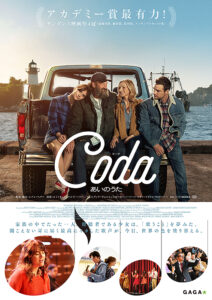

どこかの大統領が絶賛していたので、それに乗じて観ることにした作品。

その絶賛は間違いではなく確かなもの。

なんだか途中からずっと気持ちを持っていかれたような映画だった。

ただ歌っているシーンなのにグッとくるのは何故か?

歌声の素晴らしさもあるとは思うがそれだけではない。

いい曲を聴く機会はいくらでもある。

しかし、それで涙が出ることはない。

その背景や表情が気持ちを高ぶらせ、僕はウルウルしてしまったのか。

自分でも理由は不明だが、体が勝手に反応したとしたいいようがない。

ここまでの内容だとミュージカル映画と誤解する人もいるがまるで違う。

家族の中で唯一健常者の家庭を描いたホームドラマ。

主人公である女子高生ルビー以外、家族はろうあ者。

ルビーは家の中では手話で会話。

外では家族の通訳も務める。

それがコンプレックスにもなり、自分に自信が持てない。

家の中で歌の練習をしようが誰も分からない。

上手いかどうかも家族は判断できず、本人も理解する術がない。

友達には恥ずかしくて聴かせられない。

音楽教師と出会い、ルビーは才能を見出されるが家族は信じようとしない。

それは不思議でもなんでもなく、家族にとっては普通のこと。

そんな流れで物語は進む。

いつもは一切ストーリーを明かさないブログだが、

今回はある程度ネタバレさせないと映画の魅力が伝わらない。

まだまだ能力不足なのかな・・・。

そんなルビーの葛藤する姿がとてつもなく愛らしい。

夢を追いたい気持ち、

夢を諦めざるを得ない気持ち、

周りに翻弄されながらもがく彼女に僕は手を指し伸ばしたくなる。

「大丈夫だ!。行け!」

と声を掛けたくなる。

そんな映画。

貧乏でハンディを背負う一家だがそこに悲壮感はない。

手話では抜群に饒舌で、幸せな家族像を描いている。

しかし、娘が生まれた時の母親の気持ちは本音なんだろう。

僕はてっきり反対のことを言うと思ったが、それはむしろ演出感ありすぎ。

自然に正直に向き合う姿がとても暖かく、一つの歌が感動を生む。

家族は聞こえなくたって、全て理解できるのだ。

あんな音のない世界で感動したのは初めてかもしれない。

誰かみたいに絶賛状態になってしまったが、たまには心温まる映画もいい。

いかん、今年は海外映画ばかりだ。

邦画ファンの映画コラムニストなのに・・・。

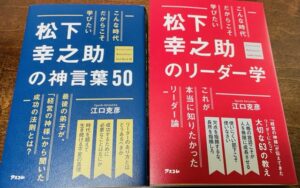

著者の江口先生から頂いた2冊。

江口先生は松下幸之助翁の書籍を多数出版。

僕も全てではないが、ここ最近出版された書籍は大体は読み勉強させてもらっている。

その割には身になってないじゃないか!

というお叱りの言葉はここでは一旦置いておく。

仮に身になっていたとしても完璧はない。

常に何かは足りない。

理解し実践したとしても永続的でなければ意味がない。

何度も何度も読み直し、体内に入れなければならない。

それでも悲しいかな忘れてしまう。

どんな書籍でもそうだが、江口先生も幸之助翁も特別なことは言っていない。

原理原則。

経営の原理原則であり、リーダーの原理原則。

特段難しいことが書かれているわけではない。

しかし、それができないのも人間。

リーダー的なポジションをもらい20年以上経過する。

経営者になって10年以上経過する。

それは今も続いているので、一般的には成功者と思われるかもしれない。

仮にそう思われたしても一瞬に過ぎず、そのほとんどは反省を繰り返すばかり。

何度も何度も同じことを言われ、何度も何度も叱責を受ける。

きっと生きている間はずっとそうなんだろう。

それはリーダーや経営者を辞めても同じ。

生涯人として大切にしなければならない。

もう幸之助翁が亡くなられ33年。

書かれている内容は半世紀以上前に語られたこと。

それでも新たに書籍が出版されるには意味がある。

その経営哲学は変わらない。

不変のテーマ。

いつ読んでも何ら色褪せることはない。

「松下幸之助の神言葉50」には午前10時から午後5時までに語った言葉が書かれている。

ご本人の語り口調にテーマを載せてそのまま掲載しているといっていい。

それを50の項目に分けている。

「松下幸之助のリーダー学」はリーダーに必要な要素を13項目に分け63の教えを説いている。

この2冊とも知った内容ではある。

いずれも以前に学んだこと。

しかし、改めて気づかされる。

その時々の自分の置かれた環境で、同じ言葉でもその捉え方は微妙に異なる。

だからこそ同じ話を何度も何度もしなきゃいけないのだろう。

松下幸之助翁初心者、江口克彦先生初心者にはここから始めてもいいのかもしれない。

そして、心を許して遊ぶことなく、日々実践していかなきゃね。

はい、僕のことですが・・・。

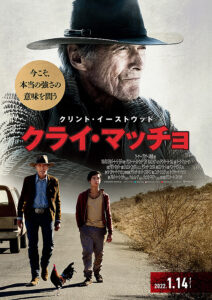

もうそろそろかもしれない。

正直そんなことを感じた。

それは何か。

クリントイーストウッド監督が制作する映画のこと。

御年91歳。

その年齢で作品を撮ることも凄いが、普通に出演してしまうことも凄い。

それも派手なアクションもあって・・・。

派手ではないが小さなアクションも年齢を感じさせない。

いや、違うな。

年齢は感じさせるが、その動きはいつまでもクリントイーストウッド。

その存在感は変わらない。

僕らが求めていることにいつも応えてくれる。

しかし、その応え方は年齢や経験と共に変化する。

僕は本作を観て、クリントイーストウッドが優しくなったと感じた。

これまでのような強烈なインパクトやメッセージを感じることはない。

それは力を抑えているというよりはあえてそうしているように感じる。

自分と世間に過去の作品にも赦しを与える感覚。

自分へのオマージュではなく、彼の作品を好んできたファンへの感謝のようにも思える。

それが優しさ。

2000年以降の彼の作品は9割方観ている。

ここ10年は全ての作品を観ている。

年齢重ねるごとにいい映画を作っていると思わせる。

まだピークはこれから。

そんな錯覚を与えてくれる。

しかし、実際はそうではない。

周りの期待とは異なり、監督自身の向かい方が変わったように感じる。

ラストシーンがその象徴のように思えたのは僕だけだろうか。

本作に対しての評価は大きく分かれる。

傑作と絶賛する方もいれば、平凡な一本と酷評する方もいるだろう。

どちらも正解。

捉え方はそれぞれ異なる。

しかし、言えること。

もっとクリントイーストウッド作品を知らねばならない。

過去の作品を振り返り学ばねばならない。

本作の答えはそこにあるのではないか。

それって用意周到に組み立てられた演出?

事実だったら凄いな・・・。

なぜか優しい。

甘い言葉や態度を示すわけではない。

しかし、優しい。

こんな年寄りになれたら最高。

今回、映画の評論になっているかな?

多分、なってないよな(笑)。

最近、勢いがないせいか、先々のことをぼんやり考えることが増えてきた。

元々、人生を75年で描いており、この20年をどう全うしていこうかと思っていた。

しかし、この頃、やたら人生100年時代と言われ、

もっと未来を描く必要があるのかもと不安になってきた。

寿命が延びるのはいいことかもしれないが、僕自身はあまり魅力に感じない。

太くて短い人生の方が潔くていいと思っている。

長く生きるために食事を制限しお酒も慎むなんて、拷問のようだし。

一方でその先も意識はしなきゃいけない。

その点において、本書は参考になったといえる。

年齢を重ねることを前向きに捉えている人は、

否定的に捉えれている人に比べて平均7.5年長く生きるという。

理解できたことは20年先、30年先を描いたとしてもどんな世界になるかは分からない。

医学の進歩で痴呆もなくなるかもしれないし、

新たなテクノロジーが生活に及ぼす影響は予測できるものではない。

メタバースとやらが生活の中心となり、半径2メートルで全てが可能になるのは目の前かもしれない。

一日の平均労働時間が3時間になるかもしれない。

そう考えると未来の体を心配するよりも、

どんな時代の変化にも適応できる思考が大切なんだろう。

その思考もアップデートを繰り返す必要もある。

普遍的な思考もあるが、常に同じ思考では存在しない世界で生きていると同じ。

昭和や平成を懐かしむのはいいが、そんな時代が再度訪れるわけではない。

生きていくのは未来しかない。

そのためには学び続けることが大切。

いかに学びを止めないかもこれからの生き方に問われてくる。

今年の新年の挨拶でも紹介したことだが、これからの変化に対応するには5つの行動が重要だという。

先手を打つ。

将来を見据える。

「ありうる自己像」を意識する。

可変性と再帰性を意識する。

移行を受け入れる。

これが個人の行動指針といわれるが、一人では実現することは難しい。

どう周りとの関係性を維持しながら、新たなコミュニティも必要とし作り上げていく。

どこまでいっても人間関係。

それは怠ることなく、これからも築き上げていきたい。

そうなるとやっぱ一緒にお酒を飲まなきゃ・・・。

そこをゴールにするのはいかがかと思うが、後悔しない生き方はしていきたい。

映画コラムニストというよりファミリービジネスアドバイザーの立場として観た作品。

(なんのこっちゃって感じ?)

この作品をサスペンス映画と捉えるか、

名門企業のスキャンダルと捉えるかは観る人次第だが、

間違いなくファミリービジネスの崩壊を描く辛辣な物語。

それも実話を基に制作されている。

別世界の話ではあるが、目の前でも起こりうることも十分考えられる。

同族企業の経営者、後継者はぜひ、観るべきだろうね。

一般的に同族企業の評価は日本より海外の方が高い。

日本の場合、圧倒的に同族企業の比率が高く、かつ、伝統的な長寿企業が多い。

しかし、マイナス面でみられることが少なくない。

一方で海外はその反対。

本作だけでも一目瞭然。

グッチ家に誇りを持ち、ところどころに”famiry business”というセリフも発せられる。

当初、事業に興味になかった三代目長男も名前には拘りを持っている。

もちろん世界有数のブランドの影響もあるが、

それはグッチ家に限らず多くのfamiry businessにいえること。

そこに入り込む運送会社の娘。

それが主役レディー・ガガ演じるパトリツィア・レッジャーニ。

彼女が何気に凄い。

かなりの迫力。

それは肉体だけではなく、その愛情表現、精神力、強欲性、煌びやかなファッションなどすべて。

僕はレディー・ガガの演技を初めて観たが、その存在感に圧倒された。

派手なネエちゃんから憎しみに満ちたオバちゃんまで見事に演じていた。

脱税、著作権侵害、株の譲渡など同族企業ならではの問題を含んでいるものの、

グッチ家が彼女の言動に翻弄される。

ファミリービジネスアドバイザーの立場であればもう少し冷静な対応を提案するが、

そんな第三者が入る余地はなかったわけね。

お金の匂いを嗅ぎつけて甘い誘いをする輩はやっぱ登場するわけだけど。

そして最悪の事態に陥っていく・・・。

鑑賞前、作品の背景は50年ほど前の世界と思っていたが、事実は30年ほど前。

1980年代から90年代を描いている。

流れている音楽は僕が10代から20代にかけて聞いていた曲ばかり。

イメージできない世界ではない。

実際にこんな事件が起きていたとは知らなかった。

ニュースを耳にしたかもしれないが、素通りだったのだろう。

こんな真相だったとは・・・。

本作でfamiry businessを一番理解していたのは二代目のお父さんジェレミー・アイアンズってことか。

息子や甥への態度は間違っていなかった。

見る目もあった。

一人の存在や一人の死がfamiry businessの全てを変えてしまう。

学ぶ点が多い映画。

お~、ファミリービジネスアドバイザーとしてまとまったブログだね(笑)。