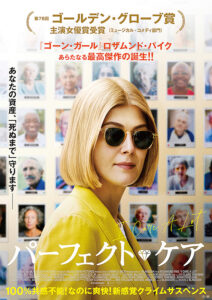

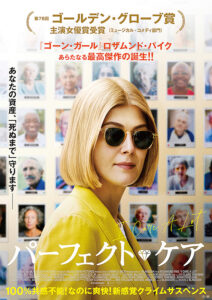

原題は「I Care a Lot」。

英語力のない僕がググって翻訳すると「私はたくさん気にします」。

映画を観終わった後であれば納得するが、何となくイマイチだし、原題では伝わらない。

そう思うと「パーフェクト・ケア」という造語?は映画を象徴し絶妙。

ロザムンド・パイクの表情からしてピッタリなタイトル。

僕に共感する人いないかな?

主役を演じるロザムンド・パイクは今僕が最も好きな海外女優。

海外の女優さんはなかなか覚えられないし、

いくら美人でもそんなに惹かれることはないが、彼女は別格。

僕の中では燦然と輝いている。

それはなんだろうか。

美しさに惹かれるよりも、

(もちろんタイプの美しさだけど)

そのたくましい演技と魅せる表情に完璧にノックアウトにされる。

さほど本数は観ていないが、以前見た作品も衝撃だった。

「ゴーンガール」では美しくも危険で恐ろしい妻を演じていたし、

「プライベート・ウォー」では片目を失くした命懸けのジャーナリストを演じていた。

この2本だけでも完全にやられたわけだが、負けず劣らずの本作の演技。

あの勝ち誇った笑顔や感情むき出しもあれば、無表情に徹する表情は恐ろしさを超える。

そして、クラクラとのめり込んでしまう。

やあ~、すべてがステキ。

ということで僕の中のナンバーワン女優。

以上、映画コラムニストブログでした。

と終えたいが、そんなわけにもいかない。

少しは映画を紹介しないと・・・。

本作を社会派ドラマと捉える人もいれば、

サスペンス・コメディと捉える人もいるだろう。

アクション映画の要素がないわけでもないが、捉え方はまちまち。

いろんな解釈を生むはず。

また、本作で描かれるような事件が起きないとも限らない。

すでにアメリカでは起きているのかな?

判断力を失くした高齢者の後見人となり、

その資産を搾り取ってしまうような悪徳後見人が起こす事件が・・・。

きっと日本でもそれに近いことは起きていくだろう。

犯罪としてではなく、善意として行う行為に恐ろしさは倍増する。

それを笑顔で粛々と進めるロザムンド・パイク演じるマーラ。

どんな脅しにも屈することなく、闇の組織にも勇敢に立ち向かう。

一体、彼女を支えているのはなんだろうか。

その逞しさの源は不明だが、男性への接し方や相方のと関係性で想像することは可能。

いや、強い。

こんな女性は絶対に敵に回したくはない。

2021年も終わるタイミングでインパクトの強いショッキングな作品に出会った。

なにげにおススメしたい一本。

そして、女性の笑顔には気をつけろ。

資産なんて持たない方がいいね(笑)。

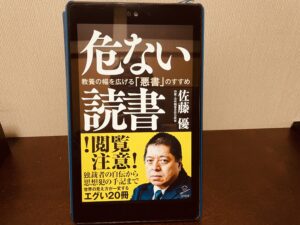

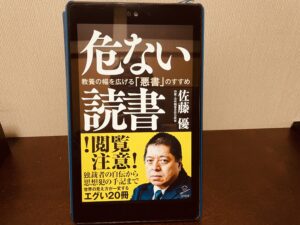

この1冊を読むのにどれだけ時間が掛かっているというのだ。

本書を勧めてくれた盟友櫻山さんの過去の投稿によると、

著者の睡眠時間は3時間、読書時間は一日平均6時間、執筆時間は一日12時間とのこと。

読書も月平均300冊という。

300冊読もうと思うと何年かかるんだろう。

もちろん一日6時間の読書すれば1年もかからないと思うが、

その時間の掛け方は尋常じゃない。

アウトプットの量がインプットに比例するとまではいわないが、

佐藤氏のインプット量は半端ない。

だからこそ本書なんてサラッと書けてしまうのだろう。

本書には20冊の悪書が紹介され、佐藤氏が鋭い視点で解説している。

この中で僕が読んでいるのは3冊のみ。

それだけで失格者の烙印を押されそう。

ヤバいね・・・。

それも「告白」「ゼロ」「突破者」というその時代にベストセラーになった作品しかない。

ヒトラーもスターリンも毛沢東も金正恩も読んでいない。

情けないがドストエフスキーも読んでいない。

う~ん、アウトプットはインプットの量に比例するのか(汗)。

今後、時間が作れるのであれば、この悪書を片っ端から読むのもいいが、

興味が沸くのはどうしても古典よりも最近の作品。

カルロス・ゴーンやトランプあたりを先に理解したいと思ってしまう。

佐藤氏は悪書を踏まえながらカルロス・ゴーンもトランプもプラスの評価をしている。

その表現は説得力があり、マスコミの評価と一線を画す。

ホリエモンについても一定の評価をしながらも危うさをバッサリ。

なるほどね。

そして巻末にはこんなことを書いている。

今回取り上げたような異質な作品を、

「良い悪い」や「好き嫌い」といった主観に引っ張られすぎずに

大局的な視点から読んでみることは健全な常識を育むトレーニングになるし、

抵抗力を高めるワクチンの役目を果たす。

大局的に視点を持つには良書だけでなく悪書も必要だということ。

まだまだ未熟な身。

それよりも読書量を増やさないとね。

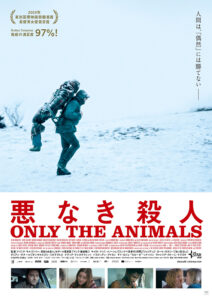

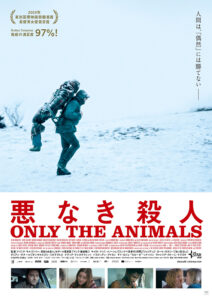

本作のキャッチコピーは、

人間は、「偶然」には勝てないー。

この「偶然」という言葉はいい意味で厄介だ。

僕は大学のキャリアの授業や学生向けの講演で、キャリア理論家クランボルツ氏の

「偶然の出来事は人のキャリアに大きな影響を及ぼし、かつ望ましいことである」

を強調し、偶然の出会いの必要性を語っている。

僕自身、そんな偶然で今の人生が出来上がり、

自分のキャリアにとってプラスに働いているからだ。

それがみんなにもたらされれば、よりハッピーに近づくと信じる。

だが、しかし、その「偶然」は本作の場合、180度違う展開。

ポスターだけでも偶然は不幸をもたらすものと感じ取れる。

う~ん、これから強く言えないじゃないか・・・。

いや、本作は実話をベースにしたのではなく完全なフィクション。

巧みな構成で練り上げられた凝りに凝った作品に過ぎない。

まあ、気にすることはないか・・・。

キャリア理論との接点はここまでにして、偶然が絡み合った本作は実に面白い。

過去にこんな映画があったと錯覚するが、観たこともない斬新なアイデアとも思える。

ネタバレになるのでストーリーに触れないが、僕としてポイントと感じたのが1000ユーロ。

イメージが付きにくいので日本円に換算するとざっと128,000円。

決して小さくない金額。

一介の牧場主がへそくりを赤の他人に送金するには勇気がいる行為。

舞台はフランスだが送金先はコートジボワール。

公用語はフランス語なので、チャットでの会話は問題ない。

少しだけネタを明かすと牧場主は出会い系サイト(?)で知り合った女性に熱を上げてお金を送る。

その女性はでっち上げで、正体はコートジボワールに住む貧困男子。

まんまと牧場主は騙される。

コートジボワールの一人当たりのGDPは2281ドルというから1000ユーロは大金。

味を占めた若者は次から次へと牧場主を騙すわけだが・・・。

これは映画の重要なシーンではあるが、偶然の一要素でしかない。

これとは異なる要素が絡み合って殺人事件へと繋がっていく。

だから「悪なき殺人」。

最後まで観ると、「あ~、なるほどね・・・」と納得するが、途中段階では???の連続。

こいつらは一体何の関係があるんだ!

と突拍子もなく現れる人物や意味深なセリフに振り回される。

そして、まんまと監督の術中にはまる。

ドミニク・モルという監督は知らなかったが、かなりイヤらしい人物。

すいません。

地味な作品ではあるが、ハラハラと引っ張られてしまった。

いえるのは後ろめたい行動はしないこと。

やはり「偶然」はいい方向に持ってこないといけないね。

勉強になりました(笑)。

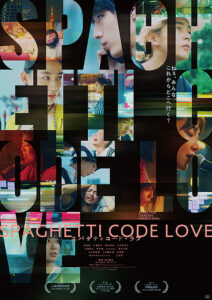

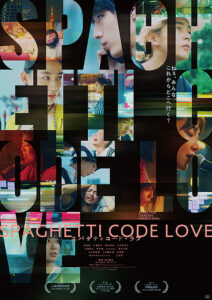

本作は当初観るつもりはなかった。

気にはなっていたが、僕の中での優先順位は低かった。

それを見透かしたのか、またまたミセス日本グランプリ受賞の姐さんから

「山田社長、これを観なさい!」

とほぼ命令に近いコメントがあった。

姐さんの2021年のワンツーは本作と「あのこは貴族」。

ちょっと趣味が違うなと思いながらも(笑)、素直に従うことにした。

確かに観る価値はある。

特に50歳をとうに超えたオッサン、オバサンは若い感覚を取り戻す、

いや、理解するためにも観ておくべきだろう。

新しい日本映画のスタイルともいえるし、今の若者像を忠実に描いた群像劇ともいえる。

映画というよりはミュージックビデオを繋ぎ合わせた感じ。

詩的でもあり実験的でもある。

表現は難しいが、タイトルの「スパゲティコード」とあるように何かが複雑に絡み合っている作品。

僕は映画を観るまで「スパゲティコード」という言葉を知らなかったけどね。

その時点で遅れているのか・・・。うむ。

僕の学生時代はバブル期だったこともあり、ノーテンキ一色。

もちろん将来のことも、人生の意味も考えていた。

しかし、それは1日の中の3分で、残りの23時間57分はお気楽な感じだった。

明るい未来しか描けてなかった。

本作には立場の異なる13人の若者が今を悩み、嘆き、生きる苦しさを心の中に抱えている。

見かけは僕の学生時代よりチャラいが、中身はかなり重い。

それが現代の正しい若者像かどうかは不明だが、

本作を観て共感する同世代は間違いなく多いはず。

同じしんどさを抱えてる。

解決方法は友達とダベることもあるが、頼るのはSNSでありオンラインツール。

電話なんて誰も掛けることはない。

つぶやく言葉もネガティブワードばかり。

もっと前向きに生きろよ!と声を掛けたくもなるが、バブル世代には何の説得力も持たない。

こんなことを書くと暗くて重い映画だと思うが、作品はリズミカルに展開し映像も美しい。

その撮影方法も前衛的な雰囲気を漂わせる。

冒頭に書いたミュージックビデオを繋ぎ合わす作り。

丸山健志監督はデビュー作で才能が花開いたということか。

何の実験でもなく、自分の作りたい映画を黙々と作ったらこうなったということか。

バブル世代の正統派映画コラムニストとしてはこの流れに付いていくのに必死だったが、

今後、この類の作品が当たり前に公開されていくのだろうか。

どうなるか見ものだし楽しみ。

舞台は東京ど真ん中。

夢をかなえるのも、人生の落伍者になるのも、東京にいるからこそ実現する。

都合のいい言い訳はできないわけね。

もっと前向きに生きろよ!と最後まで言わない終わり方でよかった。

やっぱり未来を明るくしていかないとね。

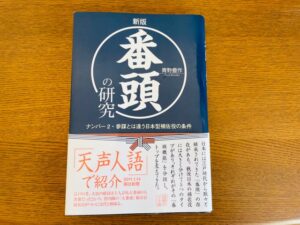

先月で終了した名古屋ファミリービジネス研究会でも紹介させてもらった書籍。

元々は僕が参加した勉強会で番頭機能を紹介されていたのがきっかけ。

そこに興味を持ち、元となるのが本書であることを教えてもらった。

初版は1997年の発行で新版は2011年の出版。

今から10年前の書籍でAmazonでも中古しか売っていない。

ブログを読んで本屋さんに立ち寄ってもまず見当たらない。

中古本をこまめに探してください(笑)。

ファミリービジネスの分野を学ぶと番頭の必要性が理解できるのだが、

あまり研究が進んでいないのが実態のようだ。

長い歴史を持つ日本企業の場合、番頭の存在がカギ。

その役割次第で企業の存続や成長が決まってくるといっても大袈裟でない。

分かりやすい例でいえばホンダの本田宗一郎と藤沢武夫の関係であり、

ソニーの井深大と盛田昭夫の関係。

あまり知られていないが松下幸之助には高橋荒太郎という大番頭がいた。

カリスマ経営者には陰で支える名番頭が必ずと言っていいほど活躍していたということ。

そうえいば大河ドラマ「晴天を衝け」でイッセー尾形が演じていた三野村利左エ門も

三井の大番頭として本書で紹介されている。

こう繋いで見ていくと歴史も理解でき興味深くなる。

番頭といっても一括りにはできない。

本書では番頭機能の分類として、大番頭、ご意見番、女房役、右腕型補佐役、懐刀に分けている。

トップがどんな存在なのかで、それぞれの役割が異なる。

一番存在が大きいのが大番頭で、時にトップを諫め暴走を阻止するとか、

社長以上に怖い存在であることが求められる。

今の時代に合わせれば参謀になるわけだが、

こうした機能のひとつひとつ理解し企業に当てはめていくと

果たすべき役割がより明確になるんじゃないかな。

僕が今後社会の中でどんな役割を担っていくかは不明だが、参考にすべき点は多かった。

個人的な見方だが、社長経験者がその後、別の企業の番頭役を担うのもいいと思うんだけど。

トップの気持ちも理解できるしね。

本書でもう少し解釈を深め、ファミリービジネスの分野でも役立てていきたい。

いい勉強になりました。

77分という映画としては短い作品。

しかし、短さを感じることはなく、かといって退屈さは一切ない。

頃合いの良さが鑑賞後の印象。

49歳の誕生日を迎えた自閉症の息子(知的障がい者にもあたる)と年老いた母親を描いているが、

そこに悲壮な雰囲気はない。

一般的にいえば、この親子関係なら楽しいことより辛いことの方が多いと考えてしまう。

もちろんそんな環境もあるだろうが、それは僕らが勝手に想像しているだけ。

親子には親子にしかわからない深い愛情があり、

その環境だからこそ幸せに思えることもある。

日常が当たり前すぎると関係性の有難さをむしろ忘れてしまう。

大いに反省するところ。

もっと家族に感謝しなきゃいけない。

映画を観ながらつくづく感じた。

本作に悪い人は登場しない。

周りに気を使い、自分たちの平穏な生活を健全に望む。

だが、時にそれが人を傷つけてしまうことも多い。

誰しもが自分の正しさを語っているだけなのに。

多様性の大切さを頭では理解していても、間近だと本能的に体が反応する。

なんらかの偏見が体の中に内在している。

それは僕も同じ。

いくら綺麗ごとを並べて理解を示しても、体のどこかでは別の反応をしてしまう。

そこに対峙させながら少しずつ深めていくしかない。

そんな意味では子供の方が純粋に世の中を見れるのかもしれない。

噓でごまかすこともできない。

大人になると汚れてしまうんだな。

そう思うと塚地武雅が演じた息子忠さんが一番純粋な生き方。

この親子がとてもいい味を醸し出していた。

加賀まりこはおっかないイメージしかなかったが、こんな優しい母親だとは・・・。

この母と息子が作品をほのぼのとさせ、普通に生活することの尊さを教えてくれた。

本作のプロデューサーは本間英行氏。

大学の映画研究会の先輩。

7歳年上なので部活では被っていないし、校舎も違うので接点はなかった。

僕は新人の頃、東宝の事務所でお会いしたことがある。

多分、本間さんは覚えていないと思うが、いろんな話をさせてもらった。

僕も映研の部長だったので、そんな点では近しい関係。

僕が東宝を受かっていたら、同じような人生だったりして・・・。

あり得んか。

身近な存在と勝手に思うことは許してくれるだろう(笑)。

あくまでも個人的に評価でしかないが、2021年の日本映画は秀作が多い。

今年は例年より本数を観ているせいもあるが、そう感じる。

本作もそう。

2021年も間もなく終わるので、今年は自称映画コラムニストとしても一年を振り返ってみたい。

あと1~2本観れるかな。

本作も何気におススメします。

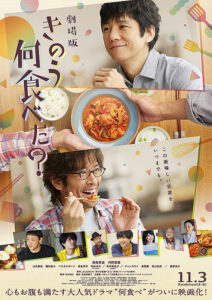

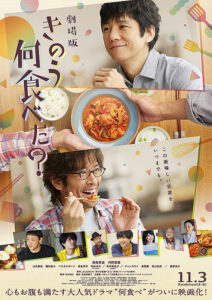

先週の「老後の資金がありません!」と同様、当初はそれほど興味はなかった。

ただ予想以上に評価が高いので、どんなものかと足を運んだ。

イマドキのテーマ設定もいい。

それも社会性に訴求するのではなく、

ホームドラマっぽく娯楽性を求めるのもいい。

最近、西島秀俊の露出が多いと思うのは僕だけだろうか。

彼がいいのは無色透明なところ。

強烈な個性は感じない。

常に自然体に演技をしているように思える。

「ドライブ・マイ・カー」は妻を亡くした演出家だったが、本作は同性愛の弁護士。

演技は大きく変わらない。

確実に役柄は違う。

しかし、違和感を感じることがない。

僕が無色透明に感じるのもそんなところだろう。

そうそう、同性愛で思い出した。

彼は90年代のドラマ「あすなろ白書」でもそんな役。

売れる前のキムタクも覚えているぞ。

あの頃は月9を結構見ていたなあ~。

映画の話に戻そう。

大変失礼な言い方をすれば、本作のドラマはそれほどドラマチックではない。

大きな事件や激しい展開があるわけではない。

若干、自然体ではない状態を自然体に描いているだけ。

小さな出来事が繰り広げられるに過ぎない。

しかし、そこに現実があり、少なからず共感が生まれる。

描かれる世界が「いいものだ」と思わせてくれる。

その「いいものだ」はまだまだ日本では微妙な立ち位置。

家族も受け止めるべきと思いながらも生理的な違和感があるのも事実。

本作は否定するも肯定するもなく真っ当な人として描くのがいい。

その中にテーマでもある調理を上手くアップさせながら・・・。

西島秀俊の慣れた手つきの料理を見ていると自分もやらねばと思ってしまう。

そして、簡単にできそうだと思ってしまう。

これからの努力ですな。

男が料理をするのも当たり前な時代。

家人を喜ばせなければ・・・。

主役である西島秀俊と内野聖陽の会話を通し、僕らは家族のあり方を考える。

親としても子としても。

誰かを守ることは誰かを裏切ることにも繋がる。

多様化は全てハッピーとは限らない。

しかし、それが未来を作るのも事実。

娯楽作品の中に新しい希望を見せてくれたかもしれないね。

本作は僕が40代や60代だったら観ることはなかった。

舞台となるのがズバリ50代なので、ちょっと不安になり観ることにした。

意外と評判もいいしね・・・。

その割には僕よりも圧倒的に上の世代のお客さんが多かった。

作品としては世代を選ばず楽しめるし、とてもハッピーなコメディとして仕上がっている。

最近、暗い作品ばかり観ていたので、

笑って、ほんのりしんみし、ほのぼのする作品が体を癒してくれる。

やはりバランスは大切。

重い作品ばかり観ていると無口で陰気な50代になっちゃうしね。

映画の舞台となる後藤家は我が家に近い。

ローンのある一戸建てに住み、母はパート、娘は社会人、息子は大学生の設定。

ほぼ同じ。

ストーリーとして異なる点は生まれてくるが、ネタバレになるので書くのは止めておこう。

もしかして同じになったりして・・・。

それは困るな(汗)。

頷けた夫婦の会話を一部披露。

天海祐希扮する篤子さんが貯金の少なさに嘆くシーンがあり、その額が700万と分かる。

旦那章さん役の松重豊が「貯金は2000万くらいあると思ってた」と驚き、白い眼の篤子さん。

そんな会話。

僕も嫁さんに貯蓄額を聞いて、愕然としたのはつい最近のこと。

家庭のことを奥さんに任せっきりにしている旦那は全く家の実態を知らない。

後藤家も山田家も無駄使いしているわけではないが、意外なほど貯まらない。

ダメ親父の松重豊に共感してしまった(汗)。

思ったほど貯金のない中で、葬儀、結婚式などお金の掛かる行事が重なり、更に・・・。

そんなふうに物語は進むが、その切実さは笑いを与えてくれる。

本来不安でしかない要素を楽しめるのは、観る人によっては辛いかも。

しかし、それでも大丈夫と思わせてくれるのがこの映画の良さ。

喜怒哀楽を上手く演じる天海祐希の存在は大きい。

あんなスタイルのいいシュッとした50代の主婦はいないと思うが、

(50代の主婦の皆さん、ごめんなさい)

それが普通の主婦として溶け込んでいる。

そして何より姑役の草笛光子が素晴らしい。

とても88歳とは思えない身のこなし。

あれ、CGじゃないよね?と思わせてくれるほど軽快な動き。

2人の会話のやり取りもいい。

特に宝塚に入る、入らないの会話は知る人にとっては大きな笑いに繋がっただろう。

天海祐希の絶妙な表情も・・・。

確かに「老後2000万円問題」を心配する我々世代は多いと思う。

今後、どんな予期せぬ出来事が降りかかってくるかは分からない。

そのためにも少しでも貯金をしなきゃと考えるも仕方ない。

まあ、でも、なんとかなるんじゃないかな。

いざとなれば・・・。

そう楽観的な気持ちにも本作はしてくれる。

とても愉快な作品でした。

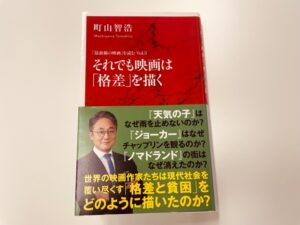

本書は書籍広告をぼんやり見ていたら、買ってくれ!とばかりに目に飛び込んできた。

無意識的にこの分野に関心があるのだろうか。

仕事とは直接関係ないが、自分が読まなければならない使命感にかられ手に取った。

なるほど、こんな視点で映画を観ることも大切。

少し前に読んだ「仕事と人生に効く教養としての映画」にも

「パラサイト 半地下の家族」や「万引き家族」が紹介されていたが、本書は別視点。

どちらにしても現代社会を表す代表的な作品といえるのだろう。

本書は格差をテーマに13本の映画を紹介している。

前述した作品以外に「ジョーカー」「ノマドランド」

「わたしは、ダニエル・ブレイク」「家族を想うとき」の6本は鑑賞済み。

残りは未鑑賞だが、タイトルすら知らない作品もいくつか。

映画コラムニストとしてはまだまだだと思いつつ、

どうエッジを立てていけばいいのか本書を読みながら学ぶこともできた。

一体何をしようと企んでいるのか・・・。

著者の町山氏は時代が映し出す格差を徹底的にあぶり出す。

それも作品に留まることなく、監督の傾向性を語る。

監督論の書籍といっても間違いではない。

例えば「パラサイト 半地下の家族」のポン・ジュノ監督については育ってきた環境から

デビュー作の評価、社会との関わり、韓国経済が監督にもたらした価値観まで深く掘り下げている。

ポン・ジュノ監督がなぜ「パラサイト~」を作るのか、その背景まで理解できるのだ。

その上で国内に広がる「格差」を強烈な映像をメッセージとして送り続ける。

「万引き家族」の是枝監督も同様。

過去の作品が何らかの形で繋がっているのだ。

予想以上に監督のこだわりは一貫しておりシンプル。

それが社会性を生む出している要素でもあるだろう。

ケン・ローチ監督なんてその代表選手なのかもね。

格差といっても国により事情は異なる。

非正規雇用、生活保護、ワーキングプア、虐待など背景は異なるが、

すべて貧困に繋がっているのは事実。

犠牲は子供だけでなく、シングルマザーでも老人でも。

映画を観るとハッとさせられるが、普段の生活ではあまり感じることはない。

せいぜい悲惨なニュースを見て嘆くくらい。

まだ偏った見方もあるだろうし、僕自身が「自己責任」に拘っている面も多い。

映画はその認識の甘さを否定してくれ、別の角度から大切なことを教えてくれる。

本書に登場する監督は過去の作品や監督から影響を受けているが、

代表的なのはチャーリー・チャップリン。

「キッド」でも「モダン・タイムズ」でも「黄金狂時代」でも職にあぶれた主人公が街を彷徨う。

時代は関係ないようだ。

これを喜劇として描いているが、チャップリンはこんな名言を残している。

「人生をロングショットで撮れば喜劇になる。クローズアップで撮れば悲劇になる。」

なるほどね。

遠くから見たら顔の表情なんて分かんないしね。

今年観た映画でいえば「ミナリ」や「茜色に焼かれる」もこのジャンルだろうね。

こんなことばかり追っかけていたら映画はツラくなるばかり。

その分、その反対側も大切にしていかないと。

これからもポジもネガも併せ持ち映画を観ていきたいね。

本書で紹介された「バーニング 劇場版」は近いうちにAmazonプライムで観てみようと思うけど。

最近、実話を映画にした作品を観ることが多い。

外国映画はほとんどそうじゃないかな。

「アウシュビッツ・レポート」

「MINAMATA」

「コレクティブ国家の嘘」

コレクティブ~はそもそもドキュメンタリーか。

映画をより楽しむなら「007ノー・タイム・トゥ・ダイ」や「エターナルズ」の方がいいが、

どうも足がそちらに向いてしまう。

それもネガティブなテーマばかりに。

ノー天気な性格から脱しようと秘かに企んでいるのか、単に病んでいるだけなのか。

真面目に言えば映画を通して社会の闇を感じたいんだろうね。

その意味では本作はアメリカ社会の闇そのもの。

いつも思うことだが、そんな作品を堂々と制作するアメリカ映画はやっぱ凄いね。

さすが自由の国。

忖度なんて言葉はないんだろう。

本作がどこまで忠実に実話を描いているかは不明だが、想像するにより現実に近いのではないか。

派手なパフォーマンスもなければ、必要以上に悲劇を演出するわけでもない。

あくまでも事実を正確にあぶり出す。

そんな気がしてならない。

それが却って恐怖心を煽り、国家の危うさを知ることになる。

オバマ大統領も柔軟な態度ではないんだ・・・。

ちょっぴり残念。

やはりその事実を認めたくはないんだろうね。

仮に僕が大統領であっても、

(あり得ないことだが)

闇に葬りたい気持ちは芽生えるだろう。

国の評判を落とすだけだし・・・。

他の国でも同じような事件は起きていると思うが、

アメリカ映画のように堂々と発信できないだろう。

日本も中国もどこかも・・・。

その時点であっぱれかもね。

やっぱり正しさをもみ消したらいけないと思うんだよね。

残念なのは映画でしかこの事実を僕は知ることがない。

単に自身の知識不足もあるが、このニュースはどこまで国内に入ってきたのだろうか。

結構、素通りだったりして。

そう思うとミリオン座には感謝しなきゃいけない。

本作で久しぶりにジョディーフォスターを観た。

随分と年を取られたと思ったが、それは当たり前。

よく作品を観た時代は僕も20代だったわけで、彼女が60歳になるのは自然な流れ。

それでも老けていないし、カッコよさも感じる。

いい年齢の重ね方をしている女優だ。

先日、たまたま若かりし頃のブルックシールズを観たが、

彼女は一体どうしているのだろうか。

いかん、本作とは全然関係ない方にいってしまった。

今年の中でも重厚な社会派映画で観るべき作品だが、

唯一、ケチをつけるとすれば映画タイトル。

”黒塗りの記録”は必要ないと思うんだけど、僕だけかな。