先月、SQUETのオンライン講演会で一橋ビジネススクールの楠木健教授の講演を拝聴。

やたら面白く、その流れで本書をポチっとしてしまった。

彼は作家で大学の先生だが、喋り手としても上手い。

そしてとても痛快。

その低音の声も魅力的だ。

あの声でオチャラけた話をされるとなぜか高尚になる。

不思議だ。

4年前に参加したイベントも刺激的な内容だった。

こんな先生ばかりなら授業も面白いだろう。

本書のタイトルだけでは中身を想像するのは難しい。

変に勘ぐるよりも素直に受け取った方が納得感は強い。

分かりやすくいえば映画「バックトゥザフューチャー」みたいなもの。

いや、違う、全然的確な表現じゃない。

未来ではなく過去が重要といっているだけのこと。

楠木氏の解説では、

逆・タイムマシン経営論が、「新聞雑誌は寝かせて読め」を標榜するのは、

新聞や雑誌の記事が、一定の期間を置いてみると、

良書に勝るとも劣らぬスローメディアへと変質するからです。

といっている。

特に本書で取り上げられていたのが、日経ビジネス。

刺激的な特集タイトルが賑わせる。

●●革命、●●は消える、●●時代の終焉など、未来に対して脅しとも受け取れる内容に

僕らは危機感を覚え、時代遅れにならないように焦る。

10年後消えると言われてたものが消えたかといえばそうではなく、

実際はその当時より伸びてる場合もある。

それが真実かどうかは昔の記事を読み返してみると判明する。

だから著者は寝かせて読めという。

日本でも「人口増が諸悪の根源」といわれた時代があった。

しかし、今は「人口減少が諸悪の根源」的な要素が強く、

あちこちのニュースで取り上げられている。

増えても減っても諸悪の根源ということ。

今の議論が20年後本当に当てはまるかはわからない。

そんなことが僕らの周りには多く、振り回され将来への悲観や楽観を繰り返す。

歴史をじっくりと眺めることと自分で判断を下す思考力を身に付けることは必要。

常に振り回される身としては肝に銘じなければならない。

著者はそれを「激動期トラップ」と面白おかしく表現する。

他にも「飛び道具トラップ」とか「遠近歪曲トラップ」とか・・・。

シリコンバレー礼賛のイメージもそう。

シリコンバレーでベンチャー企業が続々と誕生し、

世界の先端を走っているように思うが、全てではない。

当然、消えていく企業も多いし、そこを拠点としないと世界の先端を走れないわけでもない。

しかし、数々の記事を読むと勝手に信じてしまう。

「遠近歪曲トラップ」に陥るわけだ。

そして、「テンゼロ・オジサン」にならないようにも気をつけないと・・・。

「●●3.0」から「●●4.0」に移ったなどというが、その決定的な違いは何か、

さらにその先はあり得るのか、変化の本質を論理的に考えることも必要。

言葉だけで踊らされていないか。

僕も「テンゼロ・オジサン」の一人かもね(汗)。

そんなことも含め。本書は逆・タイムマシンに乗れというのだ。

ドイツの文学者、シュレーゲルがこんな言葉を残している。

「歴史は後ろ向きの預言者である」と・・・。

「今こそ激動期!」と無責任に振り回されないようにするのも大切。

確実に前に進むにしても、一旦立ち止まり、過去を振り返る作業もね。

僕は「シナジー・オジサン」にならないように気をつけます。

僕はホラー映画はまず観ない。

怖いのが嫌いだというのが大きな理由だが、

そこから得るものがなさそうというのも理由のひとつ。

映画の好き好きは人それぞれなので、

単純にホラー映画を楽しみたいという人を否定するものではない。

あくまでも個人的な好みの問題。

そんな点では本作を観たのは異例中の異例。

僕はサスペンス映画という認識で本作を選んだが、

見方によってはホラー映画と受け止めれられてもおかしくはない。

ゾンビが出てくるわけでも、異常な殺人犯が次から次への惨殺を犯すわけでもない。

2人の登場人物が過酷な労働環境の中で精神的に追い詰められていく話。

日本でいえば明治時代にあたる頃。

孤島の灯台を守る人物を描き、実話がベースという。

事情を知らない僕は、そもそもこんな場所の灯台が必要なのか、

だれも使っていないのに守る必要があるのかと思ってしまうが、

それは歴史認識が足りないだけかもしれない。

周辺には誰もいない島。

共同生活の男2人が灯台を守るわけだが、今でいえば完全にブラックな職場。

労働環境も劣悪であれば、パワハラが当然のように横行している。

いわゆる上司部下の関係だが、その異常性で関係性が崩れ、

それを救う唯一の存在がアルコール。

その中で起きる事件・・・。

映像はモノクロ。

フレームも今どきのワイドではなく正方形に切り取ったスタイル。

70年前の作品を観ている錯覚にも陥る。

繰り広げられる映像や会話は神秘的。

幻想の中で登場する人魚は艶めかしい。

あまり多くは語らないが、想像しがたい世界が展開していく。

だからだろうか。

玄人の方の評価は高く、それに引っ張られ僕も観るに至った。

捉え方によってはホラー映画のジャンルだけど。

主役の一人ウィレム・デフォーを久々に観た。

「プラトーン」や「スパイダーマン」のイメージが強いかもしれないが、

僕の中では「ストリート・オブ・ファイヤー」の敵役。

学生時代、この映画のオープニングをパクって映画を作った。

カッコいい作品だった。

ウィレム・デフォーはどの作品も異常性を上手く発揮するが本作でもそう。

それに叩きのめされてしまう。

たまにはこんな作品を観るのもいいが、

しっかり睡眠をとり体調を整え臨むことをおススメする。

好きな人は好きだろうね。

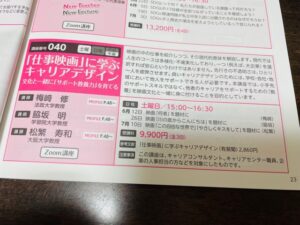

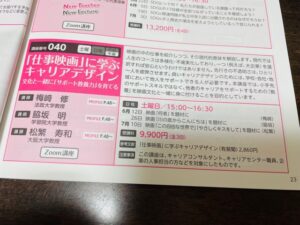

先週、土曜日まで「『仕事映画』に学ぶキャリアデザイン」を受講した。

一昨年は学習院大学まで出向いて受講したのだが、今年はオンライン。

その時のこともブログに書いている。

前回は4コマ、3時間×2だったが、今年は3コマ。

オンラインで1日2コマは無理。

先生も生徒も集中力が持たない。

それは今、非常勤講師を務める身として感じること。

90分がちょうどいい。

キャリアを学生に教える講師であり、

映画コラムニストである僕として授業の学びは大きい。

自分の視点と先生や他の受講者の考えを重ねると新たな気づきが多くなる。

キャリアの授業に使えないかと姑息なことも考えたが、そんなに甘くない。

相手が社会人か学生かでコンテンツも変わるし。

今回、題材となった映画は第1回「何者」、

第2回「川の底からこんにちは」、

第3回「この自由な世界で」「優しくキスして」。

第3回の2本は観ていない。

いずれもケン・ローチ監督のイギリスの労働問題を題材としている。

この監督はこの路線を徹底的に描くね。

僕はそれなりに鑑賞している。

「わたしは、ダニエル・ブレイク」

「家族を想うとき」

授業の作品も予習するためAmazonプライムで探すが公開されておらず。

残念・・・。

「何者」に関しては就活ど真ん中な映画なので、僕もキャリアの授業で紹介するが、

担当の梅崎先生は学生が落ち込むので勧めないという。

確かにそうかも・・・。

気をつけよう。

第2回の「川の底からこんにちは」を観たのは10年以上前で、かなり忘れている。

復習のつもりで観ようとしたが、Amazonプライムにはなかった。

もう、何とかして欲しなあ~。

担当の脇坂先生の授業を受けながら、僕なりに感じるところが多かった。

地方企業の生き残りを描いているが、

僕が感じたのはリーダーシップのあり方とファミリービジネスの事業承継の視点。

特にファミリービジネスとして中小企業の後継者問題を上手く描いている。

この作品をキッカケに石井裕也監督と主演の満島ひかりは結婚したと思うが、

なかなか、やるじゃないか。

キャリアの授業には使えないが、今日から始まる名古屋ファミリービジネス研究会では、

ちょっとしたネタとして提供できそう。

映画コラムニストなのにすぐに自分の仕事に繋げるなんて、オレって流石!。

そんなふうに思ったり・・・。

どっかで探してもう1回おさらいしないと語るに語れない。

人に勧めるのにAmazonプライムにないのは致命的。

もう、何とかして欲しいなあ~。

仕事映画でキャリアデザインを語るだけでなく、

仕事映画でファミリービジネスを語るなんて、これは僕しかできない。

お~、やれることが増えたぞ・・・。

そんなことを感じた。

それが世の中のニーズに合致するかはともかく自分なりに腹落ちし、

学びの多かった今回の授業。

大人もどんどん学ばねばならないね。

ちなみに僕は映画コラムニストであって映画評論家ではない。

評論家は作品のいい悪いをバッサリやってしまうが、

僕は基本的に作品をけなすことはない。

少々つまらない作品でもいいところを探し褒めている。

要するに映画業界に迎合しているのだ(笑)。

そんな言い方はよくないな。

業界を盛り上げようとしているのだ。

その段階で監督らにボロカスに叩かれそうだけど。

本書は日本映画界をリードする監督らのトークバトル。

中でも荒井晴彦氏や白石和彌氏は僕が好きな監督で、最近の作品はほぼ観ている。

彼らは時に映画評論家に対して持論をぶつける。

その視点はさすが作り手と思わせるが、むしろ監督らの映画評が面白い。

これも作り手ならではの着眼点。

トークバトルはいくつかのテーマに分かれ、いくつかのミニシアターで繰り広げられる。

コロナで苦しむミニシアターを支援する意味も込められている。

全ての章の感想はいえないので、気になった点だけ披露したい。

クリントイーストウッドと高倉健に対する見方は僕と大きく異なる。

僕は最近のクリントイーストウッド作品は絶賛しているが、ここでは逆。

完全にこき下ろしている。

特に荒井氏は厳しい。

「15時17分、パリ行き」は3人の若者がテロリストを制圧しただけの話、

「運び屋」は麻薬の運び屋が家族との関係を修復しただけの話と容赦ない。

確かにその通りだが、そこに大きな感動があるのに・・・

と思うのだが、求めるのはそこではないようだ。

評価しているのは「ペイルライダー」だったりする。

その思想から入るセリフを評価したり。

高倉健に対しても、後半の作品にはまあまあ厳しい。

最近でいえば国内外の映画賞を受賞し、キネマ旬報で1位になった「スパイの妻」も酷評している。

それはやっかみではなく、同じ映画の制作者側の視点から発する。

荒井氏は脚本家出身だけあって、時代設定や当時の文化、経済事情の粗も指摘する。

白石氏が反論するが、一蹴してしまう。

このトークバトルは4人で構成されているが、

最年長の荒井氏から10歳ずつ程、全員の年齢が離れている。

その先輩後輩の関係性や観てきた映画の解釈の違いはとても面白い。

影響を受けた人物や感動した作品も異なる。

映画への向き合い方もビミョーに違ったり。

危惧していたのは作り手の拘り。

大衆に迎合する作品ばかりになるのではという危機感があり、

それに伴い観る側の質も低下するのではないかと。

確かに難しい映画を分かったふりをするために価値ある情報を入手する、

そんなことはなくなっているかも。

僕の映画コラムもわ~っと勢いでまとめるだけでなく、

もっと深い考察を入れなきゃ。

映画を観るための新たな視点も頂いた本書だった。

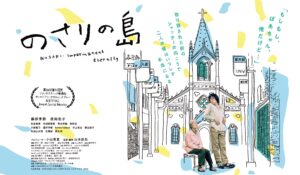

一年に何度かはこういった素直に感動できる映画を観たほうがいい。

社会派の重いテーマの作品や生や死を自らに問う作品もいいが、

人間って、やっぱりいいねと思わせる作品は心身ともに健康になる。

2021年でいえば本作がそれにあたるだろう。

こんな感動的な実話ならもっと早い段階で制作されてもよさそうなもんだが、

東京オリンピックに合わせてきたのかな。

自国開催を盛り上げるためのキッカケにもなり得たが、コロナが全てを壊してしまった。

ある種、商業的な意味合いも含めて・・・。

実話を基に作られた作品だが、かなりデフォルメした状態であるのも容易に想像できる。

もし、それがゼロだとしたら奇跡としかいいようがない。

それでいい。

これはドキュメンタリーではなく映画なのだから。

僕も何度も深みにはまり泣きそうになったことか。

まんまと監督が持ち込みたい方向に乗せられてしまった。

主人公である西方仁也さんの心の葛藤は多分、本当。

ライバルであり仲間でもある原田雅彦に対しての気持ちのぶつけ方も正直じゃなかろうか。

人の不幸を願ってしまう愚かさを自ら感じ、

それでも抜け出せない自分の弱さを嘆いたり・・・。

どんなアスリートでも強靭な精神力と人間性を持ち合わせるのは難しい。

変に神格化しないのもいい。

結局、競技する者もサポートする者も人なのだ。

華やかな舞台に立つのか地味に徹するかの違いはあっても、大きな問題ではない。

人生の勝ち負けでもない。

本作を通して感じられたのは最大の収穫といっていい。

2時間があっという間に感じられたし。

主役西方仁也演じる田中圭も好演だが、

奥さん役の土屋太鳳と原田雅彦役の濱津隆之の存在が映画を引っ張った。

太鳳ちゃんはこんな奥さんならサイコーと素直に思わせてくれた。

濱津隆之は風貌も原田雅彦に通じる面があり、

その表情やセリフがリアルな世界へと導く。

今から13年前の劇的な勝利を思い出させてくれた。

歴史や事実は僕らに多くのことを教えてくれる。

それが今に繋がっていることも。

東京オリンピックまであと19日。

素直に感動したいですね。

本作を観たのが名演小劇場。

名古屋を代表するミニシアターだが、かれこれ何年ぶりだろうか。

少なくとも12年継続するブログには登場しない。

13~14年ぶりにお邪魔したことになる。

HPもスマホ対応はしていない。

Webでの予約もできない。

座席は自由席。

今どきこんな映画館もないとは思うが、それが意外と心地いい。

スタッフも最小限だが、なぜか人間味を感じる。

入口前にこんな飾り物が置いてあるのも理由かもしれない。

昭和を感じさせる館内に気持ちも安らぐ。

そして、本作。

この映画館で上映するために制作された作品と錯覚に陥る。

なんだろう、この感覚は・・・。

全編通してその感覚が抜けきらないまま映画を観終えた。

もしかしたら山本起也監督の策にハマっただけかもしれない。

申し訳ないが大ヒットはしない。

全国のメジャーな映画館で公開されることはない。

一部のファンに愛される作品に留まるだろう。

だが、それが本作の最大の魅力。

そう捉えられてもおかしくはない。

それはタイトルにある「のさり」の意味。

演技なのか実際なのか分からないお婆ちゃんの存在。

廃れいく商店街の風景。

全てが繋がっているように感じさせる。

人は誰しも善人であり悪人。

環境が善人も悪人も作っていく。

時代と共に変化するものと変化しないもの。

一見、変化しないことが正解かと思わせるがそうではない。

変化を感じさせない変化が正解を生む。

そのことに誰も気づかないんだろうが・・・。

ここまで書いたところで映画の内容は何一つ分からないと思う。

ただぼんやりとした表情や風景を眺めるだけで、自分への向き合い方が分かる気がする。

山本起也監督に4年前に会社までお越しいただいた。

社員研修で映像について学んだ。

確かビジネスチックなことだった。

本作とは真逆とも捉えられるが、本質は同じかもしれない。

懇親会もご一緒して映画について語ったが、

その場が激しすぎて何一つ覚えていない。

結局、人なんてそんなこと。

大切なことは十分理解していても、いつかは忘れる。

ふとした瞬間に思い出すけど・・・。

フィクションの世界をノンフィクションのように描く。

たまには映像がセリフを繋ぐ映画を観るのもいい。

何気ないシーンが頭の片隅に残り続ける。

きっと時々、思い起こすことになる。

それは忘れてはならない街の風景と共に。

貴重な体験をさせてもらった気がした。

映画コラムニストを名乗ってかれこれ8年。

それくらいかな?

映画を観て、評論をブログに書くだけでは片手落ち。

もう少し活動の幅を広げないと先々の活躍が危ぶまれる。

よしっ、幅は広げよう。

そんなわけで今回参加したのが映画のロケ地ツアー。

それも地元名古屋で撮影が行われ、

愛知県では大ヒットロングラン上映中の「名も無い日」。

これは大袈裟ではなく名古屋市内の映画館は満員御礼も多いという。

嬉しい事実。

一つは日比監督の地道な販促活動とそれを支える仲間の存在。

もう一つが作品の出来栄え。

いくら宣伝が上手くでも駄作は結局見抜かれる。

この作品が継続して観客を呼ぶのは作品のクオリティーがイコールである証拠。

僕もこんなブログを書いた。

ブログの影響もあるよね。

今日のブログは本作のロケ地ツアーの紹介。

僕はこの企画「未来チケット」に昨年11月に申し込んでいた。

その時は作品の知名度も名古屋での展開も確かなものではなかった。

先見の明があったわけね。

ロケ地ツアーは日比監督と一緒に回り、直接その背景を語る。

6月某日、そのロケ地ツアーに参加した。

僕が参加した回はこれまでの最少人数の6名。

しかし、わざわざ九州・熊本県から参加された方も一緒だった。

名鉄神宮駅前に集合し、まずは近くの飲食街。

今はコロナの影響もあり、そうでなくても静かな存在だが、

映画を観た方なら主役の同級生が切り盛りする居酒屋は印象的なシーンなはず。

あの親子関係もジワッとくるよね。

完全に見落としているがこの看板と今井美樹の関係性も。

この映画の撮影は約1ヶ月。

監督曰く、撮影が1日に延びれば300万ほどコストが増えるという。

そこをしっかり計算するのも監督の仕事。

拘り尽くす黒澤明監督の時代とは異なる。

神宮駅前の商店街を散策し、バスで移動。

これは流石に驚いた。

映画で使用された兄弟の家は日比監督の自宅。

映画はフィクションの要素はあるものの、ほぼ事実。

それも忠実に自宅を撮影場所として使用している。

さすがにショックを受けた。

しかし、ここも日比監督のこだわり。

ここでは語らないが一つ一つにシーンに大きな意味が込められている。

いくつかの話は伺ったが、その繋がりは一度観ただけは分からない。

いくら原体験といえ、自宅を撮影場所に使うとは・・・。

そして、ラストシーンや兄弟のやりとりとして重要なシーンを描いた七里の渡し付近。

ここでも監督の想いを聞くことができた。

この作品を熱田区で撮ろうとした監督の気持ちは手に取るように理解できた。

最後に参加者で記念撮影をしたがアップは止めておこう。

これがロケ地ツアーのお土産。

まあまあ名古屋らしい。

お茶やシュークリームを見てね。

撮影の苦労話や周りの方の協力も知ることができた。

これも貴重な体験。

しかし、いいツアーでした!と終わるわけにはいかなさそう。

もう一度、映画を観て、その意味を追求しないと・・・。

いい機会をありがとうございました。

とてもズルい作品である。

今でも上映上映されている

「るろうに剣心 最終章 The Final」。

これを観た大半の方が今回の本作が気になって気になって劇場に足を運ぶだろう。

まるで続編を観るような感覚で・・・。

そして本作を観た方は2012年に公開された第一作「るろうに剣心」を改めて観ることになるだろう。

そのループは続き、第2作、第3作へと繋がる。

実に巧みな集客方法。

DVDやAmazonプライムでつい観てしまう。

僕も今、そんな衝動に駆られつつある。

それだけではない。

大友監督はNHK出身。

大河ドラマ「龍馬伝」も撮ってきた。

音楽は映画と同じ佐藤直紀氏。

偶然かもしれないが、現在の大河ドラマ「青天を衝け」も佐藤氏が担当。

音楽家の特徴はどの作品にも反映される。

映画のラストシーンに近い音楽は「龍馬伝」のオープニングに似ていた。

そして、もっと大事なのが時代背景。

本作でも「禁門の変」のシーンがあったが、「青天を衝け」でも先日、描かれていた。

違うのは幕府側からの視点か、半幕府側からの視点か。

僕は歴史に詳しくはないが、通はその点の描き方も見逃してはいない。

同じタイミングで放映する練り込まれた仕掛け。

同じ新選組を登場させるもドラマは土方歳三を、映画は沖田総司をクローズアップ。

ドラマでは沖田総司の存在感なんて全くない。

う~ん、ここまで凝るとは・・・。

それがズルい作品と思う理由。

考えすぎ?(笑)

本作はこれまでのシリーズと比べると殺陣のシーンは少ない。

恋愛ドラマ的な要素が強い。

佐藤健と有村架純とのラブシーンに心躍らされるファンもいるだろうが、

滅多切りの場面を期待するファンも多いはず。

どちらが好まれるのか。

偶然だが6年前の映画「何者」では、この2人が大学生として微妙な関係を演じている。

微妙な関係がいいコンビなのかな。

映画とは関係ないことばかり書いたが、これだけ話題性のある作品。

敢えて多くを語らなくてもいい。

きっと興行成績も、その後のループも期待できるから。

うん、ズルい作品だね。

十分楽しめました。

このおっかない2人の対談(笑)。

現場の編集者はピリピリした雰囲気の中で対応するのは苦労するんじゃないのかな。

意外と和気あいあいと進んでいたりして。

最近、書籍はAmazonばっかり、それもkindle比率が高い中で、

久々にジュンク堂書店で購入。

たまには書店でフラフラと眺めながら、ふと手にした書籍を買うのもいい。

そんな感覚も大事にしたい。

表紙だけ見るとこの2人が対等に対談しているように思えるが、

どちらかといえば田原氏はインタビュアーに近い。

圧倒的に冨山氏が語っている。

僕の偏った見方だが、田原氏は冨山氏からこれからの経済を学んでいるようにも感じる。

やはり現場の実践者でないと語れないことが多い。

そんな意味では田原氏は政治面での特徴を本書では語る。

互いの持ち味を発揮していることになるのだろう。

先日のブログでも大学の授業について書いた。

答えのないことに向き合うのが重要と伝えていくのだが、

それに合致するような対談もあった。

日本の政治家は答えが出ない場面が苦手だと。

G7のような会議での議題は正解のないものばかりだが、

そんな場で日本の政治家は発言しないという。

そんな教育を受けていないので、できないのが理由。

だからコロナのような正解のない問いには答えられない。

なるほど・・・。

ビジネスの世界も正解がないことばかりだが、

そこでは無理やりにでも正解をださなきゃいけない。

ここで試験優等生タイプの難しさがでるようだ。

僕の授業は間違ってないね(笑)。

話は逸れたが、これから企業が生き抜くためには、

自分を鍛え答えを導く能力を身につける必要がある。

それができれば、むしろローカル経済圏の方が豊かになる。

本書ではGAFAの弊害も含め、地方経済の可能性を示す。

名古屋がどちらに属するかはともかく、

名大社はローカル経済圏で生きると認識したほうがいい。

その中でやれることは多い。

冨山氏はいつも経営者に対しての指摘は厳しい。

そのほとんどがダメ出し。

「ゾンビ企業」には完全撤退を誘う。

一方でローカルな企業へはエールを送ると共にチャンスであるとも訴える。

どう捉えるか。

東京都の経済成長率の低さ(全国47都道府県中38位)と先進国ほどローカル経済が伸びている事実。

僕らにとっては勇気づけられるデータになるのかも・・・。

エッセンシャルワーカーが地方での中産階級となり経済を牽引する。

その可能性が高いとすれば、まだまだ自分たちにとってもチャンスは広がる。

元気づけられる1冊となった。

特に難しいことが書かれているわけではない。

日々、新聞やTVの報道で観る中身。

それが具体例を持ち、また変な感情論を省いて書かれている。

この第三者的な立場の冷酷さが今の日本の現状であり、

更に近い将来予測されることとなるのだろう。

コロナによる打撃は名大社の事業においてもかつてない大きさ。

リーマンショック時も酷かったが、今回も負けず劣らず。

そんなことを威張っても悲しいだけだが、それが現実。

違いといえばリーマン時は仕掛けることができたがコロナ禍ではそれができない。

制約の中で事業を行わなければならない辛さがあった。

新たな事業を生み出せばいいのだが、それが簡単にできれば苦労はない。

指をくわえて見ているわけではないが、

部外者からすればそう捉えられるのかもしれない。

新年度に入り、少しずつだが回復傾向があるのは救い。

ひとりひとりの地道な努力が実を結んでいることが大きい。

それには感謝せねばならない。

本書には「コロナ関連倒産」の定義からその傾向が書かれている。

アパレル、娯楽、観光、飲食、製造業、その他の業界の実態を描いている。

確かにその通り。

今日現在の飲食業のように手の施しようのない業界もある。

我慢に我慢を重ねる。

僕の知り合いにも悲痛の叫びをぐっと堪えて耐える方もいる。

他人に気を配る余裕はないが、その影響度は自分たちの比ではない。

一方で本書で取り上げられる多くの企業はコロナは結果でしかない。

コロナが決定打にはなったが、原因とは言い難い。

コロナ前からの事業低迷、長年にわたる不正、隠蔽、社内での不祥事。

それがコロナにより露わとなり、救いの手を閉ざられたといっていい。

本書を読んで改めて思ったことは普段が大事。

景気のいい時も驕らず、私利私欲にまみれず、

信頼できる関係性を維持し続けることが重要。

経営戦略以前の話で会社は揺れ動く。

実際はそんなバカげたケースばかりではないが、いかにそれが多いか、

結果的に誰も助けてくれない状況に陥るのか、そんなことがいえる。

読んでいて楽しくもないし、大した勉強にもならないが、

反面教師的に捉えるために時々この類を読む必要はある。

巻末に老舗企業の強さについて書かれている。

現在、業歴が100年をこえる老舗企業は全国に約34,000社。

そのうち約8割が年商10億未満の企業。

そんな企業は「戦争」さえも乗り越えている。

どう乗り越えてきたか。

いくつかの理由はあるが、結局のところ「変化」。

そして「信頼の維持・向上」。

どんな時代でも肝心なところは変わらない。

そこだけは見誤らないようにしないとね。