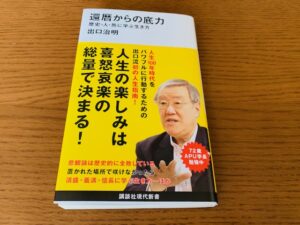

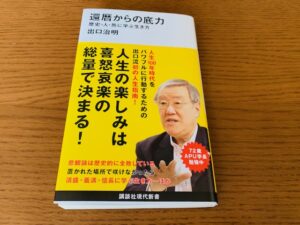

還暦まであと6年。

まだまだ先の話ではある。

今、読む必要もない気もするが、出口氏からすればどうでもよくちっぽけな事柄。

著者は還暦と言うものの分かりやすく例えているだけで、

対象は何歳も構わないし、底力を発揮するのは60歳からでなくてもいい。

では、僕がなぜこの時期に本書を読んだのか。

この先、どんな人生を送っていくのか、

人生を見つめ直す時期に差し掛かってきたから・・・。

就職してからこれまでなりふり構わず突っ走ってきた。

気づけば30年を超えていた。

後悔はしていないし、充実した時間を過ごせてきた。

通常では味わえない経験もさせてもらった。

感謝すべき30年強。

では、この先もこのままでいいのか・・・。

どうだろうか。

ふと立ち止まって考える時期。

僕の人生はまだまだこれからだとも思うし、新たなことにチャレンジもできるはず。

仮に65歳で引退するにしても10年以上の時間はある。

そうだとすれば、これから自分がやるべきこと、やれることは何だろう。

そして、やりたいことは何だろう。

就活前の学生ではないが、この年齢になって改めて真剣に考える時。

そんな時に出口氏は背中を押してくれる。

始めるのに遅すぎることはないと・・・。

定年も敬老の日も要らないと・・・。

確かに僕も長い間、「飯・風呂・寝る」の低学歴社会を生きてきた。

それに比べれば「人・本・旅」の高学歴社会は少ない。

人や本から学んだことは少なくないと思うが。

旅からの吸収は少ないし、トータルでいえば全然足りない。

幸いなことに子供にも手が掛からなくなった。

お金のかかる大学生の息子がいるとはいえ、時間の問題。

収入をさほど考えることなく、仕事に向き合う時間も増やせるはず。

これまで築いてきたことも自分の能力とではなく運に恵まれただけ。

肩書や会社名に頼らず自分の能力だけで通用することは果たしてあるだろうか。

多分、ないだろう。

出口氏の言われる「教養=知識×考える力」を磨かないと充実したこれからはない。

それがおいしい人生を過ごすための必須条件だとすれば、身に付ける努力をするしかない。

そんなこれからの人生であってもいいんじゃないかな。

出口氏とは2度ほどお会いし、直接アドバイスをいただいたこともある。

すでに5年以上前だが、当時とは僕の悩みも変わってきた。

それでも相変わらず勇気づけて頂ける。

「迷ったらやる、迷ったら買う、迷ったら行く」

出口氏のモットーをそのまま実行に移すべきかもね。

夏休みのいい課題図書となりました。

感謝!

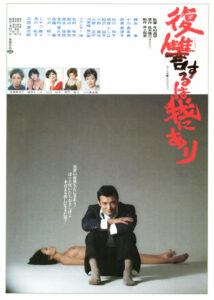

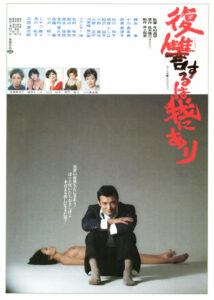

この時期に相応しい映画ではないが、なぜか観たくなった。

この感覚は明らかにおかしいが、

この先に何か示す感覚が体内に存在しているのだろう。

(このが続くね・・・笑)

本作は今から40年前の映画で、当時はかなり高い評価。

キネマ旬報でもベストワン。

名匠今村昌平監督の代表的な1本。

もちろん監督も亡くなっているし、主演の緒形拳も同様。

この当時は若かった。

ネタバレもへったくれもないので、流れを説明すると連続殺人犯の逃亡劇を描くもの。

昭和38年に実際に起きた事件を題材にしており、当時は世間を怯えさせていたようだ。

確かにあんな殺人犯が全国各地をウロチョロしていたら、慄くのは当然。

今とは違い情報が限られていた時代。

現代だったら、あっという間に逮捕される。

あんな堂々と行動してたらね。

逆に見つかりにくいかもしれないが・・・。

それにしても70年代の日本映画は艶めかしい。

演出も時代と共に変化していく。

R15でもR18でもない。

思い返せば僕が中高時代のドラマはエッチなシーンが当たり前のようにあり、

興奮しながら見ていた記憶がある。

21時以降のドラマだけどね・・・。

今はそんなシーンはないはず。

映画でもそう。

若かりし倍書美津子も小川真由美も艶めかしい。

この時代、男女の描き方って、まあまあダイレクト。

倍賞美津子があんなに色っぽい女優さんだとは知らなかった。

役どころは不幸な奥さん役だけどね。

ドキッとしてしまった・・・。

それが映画の言いたいことではない。

人間の残忍さであり、何をキッカケに生き方が変わるのか。

正しい親だとしても子供がそれを素直に反映させるわけではない。

それは50年前も今でも同じ。

育て方を間違えたとは言い切れないが、どこかで愛情の注ぎ方がズレてたのだろう。

当時の方がサバサバしていると思うけど・・・。

不幸な残酷なニュースは常に僕らの周りに存在する。

今の時代に増えている気がするがそうではない。

生活の背景や環境は違えど、大きくは変わらない。

それが分かっただけでもいいかもしれない。

本作のタイトル。

映画を観終わってしばらくしてから、その意味の深さを知ることになる。

生きるも殺すも何に向かっているのかな。

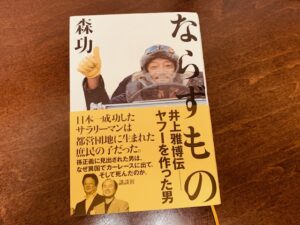

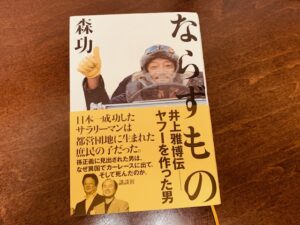

多分、僕はどんなビジネス書よりも、自己啓発本よりも、哲学書よりも、

(それはそもそもないけど・・・)

こういった人を描いた書籍が一番夢中になれる。

その生き様を見て、自分と照らし合わすことが一番落とし込める。

そんな意味では本書も自分と照らし合わせながら読んだ一冊。

もちろん格の違いや社会への影響度の違いは認識しています(笑)。

何をキッカケに本書を選んだかは曖昧だが、週刊誌の書評で響いた部分があったのだろう。

本書を読むことでソフトバンクの孫氏やヤフーの井上氏の関係性を知ることができた。

孫氏は言うまでもない。

毎日のようにメディアに登場するし、多くの書籍でも描かれている。

まあ、今さら何を語るもない。

一方で井上氏はヤフーの社長であったことは誰もが知ることだが、

その半生や引退後の生活は知られていない。

3年前の死去のニュースは僕も知っていたが、その背景は全然。

ヤフー引退後の生活は知る由もない。

亡くなった本人は死後にこんなに調べられるとは思ってもみないはず。

井上氏が潔くヤフーを退いたのは、ほぼ今の僕の年齢。

そこから数年、有り余るお金を大いに無駄に使いながら、交通事故で最後を迎える。

やり切った人生だったか、中途半端に終わった人生かは本人にしか分からない。

想像するに満足する人生だったと思う。

そう思いたいと思う。

しかし、引退後のお金の使い方は正直共感しないし、その生活を真似たいとも思わない。

本音でいえばメチャクチャ羨ましいが、そこに僕の幸せがあるとは思わない。

ただサラリーマンから日本有数の企業のトップとなり、

莫大な資産を築いたことは成功者の証だし、憧れの存在、

目指すべき存在であるのは間違いない。

それは多くのサラリーマンに夢を与える生き方。

普通のサラリーマンではムリで、かなり尖ったサラリーマンでなきゃ、あんなふうにはならないけど。

思いつくままこのブログを書いているので、読み返すと本書のことは何も理解できない(汗)。

一体、何をいいたいか。

自分を貫く生き方を本当にできているか。

金持ちであろうと貧乏であろうとそれができていれば人生の成功者。

でも、貧乏に終わってしまうと世間は認めてくれない。

井上氏はすべてクリアしたことになる。

事故死する瞬間、何を思っただろう。

走馬灯のように過去が思い出され、最先端を走ってきた自分の功績に満足したのだろうか。

晩節は時代のギャップを感じていたのだろうか。

比較対象にはならないが、いい年齢になると同じような感覚に陥るのか。

これからの僕の人生はどうなるか。

真似はできないし、真似はしないけど、いい勉強になった。

これからの僕の決断に対しては・・・。

ありがとうございました。

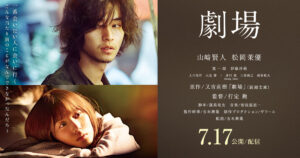

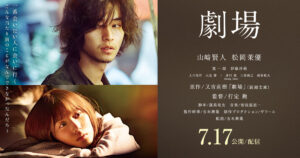

前作を観たのが昨年5月。

その時のブログがこちら。

まあまあ騙されながら楽しませてもらった。

その時にも書いたが本作も長澤まさみに始まり、長澤まさみで終わる。

彼女の魅力が満載。

間違いなくこれからの日本映画を引っ張ていく女優。

やはり「MOTHER マザー」を観るべきだろうか。

同時期に公開された作品を見比べることで本当の演技力が理解できるかも。

愚かさも色気も出せる数少ない女優であるのは間違いないけど・・・。

本作を観たのが8月1日「映画の日」。

久々にお邪魔した近所の中川コロナ。

本来なら満席に近い状態でもいいかとは思うが、客席は半分しか使用できない。

それにしても話題の映画がお得な日にあんな観客数とは・・・。

映画業界の厳しさをリアルに感じた瞬間。

まだまだ映画館に通う人は少ない。

映画コラムニストというよりは個人的な感覚でいえば、

映画館は会話もないし、一方方向で鑑賞するのみ。

密室とはいえ、コロナ感染リスクは極めて少ないと思うのだが、そうじゃないだろうか・・・。

この状態に屈することなく応援はしていきたい。

そして本作。

この感染リスクをあざ笑うかのような愉快で痛快な作品。

観る者全てがシアワセな気分になれる。

自分がすっかり騙されていたとしても・・・。

まあ、あれだけよく裏をかいた描き方をできるもんだ。

後で振り返れば「なるほど!」と思うが、それは後で振り返った時の話。

シーン、シーンでは「え~っ」と作品に引きずり込まれる。

いいお客さんですね(笑)。

東出昌大や三浦春馬など巷を騒がした役者陣も個性を発揮しているが、

僕はその世界の中で観るだけで十分じゃないかと思う。

余計なことで騒ぎすぎだ。

彼らがこの世界だけで活躍するのなら、もっといい味を出せると思うのに・・・。

長澤まさみの娘役として映画をリードするコックリ役の関水渚の存在が大きい。

僕は本作で初めて知った。

魅力的な女優さんだが、広瀬すずとソックリと思ったのは僕だけだろうか。

コックリとソックリ。

どうでもいいですね。

どちらにしてもこの夏休みに楽しめる一本。

抱えているストレスを発散してもらいたい。

柴田恭兵のことも書きたかったが、止めておこう。

それはまた次回。

まあまあ良かったけどね。

僕が中高生の頃、角川映画がブームを巻き起こしていた。

当時、薬師丸ひろ子や原田知世等、アイドルを生み出し、

「戦国自衛隊」「復活の日」などスケールのデカい作品を送り出してきた。

画期的なシステムも作り上げていた。

書籍との連動だけではない。

映画の公開日に合わせビデオも同時発売という新たなビジネスを生み出していた。

当時、ビデオは確か15000円くらい。

(間違っていたら、ごめんなさい)

僕のリッチな親友はビデオも購入していた。

まだ街にレンタルビデオ屋さんも少なかった時代。

かなり売上を上げたんじゃないのかな。

なぜ、そんな昔の話をするかというと本作もそれに近い上映のあり方。

映画館と同時にAmazonプライムでも公開されている。

公開前は映画館に行く予定だったが、あっさりとAmazonプライムに変更。

自分勝手に観れるからね。

本当はセコイだけかもしれないけど(笑)。

本作はとても文学的な作品。

原作は読んでいないので分からないが、又吉氏の表現をストレートに反映しているようだ。

絶妙な切なさはその文学的な表現に寄るところ。

昔好きだった青春映画を思わせてくれる。

心の葛藤や揺れ動く感情に胸が押し付けられる。

それだけみれば甘酸っぱさも残る。

だが、僕は酸いも甘いも乗り越えた54歳のオジサン。

気持ちは分かる。

もがく主人公永田(山崎賢人)の自分への歯がゆさも理解できる。

しかし、しかし、なのだ。

あまりにも永田はダメ男。

世の中にダメ男は無数に存在するが、そのダメさ加減はハンパない。

それでも一部、共感するのは、ダメさ加減を本人が一番分かっているところ。

もっと突っぱねることができたのなら、この作品をこき下ろせた。

しかし、このダメ男をどこかで許す僕がいる。

それが何とも苦しい。

その苦しさの大きな理由は彼女役の松岡茉優の存在。

彼女のせいで僕は苦しくなる。

僕は若手の女優さんでは彼女が一番好きだ。

その愛くるしい笑顔にグラっとくる。

そしてダメ男を想う彼女が可愛くて仕方ない。

僕ならもっと笑顔を作れるし、涙なんか流させない。

30歳若ければ、僕はダメ男から奪う行動にも出たはず(笑)。

グダグダな山崎賢人も悪くないが、本作はやっぱり松岡茉優。

ファンの中にはAmazonプライムで観た後に劇場に向かう人もいるだろう。

また、その反対の人も多いだろう。

だから「劇場」。

全く関係ないけどね。

大切なのは順番を守ること。

映画が進む中で僕はひしひしと感じていた。

その順番とは何か。

親は子供より先に死んではいけない。

父親より母親が先に死んではいけない。

それは親に立場になっても同じ。

大人になっても順番を守らなければならない。

僕は母親よりは先に死んではいけない。

子供は僕より先に死んではいけない。

悲しみは悲しみに違いないが、順番が守られればそれは感謝にも変わる。

順番が違えば悲しみは一層増すことになる。

本作を観ながら、そんなことを感じていた。

それはこの作品が訴えたいことではないはず。

亡くなった者も生身がないだけで存在が亡くなっているわけではない。

娘役の美紀が意地を張るように亡くなった者でも常に家にはいる。

その健気な姿に感動しながらも、親としての意味を問う。

と訳の分からないことばかり言っているが、

平凡な生活がいかに幸せかを感じさせてくれる映画。

観るべき1本。

山田孝之演じる父親が男手ひとつで娘を育てていく物語だが、特別なことはない。

周囲の協力があるものの至って普通のサラリーマン。

フレックスタイムを利用しながら、上司の気遣いを気にしながら娘と共に過ごす。

彼はスーパーマンじゃない。

時に弱気になり、自分の未熟さに反省しながらも懸命に向き合っていく。

娘は父の苦労を痛いほど感じ、あり得ないほど物わかりがいい。

それが却って辛くなる。

父も観る者も・・・。

見方を変えれば、立場が変われば不幸な物語になる。

途中で投げ出す方が全うといえるだろう。

それを支えるものは何か。

山田孝之演じる父親はスーパーマンではなく普通のサラリーマン。

それが僕を熱くする。

同時に僕の家族に感謝する。

守られた順番に感謝する。

やはり順番を守ることが子供を育てる、家庭を維持する上で重要なのだ。

何度も何度もウルウルしながら出来損ないの自分を反省し、健康な嫁さんに感謝する。

これじゃあ、映画のことはさっぱり分からないね。

まあ、映画コラムニスト的には正しいけど・・・。

愛しい作品になった。

そして、新しい発見も・・・。

知らなかったステキな役者さんを知ることに。

まずはゲロ先生役の伊藤沙莉。

娘役の白鳥玉季。

年齢ごとに娘は3人が演じている。

この3人とも素晴らしかったが、小学1年生を演じていた白鳥玉季の表情は最高。

これから間違いなく引っ張りだこだろう。

他にも役者陣にエールを送りたいが、前段が長すぎたのでブログはここまで。

家族の大切さを感じる作品だった。

冨山氏の「コロナショック・サバイバル」に続く作品。

やはりなかなかの商売上手。前作を読んだ者はつい手に取ってしまうだろう。

これも著者の戦略なのかな(笑)。

本書ではコロナショック以降の日本の企業の歩むべき道を示している。

以前よりDX(デジタルトランスフォーメーション)の必要性はあちこちで言われていた。

僕は言葉として理解していても自社にとっての必要性は掴めずにいた。

重要なのも分かるし、取り組まないと取り残される危機感も持っている。

しかし、どこから手を付けていけばいいのかピンとこない。

僕のようなボンクラ経営者は意外と多いのではないだろうか。

もしくはそれにも気づいていない超ボンクラ経営者もいるだろう。

決して非難しているわけではないですよ。

適切な表現が見つからないだけです(笑)。

DXの前に進めなければならないのが、CX(コーポレート・トランスフォーメーション)。

冨山氏は相変わらず日本企業に厳しく、「日本的経営モデル」から決別せよと強調される。

今までの成功体験は完全に過去の遺産であり、それにしがみついていては手遅れになると。

未だに過去の手法から脱しきれない企業は想像以上に多い。

僕は経営を任され10年が経過するわけだが、それももう古い。

自分としては新しいやり方で取り組んできたつもりだが、それも今となっては旧日本式。

世の中のスピードはもっと速いということだ。

冨山氏はスピード感ある変革を求めている。

それを評論家ではなく、多くの企業を立て直した実務家の言葉であるから説得力もある。

本書を読み終えた時に僕はもうヘロヘロ状態になっていた。

これまで僕が大切な価値観としていたあうんの呼吸も新卒純粋培養も定着率の良さも完全否定に近い。

もう僕の考え方はこれからの時代には通用しないわけね。

トホホ・・・。

これを嘆いていても仕方がない。

僕は良くも悪くもあまりこだわりないタイプ。

自分の価値観も少しずつ変化している。

急カーブを描くことは簡単ではないが、がんじがらめに縛られているわけでもない。

いい意味で柔軟。

ポリシーがないともいう(笑)。

そんなフラットな思考の方がいいかどうかは分からないが、

いずれにせよ過去の成功体験はリセットすべき。

上手くいっていた事業も永遠に続くわけではない。

それはより痛感するわけだが、これを全体でどう共有できるか。

まだまだ今までのやり方に拘っている者もいるだろうし。

本書でも「両利きの経営」の必要性を触れられていた。

積読状態から早く解放しないと・・・。

冨山氏は中小企業の数が多すぎるという。

僕は歴史ある企業を応援し、その魅力について語る側だが、伝え方はそろそろ変えるべきだろう。

淘汰されるべき企業と勝ち残るべき企業が明確になる。

歴史があるからいいとは言い切れない。

退出を願う場もあり、それも含め応援しなければいけない。

名大社は勝ち残る中小企業でなきゃいけないけどね。

冨山氏には直接話を伺いたい面もあるが、ボロカスに叩かれそうなので遠慮したい面もある。

それもトランスフォーメーションなんだろうな。

ポスターに書いてある「一生に一度の傑作」。

このコピーはちょっと大袈裟だな(笑)。

それに惹かれたわけではないが、たまには海外の青春映画も観てみるべき。

ジャンルは“プレイリスト・ムービー”と呼ぶらしい。

この言葉は初めて知った。

ミュージカルでもなく音楽とストーリーを繋ぎ合わせ、そこに独特の色彩を絡み合わせていく。

映画コラムニストとしては失格だが、それがどうやら“プレイリスト・ムービー”。

まだまだ勉強が足りませね。

映画を観る前はそんなことも知らずに、かなりオリジナリティのある映画だと感じていた程度。

今後、このジャンルも増えていくのだろうか。

それについてはさっぱり分からない(笑)。

ストーリーは至ってシンプル。

ネタバレしない程度に言っておけば、ある事件を基に家族崩壊から模索していくドラマ。

“プレイリスト・ムービー”としては初めてだが、よくあるパターンのストーリー。

それが音楽と映像美と特徴的なカットによって、

よくあるパターンではなくなり、不思議と映画にのめり込んでいく。

同時に感情移入し、登場する息子、娘の気持ちに大いに共感していく。

家族崩壊といえば、今公開されている長澤まさみ主演の「MOTHER」も同様。

僕は観る勇気がなく観ていないが

(あまり嫌な気分になりたくないので・・・)

子供が殺人事件を起こす点では共通する。

大きな違いは家庭や子供に無関心な親なのか、熱心すぎる親なのかの違い。

本作の事件を起こす息子の葛藤はよく理解できる。

親の期待を裏切ってはいけないというプレッシャーに押し潰され最悪な結果を招く。

方や真逆。

(観ていないので、真意は不明だが・・・)

結局は親の影響力が子供の今後を左右する。

今、担当している大学の授業で、学生の声を聴くと痛切にそれを感じたりもする。

オヤカク、ちょっと強すぎね?

話は逸れたが、日本でも海外でも振り回されるのは子供で、

結果的に親は子供の行動で自分の影響力の浅はかさに気づく。

人種、文化は違えど、これは万国共通なのか。

と本作の主旨とは異なるだろうが、そんなことを感じた。

であれば、勇気を持って「MOTHER」を観るべきだろうが、今のところ足は向かない。

決定的な違いはその先に希望があるかどうか。

少なくとも本作は希望がみえる。

明るいこの先を予感させる。

家族崩壊の現実にも真剣に向き合い絆を深める行動を起こす。

大きな違い。

そんな表現をしていると社会派ドラマと錯覚するが、これは青春映画。

なんたって“プレイリスト・ムービー”だから。

僕はなぜかこの映画を観ながら、大学時代に観た「ファンタンゴ」を思い出した。

大人になる境目だったのかな。

と理解不能なコメントでブログを終える。

時間のある人は新たなジャンルも体験してもらいたい。

この作品をどう捉えるかは非常に難しいと思う。

阪本順治監督、石橋蓮司主演の段階で観ることを決めたが、

その評価は決して高くない。

むしろ期待外れ的な感想が多かった。

そんなコメントは映画コラムニストでも惑わせる。

ここ最近は映画館に通う回数も減り、

観るべき映画が限られた状況では無駄な時間を過ごせない。

だから戸惑ったのだが、それは映画の関係者に一蹴されそう。

「お前は分かっていない」と低い声で睨まれそう。

まるでハードボイルドの世界のように・・・。

どうだろう、今、この令和の時代にハードボイルドは存在するだろうか。

昭和の遺産でしかないのか。

昭和の時代は当たり前にタバコを吸い、ウイスキーをストレートで飲み、

静かに語り合い、時には激しく踊り合い、気がつくと朝を迎えていた。

それは40代であっても、50代であっても・・・。

それが今はどうだろう。

僕はタバコは吸わないし、ウイスキーのストレートは稀にしか飲まないし、

12時前には自宅に戻り寝る。

実に真っ当な生活。

見方を変えれば、実につまらない生活。

映画で主役を張る70代の役者連中から、

今のオヤジや若者にダメだしを食らっているような錯覚に陥る。

そんな作品。

それを糞マジメに説教するのではなく、悪ふざけでたしなめる感じ。

この時点で何を言っているのか、どんな映画なのか全く理解できないだろうが、

僕は映画の魅力に引き込まれながら、

カッコつけるあまりカッコよくない爺さん達をカッコよく思うのだ。

それは脇を固める豪華な役者陣が静かに物語っている。

僕は作品を観るまで誰が出演しているか知らなかったが、いやいや本当に豪華。

ミリオン座で上映するような作品じゃない(笑)。

佐藤浩市、江口洋介、妻夫木聡、井上真央、柄本明親子。他にも・・・。

親子といえば佐藤浩市も親子で出演。

それも上司部下の関係で・・・。

息子でなければ佐藤浩市にあんな失礼な態度は取れないだろう。

そのあたりを確認するだけでも映画を観る価値はある。

映画業界も進化を続けている。

最新のテクノロジーを駆使してとんでもない世界を当たり前のように描いていく。

それも間違いなく映画の魅力。

同時に昭和の時代に持っていた大事なものが失われていく感覚も。

オマージュなのか、アンチテーゼなのか、本当にただの悪あがきなのか。

真意は不明だが、この感覚を大切にしたいと思ったのは僕だけだろうか。

本書を購入したのは10年前。

社長就任間もない頃に読んだはず。

しかし、僕の脳ミソの容量が小さいせいか、内容についてはほとんど覚えていない。

会社の本棚に眠っていたが、もう一度読もうと思って持ち帰った。

それがGW前。

GW中に読む予定が課題図書やオススメ図書が押し寄せ余裕なく、

読み終えたのがつい最近。

自分の本を読むスピードの遅さにほとほと呆れてしまう。

僕の書斎にはどんどん積読されていくばかりだし。

大学の授業で積極的に読書を勧めても、あまり説得力がないかも・・・。

著者は渋沢栄一氏。

最近になってグーンと知名度が上がった。

やはり一万円札の顔になるのは大きい。

20年振りの紙幣刷新。

なぜか僕の一万円札のイメージは未だに聖徳太子。

それだけインパクトが強かったのか、ほとんど手にしない一万円札を大切に持っていたからか・・・。

いまでもさほど変わらないけどね(笑)。

本書が書かれたのが大正5年。

今から105年も前。

第一次世界大戦の最中。

しかし、読んでみても全く時代を感じない。

もちろん少し前の明治に触れたり、時代的な価値の違いはあるが、

物事の本質は何ら変わらない。

それは元となるのが「論語」だから当然だが、経営哲学はこの2000年代でも変わることはない。

長い歴史をみれば、今のこの瞬間の状況が異常なのかも。

歴史的事実を学ぶことも重要だが、

その時々に何を語られていたのかを知るのはもっと重要なのかもしれない。

渋沢氏は「現代の青年が、今、もっとも切実に必要としているのは人格を磨くことだ」

と本書で語っている。

最近も同じようなタイトルの書籍があった。

100年以上、時代時代の狭間で言われることなのか、100年間ずっと言われることなのか。

いずれにせよ人格が未熟なのは間違いがなさそうだ。

多分、100年後も違う哲学者が同じことを話すのだろう。

歴史は繰り返す、失敗も繰り返す。

どれだけ技術が進歩しても、サービスが向上しても人の本質は変わらないわけね。

算盤の在り方も極端すぎてはダメ。

私心を捨て、いかに臨むか。

求められることは変わらない。

新刊本を読むのもいいが、たまには本質を突く名著も読まねばなりませんね。

また、10年後かな・・・。