盟友櫻山さんが以前紹介していて気になり手に取った1冊。

1日にスマホを150回開き、延べの使用時間が3時間となる昨今でいえば、

(多分、今の若者はもっと長い時間使用するだろう)

すきま時間の使い方は時代が求めることであり、

それを有効的に活用することがビジネスにおいてもプライベートにおいても重要。

いつの間にかそれが当たり前の時代になってきたのだ。

確かに僕の今の生活をみても、エレベーターを待つ時間、電車を待つ時間など

ほんのわずかな時間でさえ、スマホを開いたりする。

余裕がないだけともいえるが、ちょっとしたすき間でさえ無駄な時間を作りたくない表れ。

それがいいどうかは別問題だが、ざっぱに言えばそれが分かりやすい「すきま時間」。

いかに「効率化」することで得られる時間。

その一方で重要なのが「かたまり時間」。

どうその時間を作り、自分にとっての「快適化」に向かうことができるのか。

それが「創造時間価値」となり、何事にも代えがたい価値となる。

それをうまく使える人がより成功に近づくわけだ。

1日24時間は誰しも与えられた平等なもの。

子供でも大人でも、大金持ちでもそうでなくても与えられる時間は一緒。

当たり前なことなんだけど、その価値に気づいていない人が案外多いのかもしれない。

僕なんて普段ボーっとしている割には貧乏性で、

(あっ、これも創造的な価値・・・笑)

一分一秒が勿体なかったりする。

しかし、「すきま時間」「かたまり時間」を意識しているかといえばそうではない。

どうでもいいところで無駄な時間を使うくせに、コンビニで並ぶのはせっかちになったりする。

それを「すきま時間」と受け止めればいいだけだけど・・・。

いずれにせよ快適な時間価値の提供が、今後、ビジネスになっていく時代。

時間に大金を注ぎ込む人が増えてくるのだろう。

僕らのようなリアル中心でビジネスをする者はもっと時間の価値を考えなきゃいけない。

わざわざ出向く価値、そこで生まれる価値。

「かたまり時間」を頂く以上は、「創造時間価値」を提供しなきゃいけない。

自分自身の行動、そして自分たちの事業ドメイン、それを改めて考えるいい機会になった。

ありがとうございました。

本作はアカデミー賞の有力候補だった。

結果的には「パラサイト半地下の家族」だったけど。

これはこれで驚いた。

この作品は雑誌で読んだ評論ではすでに2020年のナンバー1作品に挙げられていた。

ちょっと早すぎるだろと思ったが、

評論家の方はそれだけ素晴らしい作品と捉えたのだろう。

確かに今年の映画の中では注目される作品に違いない。

社会派ドラマとも反戦映画ともコメディとも受け止めることができる。

社会派ドラマや反戦映画にありがちな暗くて重い要素が全くない。

戦争の悲惨なシーンもあまりそれを感じさせない。

戦争が及ぼす緊張感、切迫感もない。

映し出される景色や建物もほのぼのとしている。

逆にそのコントラストが高い評価に繋がっているともいえるのではないだろうか。

映画の描き方もどんどん変化してきているのだ。

僕の中では本作は青春映画。

有識者からは「お前はバカか!」と言われるかもしれないが、

僕の中のジャンルはそう。

くすぐったさを覚える青春映画なのだ。

なぜそう思ったかは、10歳の主役ジョジョ役を演じる

ローマン・グリフィン・デイビスをなくしては語れない。

いやあ~、彼は天才ですね。

その愛くるしい演技。おびえる表情、はにかむ表情、

甘える表情、そしてダンス。

どこをとっても抜群。

脇を固める役者陣もよかったが、彼のパフォーマンスが映画の価値を大きく高めた。

そんなふうに思う。

将来大物になっていくだろうが、チヤホヤされ天狗になり変な遊びを覚え、

堕落していかないことを祈るばかり。

周りの大人はしっかり育てるように(笑)。

そして、ジョジョの友達役ヨーキーも最高。

戦争に駆り出されても何の悲壮感も感じさせない。

誤射して家をぶち壊しても、あっけらかんとしている。

映画の中でいい空気を作っている。

子供を使って感動させるなんてズルいと思うが、

お涙頂戴映画ではないので許しておこう。

今年は結構なハイペースで映画を観ているが、例年に比べハイレベルではないか。

2020年がスタートし、たかだか1ヶ月半だが、

これまで観た6本はどの作品も素晴らしい。

外れがない。

今年は期待できる一年になるのか、

それとも前半飛ばし過ぎて後半失速するのか。

それは僕自身の鑑賞本数も含めて・・・。

映画って、やっぱりいいですね。

とありきたりな終わり方。

すみません。

こんな本を紹介すると「奥さんがどんな対応するの?」なんて思う方がいるだろう。

それは心配無用。

カミさんは僕のブログに全く興味を示さないので読むことはない。

本人が直接知ることはない。

カミさんの友達が読んでいて、

たまにブログのことを伝えることがあるのでそれは心配。

そんな友達に言っておこう。

”余計なことはしなくてよろしい”

元々、本書を読むつもりはなかった。

昨年、懇意にする議員さんの囲む会に出席。

著者の黒川さんが基調講演を行われ、それが面白かったので手に取った。

カミさんを上手くコントロールしようなんていう邪な考えはない。

決してそんな危ういことは考えていない。

そのためkindleで購入したものの、

空いた時間に少しずつしか読まなかったので、結構な時間が掛かった。

鼻息荒く読んだわけではないことを理解頂きたい(笑)。

しかし、読みながら

「なるほどね・・・」

「あの時はそんな感じだったんだ・・・」

と行動を思い出しながら納得する点は多かった。

それはカミさんだけにいえるのではなく、女性脳がもたらすこと。

自分の言動を疑っていたので、そうじゃないことを確認出来て一安心。

そんな場じゃない時も多いだろうけど。

本書が勧めるとおりの行動をすれば関係性はよくなるだろうが、そんな簡単ではない。

相手は気にしないと言われても、何か怪しいと疑われる。

その段階でこのブログの存在を知られてしまったら・・・。

なんともお粗末な結果になりそうだ。

ここまで書いてきたが取り下げた方がいいのかもね(笑)。

バレないような言動を心掛けたい。

いずれにせよ、僕は一人では生きられない。

同居30年以上の離婚のケースはこの30年で4倍になっているという。

捨てられる夫が多いという証。

気をつけなければ・・・。

しかし、こんなこともいえるらしい。

妻がガミガミ言うのは、夫と長く暮らしたいからだと。

それだけ心配しているからだと。

ガミガミいわれることを喜ばないと思わなきゃいけない。

僕の知り合いには酔って記憶を失くし訳の分からない行動で、

奥さんに激怒される方がいるが、それはどうなんだろうか。

相手のことを心配してガミガミ言うのとは違うんじゃないのかな。

女性の特性を知ることは大切。

勉強になりました。

ちなみに今日は結婚記念日。

平穏無事な1年にしたいと思います。

よろしくお願いします。

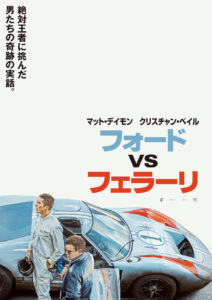

いやあ~、シビレた。

痺れた映画だった。

僕はさほどカーレースには興味はない。

山本左近氏は応援しているが、F1もル・マン24もほとんど見たことがない。

過酷なレースであることは知っているが、その程度のこと。

それでも大いに興奮する。

手に汗握るシーンが繰り返される。

車好きならより楽しめるはず。

こんな表現をするとアクション性の高い映画に思われるが、そればかりではない。

男同士の友情と意地を賭けた戦いであり、

企業のプライド、個人の名誉欲を描いた映画でもある。

本作は1966年のル・マン24時間耐久レースを描いた実話。

その背景にあるフォードとフェラーリの攻防も面白い。

そんな事実があったとはこの映画を観るまで知らなかった。

短絡的に互いの技術力を競っていると思っていた。

無知は罪ですね(笑)。

褒め称える友人が多く、それにつられて観たわけだが、これは大正解。

間もなく公開も終わりそうなので、男同士の熱いドラマに興味のある人は、お早めに。

1960年代の色使いも巧みだし、ハラハラドキドキするレース展開も見ものだし、

実在する企業トップの人物像も上手く表現されている。

そして何よりいいいのがダブル主演のクリスチャン・ベールとマット・ディモン。

特にクリスチャン・ベールの役作りは尊敬を超える。

映画の最後にモデルとなったケン・マイルズとキャロル・シェルビーの写真が紹介されるが、

ケン・マイルズはクリスチャン・ベールにそっくり。

クリスチャン・ベールが完璧な役作りをしたということ。

「バイス」でもそのこだわりに感動したが、本作でも凄まじいものを感じた。

とてもバットマンと同人物とは思えない。

映画の中の登場人物もそうだが、とことんこだわる男はいつの時代もカッコいい。

こんな生き様を見せつけられると一体自分は何をやっているんだ…

と余計なオーバーラップをしてしまう。

そして、ところどろこ笑わせるところ、泣かせるところがあるのもいい。

勝負にこだわるマット・ディモン扮するシェルビーは意外にこっすいしね。

まあ、それも含め熱き戦いなんだろう。

そして、エンディングで示されたル・マンでのフォードの成績。

これは一体、どんなメッセージなんだろうか?

賞賛とも皮肉とも受け止められる。

アメリカ全体に発したメッセージとも受け止められる。

一番何が大切なのかと・・・。

本作は153分と長い作品だが、時間の長さを感じることはなかった。

いやいや、面白かった。

先月のニュースには驚かされた。

伊集院静氏がくも膜下出血で倒れ、緊急搬送されたというニュース。

手術は成功したとのことだが、現状はどうなんだろうか。

新たな情報って入ってきていないよね?

日経新聞に連載されている「ミチクサ先生」はどこまでストックがあるのかな?

もう全部書き上げているのだろうか。

本人のことが心配だが、こちらも心配。

この連載は読んでいないけどね。

以前書いていた「琥珀の夢」も単行本が発売されてから読んだだけだし。

あの連載を毎日読み続けるのも結構大変だと思うのは僕だけだろうか。

時間の使い方がうまい人はあっという間に片付けちゃうんだろうね。

そういえば今月は「私の履歴書」も読んでいない。

企業経営者の場合は欠かさず読むのにね(笑)。

と本書とは関係ないことばかり書いてしまった。

伊集院氏のエッセイを読むのは久しぶり。

結構楽しみにしていたのだが、これは明らかに僕がターゲットではない。

読みながら「これはもっと若いヤツが読むべきだな・・・」という気持ちになってきた。

後で知ったことだが、

(もっと早く知るべきだろう。それは・・・)

本書は週刊プレイボーイの連載を加筆修正、再構成したもの。

当然、読者はもっと若手だ。

いや、待てよ、実際はそうじゃないかも。

雑誌HotDogは僕が大学生の頃、よこしまな考えで読んでいた雑誌。

当然、ターゲットは20代男子だった。

しかし、今、HotDogの読者ターゲットは40代男性だという。

若い連中が雑誌を読まなくなって、読者ターゲットはそのまま年齢を重ねているのかもしれない。

あと20年するとHotDogの読者は60代ということ?

それはそれで問題かな。

いやいやもっと違う問題ですね。

またまた、本書とは関係ないことばかり書いてしまった。

話を戻せば、本書の読者は僕よりもずっと若い世代。

そんな意味では今の20代、30代が読むと大いに刺激を受けるだろう。

刺激を受けるべきだ。

僕も未成熟ではあるが、多くの経験をすべきだ。

地獄を見たり、絶望を覗いたりするのは極端な話だが、若いうちにやっておくべきことは多い。

それを伊集院氏は当たり前のように語っている。

その中身についてはいつも言われていることに近い。

ギャンブルに興味がない僕はそこにはついていけないが・・・。

本書では珍しく神の存在にも触れている。

過去、あまりその分野には触れてこなかったと思うので、そんな意味では新鮮。

やはり歳を重ねることも影響しているのだろうか・・・。

そんな時に流れてきた伊集院氏のニュース。

偶然ではあるけれど・・・。

早く元気になってもらいたい。

そして、若者たちにゲキを飛ばしてもらいたい。

ガキのままじゃダメだと・・・。

もうこの年齢になると恋愛映画は響かないと思っていた。

10代、20代の頃はトキメイテいた映画も今やすっかり・・・。

だから、本作に対しては僕自身の自信がなかった。

この映画を感じ取ることができるかどうかと・・・。

それは杞憂に終わった。

上映中の2時間、僕は喜んだり悲しんだり涙したりと気持ちが揺り動かされていた。

そして、気づいた。

僕はまだ恋愛映画を観る感性を持ち合わせていると。

しかし、その感性はすべてに通用するわけもなく、

ごく限られた作品にあることも同時に気づいた。

この先も滅多に出会うことはないと・・・。

そう考えると本作を観れたことは幸運。

松たか子も広瀬すずも話題の森七菜もトキメキの存在だった。

ネタバレしない程度でいえば、手紙を通じて過去と現在がシンクロし、

その対象となる人物もシンクロし、巧みにストーリーは展開される。

観る者はドキドキしながらその過去と現在を追っかける。

広瀬すずと森七菜の可愛らしさと松たか子の安心感にも心が躍るから不思議だ。

この作品を機に森七菜はブレイクするだろう。

それは24年前に公開された「Love Letter」で輝きを放った酒井美紀のように。

映画はかなり忘れたが、彼女の印象は今でも残っていて、個人的には中山美穂よりも強かった。

そこにもトキメイた。

「Love Letter」で主演した中山美穂やトヨエツの本作でのやつれ具合もよかった。

狙っていたとしか思えないけど(笑)。

しばらく余韻を感じながらも本作を振り返ってみるとツッコミどころは多い。

福山は女々し過ぎるとか、美咲(広瀬すずの母親)はなぜダメ男に惹かれたのか等。

それを上回る魅力があるからいいんだけど・・・。

その中で僕は娘役である広瀬すずの発した言葉に涙した。

それはドラマ「ハゲタカ第5話」のリー会長の言葉と同じ。

感動した。

この両方を分かる方は相当な方ですね(笑)。

人には捨てられない何かがあるのだ。

そして、最後に思ったこと。

監督岩井俊二も福山雅治もズルい。

絶対、美味しいところを持っていく。

世の女性はこの作家と役者にフラフラにさせられる。

なんということか・・・。

岩井俊二なんてトヨエツと同じで大して仕事していないじゃないか。

すいません。

言い過ぎでした。

モテない男のやっかみですね。

中年男子が一人で鑑賞するのはいかがかと思うが、

たまにはこの類の映画を観て若かりし頃を思い出すのもいい。

いつまでも大切にしていたい感性ですね。

この90歳のジジイは今更、世の中に何を問いたいのか。

その飽くなき活力や精力はどこから生まれているのか。

最近の作品を観るとそんなことを感じてしまう。

特にここ数年はメッセージ性が強い。

実話を基に描く作品が多いのも最近の傾向。

意外と気づかないと思うけど。

昨年、僕がベストワンに選んだ「運び屋」もそうだし、

「15時17分、パリ行き」も「ハドソン川の奇跡」もそう。

真実以上に真実を描くことのできるレアな監督だ。

現在は俳優が監督業も行い、成功した例だが、

30年後にはチャールズ・チャップリンと肩を並べる存在になっているだろう。

伝説的人物になっているのではないか。

違いは笑いに変えるか、真実を伝えるか。

その違い。

いずれアメリカ映画を代表する監督になるのか、その真逆。

反体制の作品も見受けられるしね(笑)。

以上、映評ブログでした。

といいたいが、そんなわけにはいかない。

ここまでのブログでは一切本作には触れていない。

どれだけ余計な文字数を稼ぐというのか・・・。

映画の背景は1996年に開催されたアトランタオリンピック。

僕は当たり前のように名大社で働いていて、

本作に登場するマイケル・ジョンソンは記憶にあるが、この事件は記憶にない。

日本ではそれほど話題にならなかったのだろうか。

そこをえぐり出すクリントイーストウッド監督の力はさすが。

大きな事件ではないが、見過ごしてはならない。

事件を救い上げるのも監督の特徴かも・・・。

そこに人間の真の姿が描かれている。

それは主役のリチャードジュエルであり、母親のボビであり、

弁護士のワトソンであり、FBIのトムである。

その真の姿が泣かせるし、人として忘れてはならない姿。

いや、違う、そう、

忘れるべき人の姿も描かれている。

それが大概は最も権力を持つ人間なので、始末にを得ない。

それはそれとして、とにかく響く。

監督はこれまで観る者を泣かせる行為はもたらさなかったが、

本作はところどころそれを見せる。

かなりズルいといえよう。

ただ僕らはそのズルさを受け入れるべきだし、自分の姿を考えるべき。

それは主役のリチャード・ジュエルのように・・・。

またもや素晴らしい映画を見せてもらった。

丹羽さんの著書はなぜか手に取ってしまう。

これまでの作品に感銘を受けることも多かった。

本書には”部・課長必読!”と書かれている。

一応、これでも社長を10年任されてきたので、本書のターゲットではないはず。

だが、改めて社長として求められることを痛感した。

この類の書籍は定期的に頭の中に叩きこまないといけない。

忙殺される日々を過ごすうちに頭の中からすり抜けてしまうことも多いだろうから・・・。

著者である丹羽氏は社長、会長の経験は12年。

社長業としては僕の方が既に期間は長い。

しかし、期間の長さでその価値が決まるものでなければ、実績がある者が長いとも限らない。

あまりに実績がなければ短命に終わるだろうけど・・・。

本書で表現される社長業はどちらかといえば大手向き。

オーナー企業や中小企業の経営者をイメージして書かれた内容ではない。

その点では読んでいて若干の違和感を感じるが、それは当然のこと。

僕が中小企業のことしか語れないのと同様に大企業の社長経験者は大企業のことしか語れない。

丹羽氏の目線はやはりそこにある。

だが、企業規模問わず求められる資質は大きくは変わらない。

このあたりの表現はどの社長も共感するところだろう。

「社長が孤独でなければ、その会社はうまく回っていかない。」というのが私の信念です。

私自身の体験として12年もの間、社長と会長を務め、

そこに共通して求められた資質は「孤独に負けない」ことだったと思います。

大切なのは情熱と気力とともに明るさと精神力の強さ。

そして、リーダーとして高い志を持続できるだけの倫理観を持っているかどうかです。

丹羽氏に限らず名経営者と呼ばれる方の言われることはほとんど変わらない。

そこは改めて肝に銘じないといけない。

特に最近、社長という役割について僕自身が考えることが多かったので、復習的な学びにもなった。

社長の持つ権力についても・・・。

丹羽氏は59歳で社長に就任。

当時では最年少での就任だったという。

その年で最年少か・・・。

僕はそれくらいには引退しようと思っているというのに。

見方を変えれば、今の僕の年齢はまだまだ若手。

そこをもっと意識して毎日を過ごさねばならない。

勉強になりました。

今、最も話題の映画。

昨年のカンヌ国際映画祭「パルムドール」受賞作だから当然ともいえるが、

同様の受賞作「万引き家族」よりもヒットしているんじゃないだろうか。

休日にちょっとした空き時間があったので、

ミッドランドスクエアシネマでネット予約をしようとしたらほぼ満席。

別日に会社近くのミリオン座で鑑賞。

ミリオン座にあれだけ多くの人を見たのは初めて。

平日のあんな時間に・・・。

テーマとしては「万引き家族」と近しいが描き方は全く異なる。

むしろこちらの方がショックが大きい。

来年はどんな家族がこのカンヌ映画祭で暴れるのだろうか(笑)。

まずいえること。

これは絶対余計な知識を入れずに観た方がいい。

ストーリーを全く知らない状態で観た方が断然いい。

僕もあえて余分な予備知識は入れなかった。

4人家族が全員失業中で寄生することと半地下の住まいに住んでいる程度のこと。

タイトルのままじゃないか・・・。

「万引き家族」と違い映画はテンポよく明るい。

コメディーのようだ。

むしろジャンルとしてはコメディーかも・・・。

それが一気にホラー映画のような展開になるから恐ろしい。

そんな点でいえば韓国は意外と柔軟な国なのかもしれない。

あのピリピリとした緊張感は堪らない。

中には逃げ出したくなるような観客もいるんじゃないか・・・。

僕の隣には老夫婦が座っていたが、驚いたことに旦那さんはイビキをかいていた。

こんな凄い映画でイビキをかくなんて日本のお年寄りは根性が座っている。

そのあたりに両国の大きな違いがあるのかな。

変な意味はありません(笑)。

僕がこれまで観た韓国映画ってそれほどない。

もっと観たいのだが機会が少ない。

記憶になる作品といえば「シュリ」「JSA」「息もできない」くらい。

どれも素晴らしい作品だが、やたら重い。

「シュリ」はちょっと違うが、韓国の暗部を描いている。

本作も闇を感じるが、そこには今までにはない青い空、美しい緑が存在する。

大富豪のお母さん役のチョ・ヨジョンさんも美しく明るい。

ちょっと母親としては若すぎないかと思ったのは僕だけではないだろう。

日本の女優さんの誰かに似ている。

若い頃の黒木瞳さんに深津絵里さんを掛け合わせた感じかな・・・。

そんな印象。

個人的には韓国の女優さんは好きです。

それはともかく今年に入っていきなりガツーンと殴られたような映画。

観ておくべき1本。

恐るべしポン・ジュノ監督。

多くの知人が勧めていたので手に取った1冊。

多分、勧めていなくても読んだとは思うけど(笑)。

著者の作品は何冊か読んでいる。

このブログで検索をかけてみると「人間を磨く」がヒットした。

結構、いいことを書いているじゃないか。

書いたことすらあまり覚えていないけど(笑)。

このような立場で仕事をしているとどうしても人の動きを中心に見てしまう。

それが重要なことであり、どう接していくかがで僕の真価が問われる。

プラス面ばかりが目につけばいいが、実際は悲しいかなそうじゃない。

どうしてもマイナス面を見てしまい、それに対しての発言もマイナス要素が強くなる。

つい感情的な思いになってしまうこともある。

でも感情的な言葉は極力出さないように気をつけていますよ。

はい。

本書を読むとそういった姿勢がいかに運気を下げ、

自分にとっても周りにとってもマイナスであることがよく理解できる。

元々、ポジティブであまり後ろ向きなことは考えないタイプだが、

上手くいかないことがあったりするとつい陥ったりしてしまう。

必要以上に周りは観察しているので、気をつけなければならない。

無理やりポジティブ思考になるのも逆効果だし・・・。

無理やりではなく自然に日常ポジティブな言葉を発するべき。

確かに名大社にもポジティブバカと呼ばれるマネージャーが存在するが、

彼が喋れば自然とそんな雰囲気にあるから不思議だ。

それはやはりその空気を流す力を持っていることであろう。

そう思えば、ポジティブバカから学ばせてもらう点は多いということか。

使い方には注意が必要だけど・・・。

本書では独り、静かに自然と向き合う必要性を説いている。

確かにそれは僕が感じるところ。

ランニングするのは体を鍛える面が大きいが、

朝日を浴びながら自然豊かな公園を走っていると気持ちがスッキリとし、

心が洗われるような気持ちにもなる。

それと同じことだろう。

僕のこれまでの人生を振り返れば、かなり運がいい人生を送っていると思うが、

見方を変えれば自分が導いてきたともいえる。

知らず知らずのうちに運気を磨いてきたのかな(笑)。

今後は意識的に運気を磨く努力をし、更に幸運をもたらすようにしたい。

それも自分だけではなく周りに運んでこれたら尚いい。

理想だよね。

発する言葉も自然と気をつけるだろうし・・・。