最近、映画コラムニストの仕事も増えてきた。

(妄想かもしれないが・・・)

今年はさらにその仕事を増やしたいと思う。

そのためにはコラムニストだけでなく、評論家としての実績も上げなければならない。

この時期になると求められるのが前年のベストテン。

間もなく発表される「キネマ旬報」のベストテンも多くの評論家が評価した点数の総合順位。

いずれ僕もキネマ旬報から評価とコメントを求められることになるだろう。

そのためにはいつでも答えられる準備をしておかねばならない。

本来なら日本映画、外国映画ともベストテンを打ち出すべきだが、

映画コラムニストとして専業ではないのでそこまでは難しい。

2019年に観た作品は日本映画16本、外国映画15本、合計31本。

選りすぐりの31本だが、ここは邦洋合わせてのベストテンにしたい。

それでもこれを選ぶには相当難しい。

最初は1位から5位、6位から10位とざっくりした順位にしようかと思ったが、

ここは忖度なしにはっきりさせた方がいい。

そんなわけで僕の2019年のベストテンはこちら。

1.運び屋

2.グリーンブック

3.ホテルムンバイ

4.ジョーカー

5.新聞記者

6.プライベート・ウォー

7.家族を想うとき

8.バイス

9.凪待ち

10.記憶にございません

上記以外にも、「家に帰ろう」「マチネの終わりに」「ひとよ」「カツベン!」など

好きな作品はあったが、外さざるを得なかった。

できれば日本映画を半分選びたかったが、結果としては洋高邦低。

これも仕方ないだろう。

優れた外国映画が多かった。

選んだ作品は全てブログで評論しているので、気になる方はブログ内検索をしてね(笑)。

いえるのはクリントイーストウッド監督が年齢を重ねるごとに素晴らしい作品を生み出すことと、

(間もなく公開される「リチャード・ジュエル」も楽しみ・・・)

白石和彌監督の精力的な活動。

日本映画界では圧倒的な存在感を生み出している。

そうはいってもたがだか31本の世界。

少なくとも50本の映画を観ないとベストテンを語るべきではない。

これを仕事と認めてもらい、昼間から映画館に通うことを許してもらいたい。

そうすればもっといいベストテンをつけることができるけどね…笑。

前作「トヨトミの野望」の書評ブログを書いた時に結構な反響があった。

かなりの真実があると・・・。

レビューなどを読んでも半信半疑だが、知り合いにそんなことを言われるとグッと説得力が増す。

やはり書かれている内容には事実が多いようだ。

書店では買い占めが起きて全ての「トヨトミの野望」が消えたという噂も・・・。

かなりの話題になっていたんですね。

その第2段が本書。

前作は文庫が発売されてから購入したが(kindleだけどね)、

今回は単行本発売早々に購入(kindleだけどね)。

思う壺読者であることがよく分かる(笑)。

本作で描かれるのはまさに現在と近い将来。

現在はほんと最近の話も・・・。

ソフトバンクの孫正義さんを思わせる人物も登場するし。

誰が読んでもここを間違うことはない。

そんな背景があったなんて、この小説で知ることができたのは経済のお勉強。

そういえば、あれだけ話題になった燃料電池自動車「MIRAI」を

見る機会が減ったのも本書を読んで気がついた。

なるほど、そんなわけね・・・。

これも自動車業界のお勉強。

最近の業界が置かれた状況も理解できるので、それだけでも読む価値はある。

そして、ここで描かれる近い将来。

内容は一気に池井戸潤の世界へ。

主人公の豊臣統一は急角度で池井戸作品に登場する熱血漢溢れる社長に変身する。

捉え方は様々だと思うが、僕はそんなことを感じた。

熱いドラマが繰り広げられる。

過去は実話を基に描かれるフィクションだが、未来は完全なフィクション。

著者の想像もしくは予測でしかない。

その社長像はかなりカッコよかったりする。

穿った見方だが、叩かれた著者がここでは褒められる存在になったような・・・。

穿った見方です(笑)。

そして、世の中を変えるのは中小企業の存在。

感動させてくれる。

これも池井戸作品の特徴。

最後まで読むと空気も変わってくる。

本作のシリーズはこれで終了だろうか。

「トヨトミの帰還」とか「トヨトミの覚醒」とか発売されたりして・・・。

な~んてね。

STAR WARSを意識しすぎだろ(笑)。

かつて名古屋駅前に松竹座という立派な映画館があった。

僕は大学時代、名駅の他の映画館でアルバイトをしていたこともあり、

この映画館にはちょくちょくお邪魔していた。

大半はタダ券をもらって観ていたが、これはという作品は前売り券を購入し観ていた。

名古屋を代表する大きな映画館だった。

カップルシートなんていう特別な席もあった。

昭和のよき時代。

年末年始には必ず「寅さん」が上映されていた。

松竹の看板作品。

確か当時は2本立て。

「釣りバカ日誌」も最初は2本立てのサブ的な作品だったかと思う。

映画の冒頭は必ず寅さんの夢から始まる。

ハッと目が覚め現実が訪れる。

それは本作も同じ。

いきなりオマージュじゃないか・・・。

どうだろう。

僕は「男はつらいよ」を何本観ただろうか。

リアルで観た作品は少ない。

1作目や2作目は山田洋次特集かな・・・。

全作品のうち1/3も観ていないし、ほとんど忘れてしまった。

しかし、寅さんが語る

「結構毛だらけ猫はいだらけ。穴のまわりはクソだらけ」

は最高だった。

あの軽妙な口調は渥美清だからこそ成し得たのだろう。

そんな過去の寅さんシリーズを思い出させてくれるのが本作の最大の魅力。

タイトルにある通り、映画を観る者全てが寅さんにお帰りを言い、過去を懐かしむ。

それは昔の時代は良かったというように・・・。

映像のタッチも昭和そのもの。

一つ一つに会話も今よりも丁寧で懐かしさを感じさせる。

セリフも普通ではあるが、普段会話では使わない表現が多い。

そんな感じ。

それが山田洋次監督が求めていた世界かもしれない。

本作は原題をを進行させながら過去をシンクロさせていくのだが、使い方が絶妙。

特に第1作目?の映像がいい。

倍賞千恵子さんはあんなに可愛かったんだ・・・。

今やすっかりおばあちゃんだが(映画の中もね・・・)、当時はとてもチャーミング。

博が惚れるのも仕方ない。

そんな感じで本作は過去の作品を少しずつ引っ張り出し、寅さんのせつない恋愛遍歴を映し出す。

観る者は当時をオーバーラップさせ、寅さんとの思い出を懐かしむ。

言い方を変えればズルい作品。

それでも観たいと思うし、観て感動してしまうから不思議。

それが一般的な捉え方だが、本当は別の意味合いも。

もしかしたら山田洋次監督は違うメッセージを訴えたかったんじゃないのかな。

今の時代に・・・。

それにしても正月に観るには相応しい映画。

日本映画は寅さんで一年をスタートすべきなんだろうね。

何となく日経トップリーダーの回し者のような存在になりつつある(笑)。

本書は日経トップリーダーの連載や星野リゾート代表の星野氏の講演をまとめたものが中心。

実際は既に読んでいる内容がほとんど。

改めて取り上げる必要があるかといえば微妙だが、

ファミリービジネスを学ぶ者としてはしっかりと押さえなければならない。

今や星野氏はファミリービジネスを語る第一人者といっていい。

10年程前、僕はグロービスで開催された星野氏の講演を拝聴し感銘を受けた。

その時のテーマはマーケティングだった。

今はファミリービジネス関連で感銘を受けている。

ネタに使わせてもらうこともしばしば。

創業家4代目として格闘されてきた背景は説得力があり、その分析においても納得感は高い。

ファミリービジネスの研究をライフワークとして捉えられている。

本当は昨年12月までの「名古屋ファミリービジネス研究会」で

紹介したかったが、間に合わなかった。

読むのが遅かっただけですね(笑)。

今年の企画で紹介します。

本書では同族企業に関わる11名の方との対談で本音が語られている。

順調なケースは一つもなく、修羅場を乗り越え今に至るケースばかり。

その方が読み手には参考になるはず。

その中の一つに大塚家具の大塚久美子社長との対談がある。

大塚家具といえばつい先日、ヤマダ電機の子会社化が発表されたばかり。

経営状態は厳しく支援を仰がねばならない状態。

僕がその箇所を読んだのが偶然にも発表あったすぐあと。

対談は1年以上前だったが、とても新鮮だった。

この対談で星野氏は大塚社長に対して、こんなことを言っている。

『絶対という仕組みを考える、ということなんですよ。

大塚さんの今のコミュニケーションが守りに入っていることです。

「彼らとは違う」「誤解を解く」といった、表現は守りです。』

この対談には当然前後の文脈があるので、この文章だけだと、

何のこっちゃ?と思われるだろうが、僕はこの言葉がとても響いた。

結果、今のような結果に導いたとも受け取れる。

これはあくまでも個人的な感想で、事実かどうかは別だけど・・・。

本音トークは本人の価値観をもあぶり出してしまうのかも。

ファミリービジネスを学ぶに従い、

ファミリービジネスでない僕は更にどうしていけばいいのか迷い込む。

強みを知ることは弱みをあからさまにすることにもなる。

主観と客観でせめぎ合う辛さ。

最近はそんな状態だ。

誰か非ファミリービジネスの教科書を書いてくれないかな。

サラリーマン経営者じゃなくてね・・・。

なんだか迷子になりかけてしまったが、ファミリービジネスに関わる方にはおススメの1冊。

ぜひ、読んでもらいたい。

最後は回し者のような終わり方。

新年最初の書籍の紹介が本書がいいかは分からないけど(笑)。

この映画には悪い人は一人も出てこない。

懸命に前を向いて生きている人ばかりだ。

もがき苦しみながらも幸せを求めて生活をしている。

しかし、幸せが訪れることはない。

せつない。

映画を観ているこちら側が苦しくなってくる。

眼をそむきたくなるが、眼を離すことはない。

そこに現実があると感じるからだ。

目をそむくことは現実から逃げていることを意味する。

それを分かっているから逃げることができない。

この作品に登場する家族も同じ。

誰も逃げていない。

逃げようとする瞬間はあるもののその生活を受け止め、戻ってくる。

それがとてつもなく悲しい。

本作の舞台はイギリス。

どんよりとした天候の中、家族のために働く父親がいる。

母親も家族のために働く。

これが日本であっても何の違和感もない。

むしろ日本の方が想像しやすい。

これに近い日本映画もあったんじゃないかという錯覚も起きる。

どこにでもあり得る家族像がここに描かれている。

どこで間違ったのか、生きる時代がまずかったのか、

いい偶然と悪い偶然があるとすれば、たまたま悪い偶然が重なっただけじゃないか。

そんな想いを抱きながら、映画を見つめていた。

いつ何時、僕がこの映画の家族と同じ状況となっても不思議ではない。

たまたまに過ぎない。

運を掴めたかどうか、それを見逃さなかったかどうかの違い。

そんなふうに思えてくる。

どんな時も自分の判断軸と比べるのが大切。

僕は感情を抑えることができるだろうか。

僕は言葉を選ぶことができるだろうか。

いざという時、どんな判断をするのか。

映画は多くのことを教えてくれる。

そして、つくづく思う。

今のシアワセに感謝しなければならない。

家族に感謝しなければならない。

普通に暮らせるシアワセを。

タイトルではないが、家族を想うことを感じさせてくれる映画。

大人は観なきゃいけない。

いつまで名古屋で公開されているのか。

早めに鑑賞することをおススメしたい。

誰かは忘れたが、本書を勧めていた人がいた。

そろそろドラッカーの復習をしたいと思っていた時期なので都合よく手に取った。

ドラッカーをかじった経営者やビジネスマンは多いはず。

経営を学ぶ場合、誰もが一度は通る道かもしれない。

こんな僕もドラッカーの著書は何冊も読んでいる。

有名なキャッチフレーズも覚えてはいる。

でも、大半は忘れている。

お恥ずかしい話だが、実践していないことも多い。

頭で理解し、知った気になってそれで終わっている。

そんな状態。

リーダークラスに「マネジメント」を推奨しながらも、本人はその内容を忘れている。

情けない話だ。

となれば、やるべきことは簡単で明確。

再度学べばいいだけのこと。

心に響いた言葉も時間と共に消えていくため、定期的に学ばねばならない。

その一冊として本書はうってつけ。

ただの解説書ではない。

これまでのフルに経験を活かし現場で動かしている。

それが企業の実績として証明される。

連続赤字の会社が黒字化した。

自社の強みを再認識した。

イノベーションを起こした。

言葉だけを並べれば、よく聞くフレーズ。

ドラッカーに限らずあちこちで語られる経営学。

VUCAの時代だろうが、web2.0の時代であろうが変わらない。

物事の本質は変わらない。

結局はそれを実践するかしないかしかない。

著者の國貞氏は確実に地道に現場に落とし込み、クライアントをサポートしている。

それだけで説得力が生まれる。

著者は本書に書かれている内容が完全に頭の中に叩きこまれているのか。

それはドラッカーの著書を読破したところで成し得るものではない。

何度も何度も読み返し理解を深め、実際の行動と照らし合わせ検証しているのだろう。

本書を書き上げるにあたっては、ドラッカー本を引っぱり出しキーワードを紐解いているとは思うが、

その知識量、理解量には唸らされる。

僕なんてかじったうちにも入らないんだろうね。

変化に対応できる組織を作るには変化に対応できる人を育てるしかない。

果たしてそれができているのだろうか。

特に最近、ジレンマに感じることでもある。

仕事ができる人とそうでない人の差は10倍、100倍の違い。

その認識を持たせなきゃいけない。

人材育成の要諦は「愛情」「切磋琢磨」「信賞必罰」。

どれが欠けても人は育たない。

まだまだ「信賞必罰」が足りないのだろうか。

何を持って必罰かは定義せねばならないが・・・。

企業の目的、顧客価値の創造。

重要な項目はいくつもあるが、改めて人作りをしなければならないと感じた。

商品力が人であるのは間違いない企業なのだから・・・。

いい気づきをありがとうございました。

かつて長谷川和彦という映画監督がいた。

彼が映画を撮ったのは「青春の殺人者」と「太陽を盗んだ男」の2本のみ。

また、小栗康平という監督もいた。

彼が撮った作品も「泥の河」「伽耶子のために」など数本。

調べてみたら二人とも健在なので、

(かつては相応しくない。すみません・・・)

これからも映画を撮る可能性はなくはない。

評判が悪くオファーがないなら仕方がない。

しかし、彼らの作品の評価は高い。

もっと撮ってもよさそうだが、数年に1本しか撮らない。

単純に疑問が生じる。

どうやって生活費を稼いでいるのだろうか・・・。

どうでもいい話だが気にはなる。

そして、本作の周防正行監督も同じ。

過去の作品は評価が高い映画ばかりなのに、あまり登場しない。

数年に1本しか作らない。

どうやって生活しているのか。

映画監督は余程儲かる仕事なのか。

奥さんの草刈民代さんに食わせてもらっているのか。

どうでもいいことだが真剣に考えてしまう。

そして、本作「カツベン!」。

5年振りの周防作品。

期待が高まるのは当然のこと。

公開早々に映画館に足を運んだ。

周防作品としては「Shall we ダンス?」や「それでもボクはやってない」が話題になるが、

僕の中では「シコふんじゃった。」が一番。

これは青春映画の傑作。

路線としてどうだろう。

本作は「シコふんじゃった。」に近い描き方じゃないのかな。

ストーリーは単純明快の娯楽作品。

青春映画でありながら胸キュンになるわけではなく、ほのぼのとシアワセを感じさせる。

子供だましといえなくもないが、これも織り込み済みだろう。

だからこそ安心して観ることができ、安心して笑うことができ、

安心して過去を懐かしむことができる。

しかし、映画はそれだけで終わらせるのではない。

観る者に考える余地を与える。

それは人により受け取り方があるが、僕的には永瀬正敏さんがその役どころ。

それは当時の時代感を表すだけでなく、現代にも通ずるところ。

このあたりが周防監督の特徴なのかもしれない。

本作で気になったのが、ヒロイン役の黒島結菜さん。

大河ドラマ「花燃ゆ」や「いだてん」にも出演していたが、

チャキチャキさが可愛い。

その彼女の子供時代を演じていた子役も良かった。

ただ名前が分からない。

公式サイトにも載っていない。

誰だろう?

気になるなあ~。

そして周防作品にはお馴染みの竹中直人をはじめとしたふざけた役者陣もいい。

力の抜け具合が映画を和らがせている。

周防作品の中ではベストではないが、2019年の日本映画では観るべき作品。

さすが、周防監督!

本当は一人で観るべきではないね。

誰かと一緒に観るべき。

ほとんど映画の内容に触れずにブログを書き終えてしまった(笑)。

本作も当初、僕の鑑賞リストには入っていなかった。

予告編を観て「面白そうだけど、まあ、いいか・・・」

という程度でそれほど惹かれることはなかった。

しかし、意外と周りの評判は良く、

これまでの歴史ものとは全く異なる作風と知り観ることにした。

周りが言う通り。

歴史もののコメディと捉えるだけでなく、作り方が斬新。

人は素直でなきゃならない。

「これは映画?」

と一瞬疑ってしまうシーンの連続も大袈裟ではないはず。

NHKの歴史検証の番組を見ている感覚。

ネタバレしない程度に言っておくと、

当時のお金の価値を今の基準に合わせた見せ方は秀逸で分かりやすい。

かけそば一杯16文=480円という価格設定で時代観ギャップを拭い去ることができる。

その都度、飲み代や旅行代、修繕費などが今の価格で表示されるので、

粗っぽい使い方にはハラハラしてしまう。

そして、あり得ないシーンが表示される金額を手で隠すシーン。

これは見事。

映画を観ていない方は「なんのこっちゃ?」と思うだろうが、

ここは笑うよりもお~と唸らされる。

何気ないシーンなので、見過ごしてしまう可能性もあるけど・・・。

タイトルに「決算!」が入っているだけに、この映画の中心は金、金、金。

今までここまでリアルにお金を描いた映画があっただろうか。

会社も同じだが、常にキャッシュフローを気にしながら商いをしなければならない。

藩は会社であり、常に内部留保を気にしながら経営をする。

無駄な出張も抑えたいし、接待交際費だって気をつけなければならない。

どこの会社もそうだが、経理がしっかりしている会社は安定している。

赤字になったり、経営状態が悪くなって、

初めてお金の使い方に気をつけるのもよくあるケースじゃないだろうか。

そんな意味では身につまされる映画。

決して大石内蔵助のように湯水のように経費をつかっているわけでも、

いけない遊びをしているわけじゃないけどね(笑)。

それにしてもここで描かれる大石内蔵助はこれまでの人物像を180度変える。

優柔不断でスケベでええかっこしい。

遺族がみたら怒り心頭ではないだろうか。

最後の最後は男らしさを見せるから、許されるけど。

本作がどこまで史実かは分からない。

かなりデフォルメされているとは思うが、歴史ものって大体そうだし・・・。

たまには本来オカタイ舞台をあっけらかんとさせた作品もいい。

それにしても吉本色が強い。

これも無駄使いを許さない作品の姿勢のあらわれだろうか。

たまにホリエモンを読むと刺激になる。

全く異なる生き方、考え方の持ち主。

時々それが羨ましくなる。

本書もそんなことを感じさせる1冊。

生き方、考え方が異なると言ったが、本書の主題である時間の考え方は比較的近いと言っていい。

僕は単なる貧乏性なので本質的には異なるかもしれないが、

時間を無駄にしたくないという想いは同じ。

このブログでも書いていることではあるが、電車の中でボーッとしている時間が耐えられない。

寝ている人を見ると勿体なく思ってしまう。

酔っ払って寝過ごすこともあるけどね(笑)。

ホリエモンの言葉でいえば「すきま時間」は「黄金の時間」となるだろう。

ちょっとした5分、10分は誰しも持っているもの。

「すきま時間」を積み足せば相当有益にもなる。

つまらない会議でスマホをいじることも同じようだ。

会議を仕切る者からすれば辛いことだが、それだけ無駄な時間を思わせているということ。

ホリエモンはそれを勧めているし・・・。

あまり叱ることができないね(笑)。

それでもホリエモンは一日7~8時間は睡眠をとる。

僕なんかはせいぜい6時間だから、まだまだ時間の使い方がヘタ。

その分、昼間眠くなって、極端に生産性が低くなることもあるし。

効率の悪さが時間の使い方の悪い証。

もしかしたら電車で寝ている人の方が他での集中力が高く生産性も高いのかもしれない。

結局は独りよがりなのかな。

電車の10分を寝た方が時間の使い方が結果として上手かったり・・・。

そう思うとやはり難しい。

全ての人に平等に与えられているのが時間。

どんなお金持ちでも1日は24時間。

もちろん時間をお金で買う行為はある。

グリーン車も快適な時間という点では時間をお金で買っているといえる。

僕の時間の捉え方はその程度のもの。

ホリエモンのように合理的にはいかない。

悩みもあるし確証もなく継続もする。

それを打ち消す割り切った生き方はできない。

だからこそ大いに刺激になる。

そして、学ぶべきは学ぶ。

「ひとまず」「いったん」「とりあえず」何でもやってみる。

その姿勢が大事だ。

年齢を重ねるとどうしても忘れがちだが、その姿勢は忘れてはいけない。

友人が勧めていた書籍を「ひとまず」「いったん」「とりあえず」読んでみてよかった(笑)。

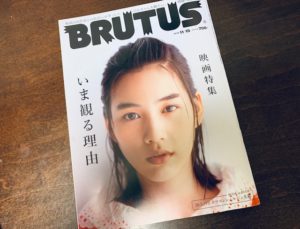

少し前に電車の中吊り広告を見ているとBRUTUSの特集が紹介されていた。

「映画特集 いま観る理由」

たまにはこんな雑誌も買って知識を蓄えなければならない。

この特集では31の「いま観る理由」が並べられ、そのポイントについて語られている。

例えば、「スカイウォーカー家の42年が終わるから。」と題して、

スター・ウォーズの紹介からそのルーツとなった昔のSF作品が取り上げられている。

映画通しか興味を示さない内容だったりするが、こんな映画との出会い方もステキなこと。

表紙を飾ったのんさんは映画監督デビューをしたんですね。

びっくり・・・。

そんな特集の中、小冊子が差し込まれ、別の特集も組まれていた。

30人のシネマコンシェルジュ名鑑。

映画評論家も含まれるが映画に精通した各分野で活躍する人が、

映画に関してのいくつかの質問と2019年ベスト作品を答えていた。

その中に僕の名前は・・・。

もちろんない。

映画コラムニストの僕が選ばれてもおかしくないと思うが、かすりもしていない。

最近はその影響力も強く評価もうなぎ上りというのに・・・笑

しかし、納得せざるを得ない。

ここに登場するシネマコンシェルジュの年間鑑賞本数は少ない人で100本ほど。

多い人だと年間500~600の映画を観ている。

僕が今年頑張ったところで、せいぜい30本。

今日現在映画館で観た数は28本。

到底シネマコンシェルジュには及ばない。

いくら優れたコラムを書いたとしてもその量には敵わないのだ。

やはり片手間の仕事じゃダメなのか(笑)。

量が足りないため、当然、情報量も不足している。

シネマコンシェルジュが選んだ今年のベスト作品は聞いたことのない映画も多い。

観たことあるのは「ジョーカー」と「新聞記者」のみ。

「ジョーカー」を挙げた人が一番多かったけど・・・。

次回、同様の特集の場合、どうしたら選ばれるだろうか。

まずは本数。

そして、自分の得意ジャンルを磨き表現し発信。

もっと注目を浴びなければならない。

来年以降の目標が一つ見つかったともいえよう。

キミはシネマコンシェルジュになれるのか。

なんだか訳の分からないブログになってしまった(笑)。