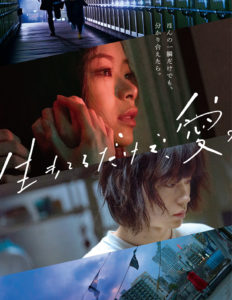

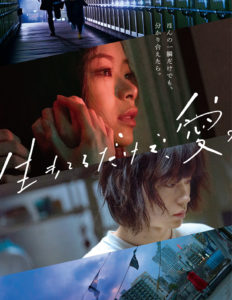

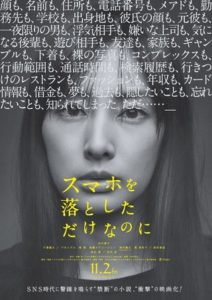

1970年代の青春映画を観ているような錯覚に陥った。

暗さ、重さ、やるせなさ、

そして菅田将暉演じる津奈木の髪型がそう感じさせたのだ。

しかし、実際は現在。

まさしく今の時代を描いている。

連絡手段もコミュニケーションもスマホ。

コンビニ弁当を貪りながら日常が過ぎていく。

そんなに生き辛い時代だろうか・・・。

映画を観ながら、自分を投影させながらもそんな感覚が自分自身を覆う。

見方によっては別世界であり異次元。

もしくは避けて通りたい、関わりたくもない世界。

ただ日本のどこかで間違いなく存在するであろう、そんなことも想像できる。

ここに登場する一人ひとりがやや過激な描き方だが存在する。

厄介ではあるが、その関係性を解消できないことが、

人間の弱さであり強さであろう。

そんなことが本作では描かれていると思う。

このブログの内容ではどんな映画かはさっぱり分からない。

そして、観る気も起きないかもしれない。

だが、きっと、このような作品の評価は高く、●●賞なんて獲得する。

映画を観終わってからでも、様々なシーンが頭の中をよぎっていく。

その壊れていく表情がせつなさを醸し出していく。

今や若手俳優の代表格菅田将暉くんの活躍はいうまでもないが、

(この役も実に似合っている)

表情といえばヒロイン役の

(この作品ではヒロインとはいわないか・・・笑)

趣里さんが半端ない。

●●映画祭主演女優賞を獲る可能性も高い。

その凄まじく壊れた演技は最近の女優さんではないんじゃないのかな。

それだけでも一見の価値はある。

趣里さんの役名は寧子。

ヤスコと読む。

ヤスコの苗字は不明。

菅田くんの役名は津奈木。

そのままツナキだが、苗字か名前か分からない。

これは一体、何を意味するのか。

純粋無垢は僕の頭では理解できない。

電話番号もフルネームも必要となくなった今、そんなことはどうでもいいということか・・・。

関根光才監督の存在をこの作品で初めて知ったが、今後、注目すべきかもしれない。

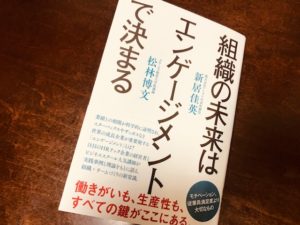

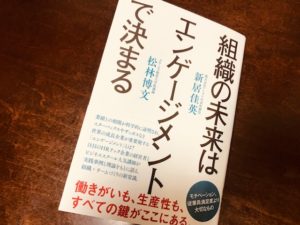

僕のオンとオフの師匠であるマッピーこと松林さんと

株式会社アトラエ新居社長の共著。

僕と親しい方はマッピーとの関係はすでにお分かりだろう。

ビジネススクールの講師と受講生の関係からスタートしたが、

僕が社長に就任した時から何かと助けてもらっている。

僕が今、こうして順調に会社が成長しているのはマッピーの影響が大きい。

サポートを受けたことは、ある意味、エンゲージメントに繋がっているわけだ。

一方でアトラエ社長の新居さんとは面識はない。

しかし、僕は社長就任時から彼を存じていた。

新居社長が作ったビジネスモデルを教えてもらおうと思い、

8~9年前にアポイントを取ろうとしていた。

結果的にはお会いすることなく、今に至っているわけだが、

なんだかこれもご縁を感じるわけだ。

いずれご挨拶をさせてもらえれば有難い。

そんな本書なので読まないわけにはいかない。

発売早々、Amazonで注文し、読ませてもらった。

その割にはブログアップが遅いじゃないか・・・。

非難の声があるかもしれないがお許し頂きたい(笑)。

と、本書とは関係のない内容ばかり続いてしまった。

詳細は読んでもらえればいいと思う。

確実に時代はそちらの方に向かっているし、僕自身が目指す方向でもある。

できている面もあるが、まだまだ足りない面が多いのも事実。

本書を参考に推進していく必要はあるだろう。

僕も人材採用の講演をする際に軽くエンゲージメントに触れるケースはある。

しかし、そのエンゲージメントの説明は意外と難しい。

どうしても従業員満足度と同じと思われるケースが多いのだ。

本書にはこんなふうに著されている。

従業員満足度・・・職場環境や給与、福利厚生などへの満足度

=組織が与えるもの

エンゲージメント・・・主体的・意欲的に取り組んでいる状態

=相互の対等な関係に基づくもの

他にも比較対象にはモチベーションやロイヤリティがあるのだが、

個人が感じるものだったり、上下関係が生み出すものだったり。

フラットベースで考えていくと、

これからはエンゲージメントが重要であることは自ずと分かるだろう。

3C分析の捉え方も変わり、

CEOもチーフ・エンゲージメント・オフィサーとなってくると

社会や個人が求めることも大きく変わる。

それを理解しながら、会社は成長せねばならない。

そう考えると、本書の果たす役割は大きいのかもしれない。

僕が初めてクイーンを知ったのは確か18年前。

中学2年の頃。

映画「フラッシュゴードン」のテーマ曲を歌っていたのがきっかけ。

「フラッシュ、アア~」という歌い出しは今でも覚えている。

では、クイーンを好んで聴いていたか。

そうではない。

好きでも嫌いでもなかったのが事実。

当時でいえばビリージョエルやエルトンジョンの類が好きだった。

むしろより耳にするようになったのはフレディ・マーキュリーの死後から。

死後は2000年位と勝手に思っていたが1991年と随分前だった。

あまりあてにはならない。

自分の知識なんてその程度のもの。

映画に対しての思い入れがあるわけでもなく、

勧める人が多かったので観たに過ぎない。

では、どうだったか。

メチャクチャ面白かった。

どんどん映画に吸い込まれ、最後のライブシーンは感動そのもの。

そのシーンだけでも涙をこらえるのに大変だった。

ちょっとネタバレか・・・。

主役のフレディ・マーキュリーのファンでもないので、

本作で描かれていることがどこまで真実かは分からない。

かつ、どうでもいい。

真実よりも誇張されていることは多いだろう。

また、本人を傷つけてしまっている面もあるだろう。

しかし、そこも含め魅力的に描かれている。

主役を演じるラミ・マレックが

どこまで似ているかはともかく完全になり切っている。

観客はさも本人であるかのように吸い込まれていく。

それが最後のライブへと繋がっていく。

あれが演出なのかLIVE映像なのかもはや区別がつかない。

それだけホンモノのよう。

誰が歌っているのかもどうでもいい。

目の前が真実なんだろう。

でも、あのシーンはどう撮影したのかが疑問。

エキストラを動員したのか、SFXなのか、

調べればわかるだろうが、誰か教えて欲しい(笑)。

大概、伝記映画と呼ばれるものはチープに終わるケースが多いが、

(それは日本映画の場合か?…汗)

本作は数少ない成功作品といえるだろう。

絶賛しすぎかな。

それにしてもクイーンの曲って、

CMも含め今でもいろんなところで流れている。

パフォーマンスだけでなく曲のクオリティも高いということ。

カラオケが上手な友人もいるが僕は全く歌えない。

この映画を観ると少しはクイーンを歌えるようになりたいと思う。

なんだか訳の分からない終わり方になってしまった。

僕はエリートではない。

ただの(世界の)愚か者である。

しかし、「美意識」は鍛えたいと思っている。

同時に経営にも会社にも必要だとも思っている。

言い換えればセンスと呼ぶべきかもしれないが、その一言だとちょっとチープ。

やはり「美意識」としておくべきだろう。

本書を読み大いに納得させられたし、

なぜ「美意識」が必要なのか、その答えも著されている。

著者の山口周氏をブログでも紹介した「劣化するオッサン社会の処方箋」で初めて読んだ。

とても面白かったので、話題となっていた本書を読むのも必然。

しばらくは山口氏の書籍を読んでしまいそうだ(笑)。

「生産性」や「効率性」が求められる中で、それだけではいけないような気持ちを常々持っていた。

社内では効率性を叫んでいるのに矛盾した話である。

世間を気にして無理にでもそちらの方向へ持っていこうとしているのも事実。

今の働き方改革を遵守すればその取り組みは間違っていない。

だが、何かが足りないし、大切なことを忘れているような気もしている。

そう、ここでいわれる「アート」だ。

本書ではこう書かれている。

トップに「アート」を捉え、

左右の両翼を「サイエンス」と「クラフト」で固めて、

パワーバランスを均衡させる。

ここだけ読むとなんのこっちゃと思うかもしれないが、確かにその通りと思う。

「アート」「サイエンス」「クラフト」の定義はここでは割愛。

気になる方は読んでもらえれば納得するだろう。

いわゆる「アート」が「美意識」を指しており、それを今のエリートは鍛えているというのだ。

ここでいうエリートもただ学歴が高く勉強ができる人を指しているのではない。

VUCAの時代に勝ち残るのが今のエリート。

昔のエリートとは大きく異なる。

そんな意味ではエリートとは程遠い僕でも鍛えていく必要はあるし、

これからの経営者には必須にもなるのではなかろうか。

言うのは簡単だけど実装するのは難しいとは思うが・・・。

そうなってくると僕も固い勉強ばかりではなく、頭を柔らかくする勉強。

ここでいう「美意識」をもっと鍛えなければならない。

頭はとろけるように柔らかくグニャグニャで、

固い勉強なんて全然していないじゃないかと批判を受けそうだが、

あくまでも自分で正しさを追求しなければならない(笑)。

よ~し、もっと見る力を養おう。

ビジネス書ばかりでなく文学を読もう。

そして哲学も親しもう。これはハードル高いな・・・。

今後、それを自ら取り入れていく必要性も感じた。

人気食べ物ブロガーも映画コラムニストも

前向きに解釈すれば「美意識」を鍛えていることになるのではないかな。

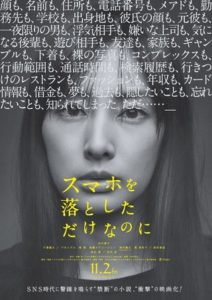

イマドキの映画である。

10年後、本作を観たら、「こんな時代もあったなあ~」なんて、

言ってしまうのかもしれないが、現実的な要素も強い。

僕もまあまあなfacebookユーザー。

毎日のように知らない人から友達申請が来る。

時々、メッセンジャーで送ってくる人もいる。

基本的にはスルー。

そして削除。

会ったことない人に承認はしない。

facebookを始めた当初は承認した時もあったけど・・・。

少しずつは学んでいるのだ(笑)。

ただfacebookを使用している段階で、

個人情報があちこち流通してしまうことは覚悟している。

それを覚悟した上で使用しないといけないとは思っている。

その割には程度の低い投稿ばかりしているという話もあるけど・・・。

しかし、ランサムウェアとかになると別問題。

クレジットカードの番号を盗まれるのも同様。

ここは慎重にならねばならない。

本作もその危険性を描いているのだが、僕個人としてはそのあたりを

もっと掘り下げて作った方が恐ろしくも面白い映画になったのではないかと思う。

2時間通して飽きることなく観ることはできたが、

感想としてはちょっと詰め込みすぎと感じた。

ストーリー展開としてパズルのような組み合わせで

絶妙な繋がりが緊張感を生むのなら問題ない。

それがクオリティを高めることにもなるだろう。

本作は逆効果であるように思えてならない。

その点は勿体ない。

もっと面白くできたと思うのだ。

これだと作品を否定しているようだが、そうではない。

娯楽映画として楽しめる作品なのは間違いない。

本作は何といっても北川景子さんと成田凌さんだろう。

彼女の美しさにはいつもほれぼれするが、あんなイヤらしい表情は初めて観た。

Hな意味ではなく、ある意味、人間の醜さ的な嫌らしさ。

演技も確実に上手くなっているのかな。

そして成田くん、完全にぶっ飛んでいる。

それを当たり前のように演じる凄さを感じた。

そのあたりも映画のポイントかな。

ネタバレになってないよね?(笑)。

この映画を観て、誰もが思うと思う。

絶対にスマホを置き忘れないようにしようと。

それだけでも大きな意味があるかもしれない。

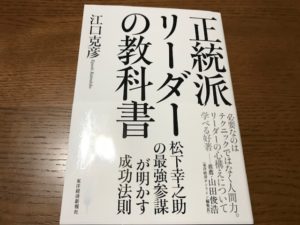

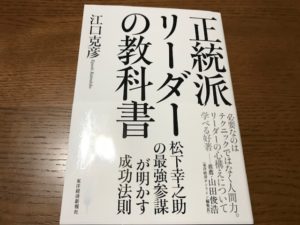

著者の江口先生から直接頂いた本書。

直筆のサイン入りである。

それを自慢したいわけではない。

少し自慢したい気もあるが伝えたいのはそんなことではない。

本書に書かれていることが経営者の、

またリーダーの本質であり、忘れてはならないこと。

しかし、僕はさほど優秀ではない。

よく忘れる。

本書に著されていることは原理原則であり、

特別新らしいことが盛り込まれているわけではない。

時代の変化でいえば、それに則した新たな視点も満載なので、

厳密に言えば新たなに経営者に求められることも数多い。

それは間違いない。

それと同時に松下幸之助哲学とも言うべき不変的な要素も多い。

それを常に頭の中に叩き込んでおかねばならないが、

その時々において、読み返したり、

意識し続けないと僕の未熟な頭ではまだまだ足りない。

自分のメッセージを一度話しただけでは伝わらないのと一緒で

何度でも繰り返さなければならない。

本書を読むと80歳近い江口先生が進化し続けられていることが理解できる。

一般的にこれくらいの年齢の方は過去の実績に基づいた話がほとんどだが、

江口先生自身が常に学ばれ、

この変化の激しい時代に何が求められているのかを追及されている。

上から目線的に表現になっていたら、すみません。

変な意味ではなく、それだけ自分たちがもっと学ぶ必要があるのを言いたいだけのこと。

本書の重要箇所をほんの少し紹介。

一流のリーダーが実行している8カ条の心得。

1.社員の誰にも負けない「熱意」を持つこと

2.言動に「一貫性」を持つこと

3.社員を見下さないこと

4.「責任を取る」ということ

5.「勝てば官軍という考えを持たない」こと

6.「自分の行ったことは必ず実行する」ということ

7.「感動」を与えるのが大事ということ

8.「自分より優秀な社員に嫉妬しない」よいうこと

う~ん、どこまでできているのか?

まだまだですね。

切り取って手帳に貼っておく必要もあるだろう。

江口先生は息子の高校の先輩でもある。

実際、僕とは全く無関係だが、それだけでも親近感を感じるし誇りにも思う。

明日はその勉強会。

出席できないことも多いが、自らにカツを入れながら参加したい。

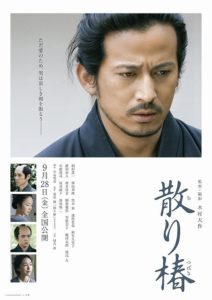

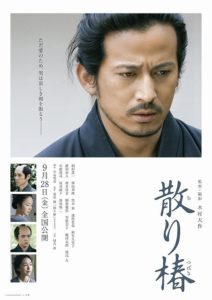

遅ればせながら観ることができた。

そのまま素通りしそうだったが、

何名かの映画ファンに勧められていたので、

観ることができてよかった。

僕の映画の捉え方はもしかしたら他の方とは違うかもしれない。

僕がまず感じたのは黒澤映画へのオマージュではないかということ。

多分、違うとは思う。

しかし、椿三十郎を彷彿させる血しぶき。

そして、一発芸的な見事な殺陣。

いきなり降り注ぐ雨。

絵的にそんなシーンが多い。

椿繋がりでもあるし・・・。

主役である髭の生えた岡田准一は見方によっては三船敏郎に見えなくもない。

そのうつむき加減の表情はそんな雰囲気を持っていた。

多分、僕の勝手な見方かな(笑)。

そして、この映画はどんなジャンルだろうと自分なりに考えてみた。

和製ハードボイルド・・・。

そう捉える人も少ないかもしれない。

愛する人との約束を頑なに守り、

自らを犠牲にして向かって行く姿は昔よく見たハードボイルドに近い。

それが刀に変わったに過ぎない。

こんな捉え方もおかしいかな・・・。

今年公開の日本映画のラインナップを見ると恋愛ものが多い。

それも高校生や大学生中心のスキ~、キライ~といった分かりやすいものが多い。

実際、その類は一本も観ていないので、

本当に分かりやすいかは分からないが、予告編を見る限りそんな感じがする。

それはそれでいい。

だが、50歳過ぎたオジサンはそこに興味は湧かない。

しかし、恋愛ものに興味がないわけではない。

揺れ動く心を共に感じたいとも思う。

そんな意味では本作は大人の恋愛映画といっていい。

きっと麻生久美子に惚れるだろう。

黒木華を愛おしく感じるだろう。

あの笑顔や悲しげな表情の胸を苦しめられるオジサンは多いんじゃないだろうか。

そして、なんといっても岡田准一の殺陣だろう。

エンドロールの殺陣のスタッフに彼の名前が登場したのは

彼の見事な殺陣が自ら演出も行っていたのかな・・・。

いうまでもなく木村大作氏の季節感たっぷりの風景は見事。

そんなブログを書いたところで映画のWebサイトを見てみた。

黒澤映画へのオマージュ。

案外間違いではないかもしれない。

なんだ、なんだ映画を観る感性は見事じゃないか・・・。

自らを褒め称えブログを終わりたい。

本作の主役は絶対に自らを称えないけどね(笑)。

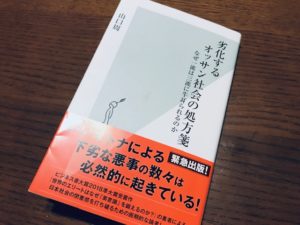

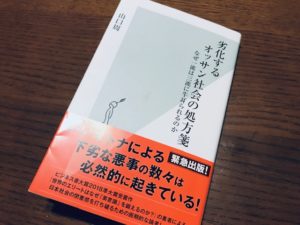

著者の山口周氏を知ったのはつい最近。

ブログにも書いた「ニューエリートの必読書 500」に登場する一人として書籍を紹介していた。

次に登場していた明石ガクト氏が山口氏の

「世界のエリートはなぜ『美意識』を鍛えるのか?」を紹介。

その流れから最新作を購入。

新聞広告でタイトルは知っていたが、俄然興味が沸いた。

かなり納得できる内容だった。

自分は既にオッサンの領域。

それを否定するつもりはサラサラない。

しかし、思考や行動はそれではいけないと常々意識している。

そうは言っても劣化している面もあるだろうが、

本書では僕が気をつけなればと思うことが様々な角度で指摘している。

多分、劣化しないオッサンはこの書籍を素直に受け入れるだろうし、

劣化するオッサンは”ふざけるな!”と否定するだろう。

どう自分を客観的に見れるかどうかが重要かと思うが、

劣化するオッサンはいつの間にか全てが主観的になってしまうのだと思う。

といいつつ、自分も大いに気をつけねばならない(笑)。

著者は「組織のリーダーは構造的・宿命的に経時劣化する」という。

二流の人間は自分が本当の二流であることを理解し、

誰が一流なのかを知っている。

しかし、三流の人間は二流を一流と思い込み、

頑張れば自分も一流になれると誤解するという。

組織というのは数の論理で構成されている面も多いため、

支持されようと思えば一番数の多い三流を集めればいい。

そうなるといずれ組織は三流が中心となり、その中からリーダーが生まれる。

三流から一流が生まれることは少ない。

仮に生まれた場合、抹殺されるという構造。

前述の「組織のリーダーは構造的・宿命的に経時劣化する」の意味に繋がる。

僕の要約した表現では分かりにくいかもしれないが、

イメージすると腑に落ちる。

健全な組織を作るのはこの点もカギとなるだろう。

良いリーダーは良い業務体験によって作られ、

その良いリーダーが良い業務体験を人に与えてリーダーを育成する。

その循環ができれば拡大再生産となるわけだ。

となると自分のことは棚に上げても良い業務体験をさせること。

簡単なようで難しい。

しかし、それを怠っては自分が劣化するだけでなく、組織も間違いなく劣化する。

本書は僕らのようなオッサンが対象だと思うが、

ぜひ、20代、30代の若手にも読んでもらいたい。

山口氏は若年層があまりにも本を読まないと言われる。

僕も同じことを感じる。

良質的なインプットが必要な時期を逃し、知的に怠惰な習慣が何十年も続けば、

次の世代は「劣化したオッサン」以上に劣化した「ゾンビオッサン」になる。

そのために継続な学びは必要だと思うのだが・・・。

哲学者のルソーはこんなことを書いている。

青年時代は知恵をみがく時であり、老年はそれを実践する時である。

僕もそれなりに勉強してきたつもりだが、所詮それなりである。

その結果が今だ。

タラレバでは仕方ないが、

もっと勉強していればもっといい実践ができていたかもしれない。

自分の反省を若手に押し付けるつもりはないが、

少なくとも今の時間を無駄にしてほしくはない。

そして、僕も劣化しないために学び続けなければならない。

なんだか真面目な書評ブログになってしまった(笑)。

「世界のエリートはなぜ『美意識』を鍛えるのか?」も読んでみるかな。

「日日是好日」の意味を改めて調べてみると

「毎日毎日が素晴らしいという意味で、そこから、毎日が良い日となるよう努めるべきだ」

というのがその解釈らしい。

映画はまさにその解釈に則した作品といえるだろう。

あくまでも鑑賞後だが、そんな感想を持った。

本作は昨日の朝一の上映で鑑賞。

ということは公開初日、一回目の上映となる。

ミッドランドスクエアシネマは結構賑わってはいたが、圧倒的に白髪の方が中心。

それも上品な女性が多かったように思える。

お茶を嗜む方なのか、原作のファンの方なのかはわからないが、

そんな雰囲気が劇場内を包み、それが映画とうまく融合していた。

僕が観たのは先日逝去された樹木希林さんの遺作というのがその理由。

そう思って、調べてみたらどうやら違って、来年公開される作品らしい(笑)。

それはそれとして本作も樹木さんの魅力はふんだんに醸し出られていた。

しかし、主役は黒木華さん。

正直いって彼女をとびきりの美人だと思ったことはない。

失礼な言い方だが、どこにでもいそうな女性。

名大社で普通に働いてもおかしくはない。

だが、彼女の日常を映画を通して観察していくと次第に魅了されていく。

ほんわかした表情の中にも微妙な喜怒哀楽を表現している。

それが四季折々の風景と相まって茶道の凛とした世界へと誘う。

日本映画の魅力って、こういったわびさびにあるのだろう。

と気取って語ってみる(笑)。

とても小さな作品である。

大きな夢や野望を抱いて活躍するわけでもなく、

誰もが憧れる大恋愛が待っているわけでもない。

誰にでもある日常に近い。

しかし、それが一本のステキな映画になってしまうから不思議だ。

それも温かい笑いとほんのりとしたせつなさを残しながら・・・。

映画を通して感じたのはお茶の世界の深さ。

季節によって作法も異なる。

全く知らない世界。

習い事を始めるのに年齢は関係ないという。

だらしなさが身に付いた体にカツを入れるためにも

お茶を習ってもいいかもしれない。

60歳を越えたらだけどね・・・。

鶴見辰吾さんの静かな父親役もよかった。

シアワセになれる映画でした。

日本映画もいいが、たまには無縁の国の映画も観ないと自分の文化度が上がらない。

いつまでも半径5キロの行動範囲では語ることも限定される。

本作品はイスラエル・ドイツ・フランス・スイス合作。

イスラエル映画なんて初めて観た。

それもベネチア国際映画祭銀獅子賞受賞作品。

この世界を理解できるか不安であった。

どうだろう。

半分は理解できたし、残りの半分の半分は

なんとなくお国柄的要素的やや理解で、あと残りは不明。

真面目に語っていることがユーモアに思えなくもない。

分野でいうとミステリードラマらしいが、僕的にはミステリーの要素は見当たらない。

やるせなくせつない家庭ドラマの領域だ。

戦争への悲痛な叫びとも国の不条理な態度への批判とも受け取ることができる。

だからこそミステリーと言われると違和感を感じる。

時代設定は10年ほど前かと思わせるが、

時折うるさく音は発するiPhoneを見る限り現代であるのは間違いない。

そしてカメラワーク。

正面からのアップの長回し。

まるで天井から撮影しているような全くカメラが動くことのない構図。

これがイスラエル映画の真骨頂なのか。

もしくは芸術的メッセージが含まれているのだろうか。

監督の哲学的表現なのか。

その点がよくわからない。

今日は●●的が多いな(笑)。

それでも淡々と映画は進む。

その淡々さを強調しているのは登場する場が限定されているからだろう。

ひとつは主役夫妻が住む自宅。

もう一つが息子が兵士として送り込まれている検問所。

この自宅のマンションがなんとも個性的というかお洒落。

それは多分実業家だろう主役の父親の趣味なのか、

イスラエルのマンションの特徴なのか、床や壁は目を引くものがある。

その空間も・・・。

そんな点を確認するだけでもこの映画を観る価値があるのかもしれない。

この秋、大学で教えるキャリアの一つにクランボルツ氏の理論がある。

「偶然の出来事は人のキャリアに大きな影響を及ぼし、かつ望ましいものである」

という考え方。

まさにその通りだと思う。

しかし、この作品に関しては偶然の出来事は不幸に繋がる。

残酷だ。

だが、作品としてはそのやるせなさが評価されるのだろう。

たまには知らない国の映画を観ることも必要。

そんなことを感じた作品だった。