いよいよ今週の日曜日からドラマ「下町ロケット」がスタートする。

HPを確認するとキャストは前回とほぼ同じ。

財前部長も吉川晃司のまま。

これは楽しみ。

日曜の夜は「西郷どん」もあるので、TVで忙しくなってしまう。

まあ、たまにはいいか・・・。

ドラマのスタートに先駆け、読んだのが本書。

8月に「下町ロケット ゴースト」を読み、続編がこれ。

ドラマではこの2冊で上手い具合に構成されるのだろう。

それに合わせて「下町ロケット ヤタガラス」を発売。

販売戦略もしたたかだ。

単純にその戦略に乗ってしまうヤツがここにいる(笑)。

まだ発売されたばかりだし、ドラマを楽しみにしている方も多いので、

ここで一気にネタばらしをしてしまおう。

いや、そうじゃない。

ネタばらしはせずにおこう。

だとしたら、このブログでは一体に何を書けばいいのか。

う~ん、困った。

いい意味で本書も読者の期待を裏切らない。

池井戸潤氏の一連の作品らしさが前面に溢れ出ている。

そのため途中から結末がある意味、読めてしまう。

そして、その通りとなる。

それがやっぱり気持ちいい。

本書では佃製作所は農業へと舞台が移るわけだが、果たしてこの先はあるのか。

この続編はあるのだろうか。

きっとドラマ「下町ロケット」も僕らおじさん世代の共感を呼び、

高い視聴率をはじき出すだろう。

そうなるとTBS首脳陣は再来年あたりにこの続編を放映したいと考えるだろう。

そして、池井戸氏に更に続編を書いてほしいと懇願するだろう。

「いやあ~、これ以上はないですよ。」

「先生、そこを何とかお願いできないですか?

次の舞台は海にするとか、ド~ンと海中でも・・・。」

「いやあ~、あり得ない・・・」

そんなやりとりがあるだろう。

どちらが帝国重工で、どちらが佃製作所だろうか(笑)。

とネタばらしをせず、本書の面白さだけを伝える卓越した上質のブログ。

ご納得頂けたでしょうか?。

冷笑が伝わってきそうな気もするが、こんなところで書評はいいだろう。

小説とドラマの違いを見比べながら、この秋は楽しみたい。

また、みんなで語り合いましょう~。

本作のポスターには「4回泣けます」と書かれている。

あながち嘘ではない。

4回泣いた人もいるだろう。

ちなみに僕は2回。

50歳を過ぎ随分と涙腺が緩くなった。

自然と涙がこぼれてきた。

一人で映画を観ていたから問題はないが、

隣に誰かいたなら情けないヤツと思われたかもしれない。

人によっては何て繊細な心の持ち主と思うかもしれない。

すべては観る側に委ねられている。

僕が泣いた一つのシーンはネタバレにならない程度に披露しておこう。

薬師丸ひろ子と松重豊の過去に戻ったシーン。

ここは無性に泣けた。

この夫婦役は将来自分がそうなるのではとほんの少し想像してしまった。

反対側かもしれないが・・・。

とてもせつなく美しい。

あんな薬師丸ひろ子を観たのも初めて。

35年前、僕は「翔んだカップル」で薬師丸ひろ子に惚れた。

あの姿はあいくるしく可愛かった。

人は歳をとる。

高校生は大学生になり就職し結婚する。

気づいた時には妙齢を過ぎている。

薬師丸ひろ子もそんな役柄を演じるようになったのだ。

それが悲しくて泣いたわけではない。

年齢を重ねても真っすぐ生きる姿に泣いたのだ。

あんな生き方もステキだ。

映画を観た人はこの文章を理解してくれるだろうが、

観ていない人は???とマークが頭の上を彷徨うだろう。

それも含め、この作品は観た方がいい。

はっきり言って現実の世界に非現実を持ち込んだ違和感のある映画。

しかし不思議なことにその違和感を感じることはない。

素直に受け止めるだろう。

なんかね、いいね、こんな日本映画。

シアワセな気分で映画を観終えることができた。

女優陣もステキだ。

もちろん薬師丸ひろ子もそうだが、吉田羊、波留、石田ゆり子・・・。

そして主役の有村架純。

ファンからすればアイドル映画に属する。

彼女の可愛らしさが惜しみなくひけらかされている。

控え目であるけれど・・・。

相手役の新谷君が惚れるのも仕方ない。

仕事でマネジメント側になるとよくこんなことを言われる。

「過去と他人は変えられない。変えられるのは自分と未来だけ。」

この映画はまさにその通り。

そのための過去がある。

だからいいんだね。

よく分からない評論だが、いい気分になった映画だった。

不定期発行か分からないが、時々、郵送されてくるNEWS PICKS Magazine。

いつだったか記憶にないがNEWS PICKSの有料会員になっていた。

理由は単純。

先端の世の中の動きを知り時代に敏感になること。

年間契約で一年間の購読料を支払っていた。

でも、どうだろう。

NEWS PICKSをPCでもスマホでもほぼ読んでいない。

たまに読むのは無料で読めるもの。

かなり無駄使いをしている。

読もう読もうと思ってるうちに時間だけが過ぎていく。

そんな時に送られてきたのがこれ。

ニューエリートの必読書 500

なかなか気を引くじゃないか・・・。

僕のような単純な人間はこんな言葉に弱い。

普段は全然読んではいないのに、この別冊はすぐ手に取った。

ただのアナログ人間ということか(笑)。

雑誌には各業界で活躍するエリートが大切にする必読書が紹介されている。

科学など苦手分野に関心を示すことはなかなかできないが、興味深い本が並ぶ。

500冊もあれば読んでいる本もあるがそのほとんどは未知の分野。

早速、何冊かをAmazonでクリックしてしまった。

それ以外にも沢木耕太郎や池井戸潤の新作もクリックしてしまった。

ああ~、積読状態。

結構、お堅い本も買ったので、読むスピードは期待できない。

いつ読み終えることができるかな。

読書の秋だし、頑張ることにするか。

若手勉強会でメンバーに「本を読め!」と言っている以上、

僕もちゃんとしないとね。

この雑誌にはビル・ゲイツ、マーク・ザッカーバーグ、

ジェフ・ベソズ、スティーブ・ジョブズの必読書も紹介されている。

日本では馴染みのない作品ばかりだが、その量は膨大。

やはり一流の経営者は欠かさず勉強しているんだ。

瞬間的な閃きで勝負をしているのではない。

絶えず頭を鍛えているのだ。

そう思うと能力のない僕は人一倍努力しないと・・・。

ニューエリートの必読書。

もし僕が尋ねられたら何を紹介するのかな。

まず聞かれることはないけどね。

それよりもまずはNEWS PICKSをきちんと読むことか(笑)。

僕には転職経験がない。

それが今のキャリアの中でコンプレックスの場合もある。

実際の事業を行うことや組織を構築していく中で

一つの会社しか知らない限界を感じることが稀にあるのだ。

本を読んだり、研修に参加したりと

学ぶ場はあるが実務経験がないのは何事にも代えがたい。

それが理由でコンプレックスを感じたりしていた。

昨今は

「名大社一筋29年。気づいた時には社長になってました。ガハハッ~」

と開き直って自己紹介してるからいいけど。

しかし、キャリアを教える身としては片手落ちなのは否定できない。

そんな意味では来週からスタートするキャリアの授業を

ニシダと組んで行うのはバランスが良いともいえるだろう。

僕とは対照的なキャリアだから・・・(笑)。

このままいけば僕は名大社しか知らずに仕事人生を終える可能性が高い。

リタイアした後には自分で何かを興そうと企んではいるが、

多分、転職活動をすることはないだろう。

実際はせざるを得なかったりして(笑)。

では、今さら、なぜ本書を読むのか?

答えは単純。

若手勉強会で選ばれた一冊だから・・・。

一般企業の勉強会でこんな書籍を選んできたら、間違いなく不届き者扱い。

名大社だから許される。

密かに転職を考えながら堂々と持ち込んだりして・・・(笑)。

本書を読んで感じるのはそれでも歓迎すべきということ。

転職を全く考えていなくても参考になることは多い。

むしろ考えていない者の方が学ぶべき点は多いかもしれない。

それは転職を勧めているわけではない。

どうしても一つの組織に収まることは井の中の蛙に陥りやすい。

会社内での競争意識であったり、

自社の業績が自分の成績と連動したりと外向きになりにくい。

本書でいうマーケット・バリューが分かりにくいのだ。

特に会社の低迷期を知らない若手にはある種の地べたを這いずり回る苦労がない。

もちろん苦労も努力もしているのは認めている。

しかし、ギリギリのところをせめぎ合ってきた経験はないはず。

そんな経験が必要なのか?

と問われれば答えに窮する面はあるが、

今後の自分のマーケット・バリューを考えると必要であるかも・・・。

本書では池井戸潤氏の描く世界のようなスタイルでその思考法を教えていく。

それはとても吸収しやすい。

重要なポイントを巻末の数ページでまとめているので、

それさえ理解すれば十分という話は一方にはあるけど・・・。

さて、この課題図書の勉強会ではどんな展開になるのか。

まあまあ楽しみである。

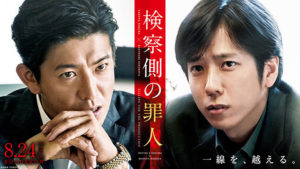

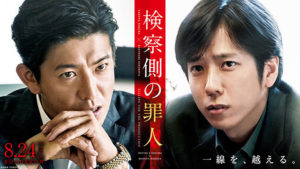

いい意味で予告編に騙された作品。

何度となく観た予告編は明らかにキムタクが正義、

ニノが暴走する若手検事のように思われる。

しかし、実際は・・・。

そのあたりは映画を観てもらえればいいのだが、

本作の予告編はイヤらしく観客を誘導し、

ついそれを信じて主役についていこうとすると裏切られる。

「カワイイ子、いるよ」とポン引きに引っ張られ、

見事に酷い目に合うケースに似ている。

例えがよくないな・・・。

中らずと雖も遠からずと思っているのは僕だけだろうか?(笑)。

僕はキムタクのファンではない。

特に好みの役者というわけでもない。

しかし、なぜか彼の作品を観ている。

酷評された「無限の住民」や「HERO」「武士の一分」も観ている。

特別上手いわけではないが、役柄はきっちりと演じ切っている。

同じ検事役でも最上検事と久利生検事とは性格も風体も全く異なる。

そこは十分違いを見せるのだが、

やっぱりキムタクであることはどうしても認識させてしまう。

役所広司さんとはそこが違うのかな・・・。

映画を通し、観る側に答えを求めているように思える。

その正義に共感することができるのか否か。

両方の捉え方はできるだろう。

行為として間違いは頭では理解できる。

だが、人間は感情の動物。

自分がその立場を最大限生かせるとしたらどうなるのか。

大義名分をかざすことも十分可能だし、

意志として感情を正当化することも可能。

人間の弱さとエゴを正義を盾にして自己矛盾に抵抗しているようにも思える。

こんな書き方をするとエラく小難しい映画のようなそうでもない。

あくまでも娯楽作品として観るべき。

きっと原田監督は社会派映画を

エンターテイメントに仕上げるのを得意としているのだから・・・。

最後まで飽きることなく面白く観れた映画だが、腑に落ちない面もけっこうあった。

そこだけはほんの少しネタバレさせよう。

観た方はそのシーンをどう観たか教えて欲しいし、

これから観る方はどう感じたかを教えて欲しい。

ひとつはニノと吉高由里子さんの絡み。

あれは必要か?

最初は吉高由里子さんが上手くたぶらかしたとも思ったが、そうではないよう。

もう一つは山崎努氏の存在。

どんな役柄かさっぱり分からなかったが、調べてみると大物弁護士。

その接点はストーリー上、結びつけるには無理があったような・・・。

僕の見方が足りないのかな?。

そのあたりを注意深く見てもらい、その答えを僕に教えて欲しい。

映画は答えを押し付けるケースも場合があれば、問いで終わる場合もある。

そこを含め映画の面白さ。

この作品もきっと賛否は分かれるだろう。

それについて語り合える場があるといいですね(笑)。

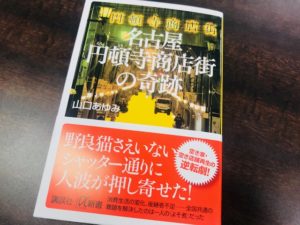

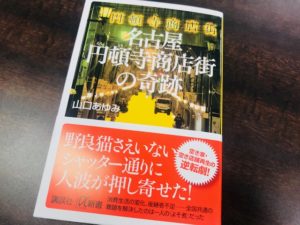

このような書籍が出版されることは非常に喜ばしい。

それも地元の出版社じゃなく大手出版社が出版してくれることに大きな価値がある。

少しでも多くの方に読んでもらいたい一冊。

僕のブログで「円頓寺」を検索するとなんと113件もヒットする。

オフィスを伏見に移転してから通う頻度は減ってしまったが、

僕が大好きな商店街であるのは間違いない。

オフィスを丸の内に構えていた2010年から2016年までの7年間は頻繁に通っていた。

僕が最初に円頓寺に訪れたのは20代半ばだったと思う。

「勝利亭」とか「はね海老」とかその当時から有名なお店には行ったことがあった。

しかし、それからすっかりご無沙汰となり、

再びお邪魔したのはオフィスを移転してからのこと。

本書ではその間の低迷した商店街を紹介しながら、

その復活を克明に著している。

それは僕が丸の内で過ごした期間とダブるので、本書に共感することは多い。

オフィスを移した頃はさほど盛り上がってはいなかった。

だがその雰囲気は十分に持っていたかと思う。

ちょくちょく寄る度に新しい店ができ、

顔を出したりするうちに馴染みのお店もできてきた。

円頓寺商店街が盛り上がると共に四間道の古民家も改築され洒落たお店もできてきた。

大切な人を連れてくると結構喜んでもらえた。

本書に紹介されているパリ祭も顔を出した。

少しばかりだが協賛をした時期もある。

変化を感じることができたのは僕が事業を行う上でも

いい影響を与えてくれたんじゃないだろうか。

それは単に飲みの場の提供かもしれないけど・・・(笑)。

本書には知り合いや知った店も頻繁に登場する。

その点でも親近感が沸くが、こうして書籍になって初めて知る苦労もある。

「西アサヒ」が「なごのや」に変わった経緯は触れてはいないが、

そのあたりも含め円頓寺が変化してきた。

クラウドファンディングでもらったチケットもそろそろ使わないと・・・。

いずれにせよ、このようなカタチで円頓寺が取り上げられ、

今まで頑張ってきた方は勇気づけられるだろう。

部外者ながら僕自身も嬉しかったし・・・。

あえて自己主張すれば僕は円頓寺シリーズで50軒の食べ物屋さんを紹介している。

そのあたりが本書でも紹介されているのではと思ったが、

それは至極甘い考えであった(笑)。

まあ、それは当たり前。

取材を受けたわけでもないし・・・。

総じて共感する面が多かった本書だが、クレームをつけるとすれば帯のコピー。

「野良猫さえいないシャッター通りに人波が押し寄せた!」

それは言い過ぎ。

少しは人はいました。

犬や猫を散歩する人もいたはず。

まあ、これも講談社さんの販売戦略かな(笑)。

いい機会を頂き、ありがとうございました。

何かと話題の多い映画。

SNSの投稿なんかを読むと普段あまり映画を観ない人が

劇場に足を運んだと思わせる。

それくらい僕の周りでも話題になっている。

そんな意味では映画コラムニストというよりも

自主映画に関わった者としてとても嬉しいし、

一人でも多くの人に観てもらいたい作品。

話題性に左右されがちだが、それは観てみれば全てが判明するだろう。

僕が観たのは土曜の朝一番。

前日にWebで予約をしたわけだが、その段階で相当席が埋まっていた。

若いお客さんがお客さんが多かったのは、やはりソーシャルの影響か。

そんな状態で映画館に入ったわけだから、僕も必要以上に期待値は上がる。

しかし、残念ながら始まってしばらくは僕の期待値を上げるものではなかった。

確かにワンカットで一度も撮影を止めることなく

撮り続ける凄さをビシビシと感じていたのは事実。

相米監督でも小津監督でも長回しの限界はあった。

それが本作はない。

ずっとカメラが追い続けている。

それがタイトルの「カメラを止めるな!」に

繋がっているのは間違いないだろうが、

観る者はそれに引っ張られ映画の魅力というよりも

その長回し、ワンカットに影響を受けていく。

そして次第に車酔いの状態に陥る。

カメラを止めるながグラグラ動くので、酔うのも仕方ない。

これが本当に面白い映画なのか?

途中まではそんな思いでホラーのジャンルに入るであろうこの作品を観ていた。

そして、見事に裏切られた。

なんて凄いんだ、この映画はと思い始めた。

ホラー映画のはずがゲラゲラと笑い始めたのである。

もうこれ以上はネタバレになるので言わない。

内容を書くことをしない。

ただ言えるのは、この作品は2回目を観た方が

楽しめるのかもしれないということ。

そして、製作費300万円でもアイデア次第で面白い映画は作れるということ。

特に最近はド派手なVFX技術を駆使する作品が

もてはやされているが本質はそこではない。

映画の原点はここにある。

それを感じさせてくれる映画だった。

個人的に嬉しいのは本作がミニシアターだけでなくメジャーな劇場で流されること。

それも多くの観客がいること。

大学時代に8mm作品を作っている時代を思い出してしまった。

もう1回、行く時間はあるかな・・・。

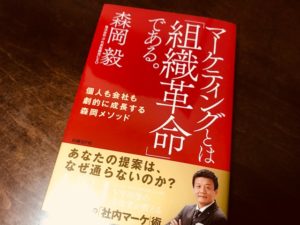

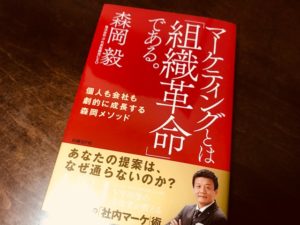

本書は名大社のマネージャークラスに読んでもらいたい1冊。

これから真のマネージャーを目指す主任クラスを含めて・・・。

読み終えた後、そんなことを感じる1冊だった。

著者はUSJ(ユニバーサル・スタジオ・ジャパン)をV字回復させた森岡毅氏。

知る人ぞ知る存在。

ただ一般的に知名度はそれほどではないじゃないかな。

どちらかといえばこれからあらゆる業界で活躍し有名になる存在だろう。

著者の目線は経営者でなく、

明らかにこれから会社を変革していこうとする中堅幹部に対して書かれている。

それも自らの経験を基に成功体験、失敗体験を含め書かれている。

こういった表現は失礼にあたるが、特別物凄いことが書かれているわけではない。

ある意味、やるべきことをやり、主張すべきことを主張し、

見るべきものを見ることの重要性が至極まっとうに書かれている。

到底叶うことのない人物を目指すことや対象にするのではなく、

どの企業にも存在する仕事に前のめりで取組みながらも、

組織の在り方に思い悩んでいる人をターゲットにしていると言ってもいい。

名大社の中堅幹部が思い悩んでいるかどうかは不明だが(笑)、

今後、自分たちが事業の中心の担っていくのであれば、

その手法については大いに参考になる。

もっとトップへのダメ出し、もしくは革新的な提案に向けて読んでもいい。

実際にダメ出しばっかりしてきたら、

本書に書かれている「自己保存」に僕も入ってしまうだろうけど・・・。

総論賛成、各論反対みたいなとこだね(笑)。

しかし、それくらいの方が企業としては健全であることは間違いないし、

森岡氏のような取り組みをすれば確実に企業の業績はアップする。

池井戸潤氏の描く世界とは真っ向から戦うわけだ。

結局、会社は「人」で成り立ってる。

立派な組織も「個人」の集合体でしかない。

一人ひとりの意識と行動が大切なわけだ。

僕も今のままじゃいけないわけですね。

本書にはオマケ的扱いとして、セブン&アイ・ホールディングス鈴木敏文名誉顧問や

作詞家の秋元康氏らとの対談も掲載されている。

わずかな量だが、マーケティングの面白さを学ぶには十分参考になる。

特にOくんとかOさんには読んでもらいたいと思う(笑)。

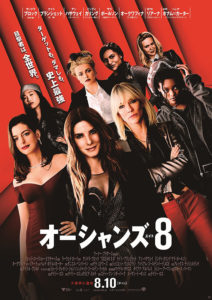

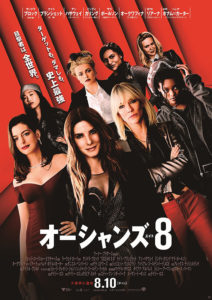

僕のようなネクラな人間はどうしてもネクラな映画ばかり観てしまう。

それでは偏った世界しか知ることはできない。

時にはスカッとするような痛快な映画も観た方がいい。

それが少しでもネクラから脱皮することにも繋がる。

そう、無理やりにでも思考を変えるのだ。

そんな意味では最適な1本といえるだろう。

本作はレイトショーで鑑賞。

それも生ビールを飲みながらの鑑賞。

映画コラムニストとしては姿勢を正し難しい顔をして観るべきだが、

時には自らを否定することも必要。

一旦、自分の役割を放棄する気持ちを持つのだ。

一体、何の話をしているのだろう(笑)。

本作は一連のオーシャンズシリーズになるが、僕は過去の作品は一度も観ていない。

改めて調べて初めて「オーシャンズ11」「オーシャンズ12」

「オーシャンズ13」の存在を知った。

言い訳すれば、これらの作品が公開された時は映画コラムニストを名乗っていなかった時期。

やむを得ないことなのだ(笑)。

このシリーズはジョージ・クルーニーを中心とした犯罪もので、

本作はジョージ・クルーニーの妹役としてサンドラ・ブロックが演じる。

これまでとは切り離されているので過去の作品を観ていなくても全く問題はないが、

ファンからすれば知っておいた方がいいといわれるだろう。

多分、犯罪の展開で共通項があるのかな?。

本作も冒頭からテンポよく映画は進行していく。

ワクワク感を引きずりながら観ていくのだが、

よくあるアクション映画のようにずっと手に汗握って疲れるわけではない。

高尚なワクワク感と緊張感といったところ。

巧みなストーリーで観る者をあっと言わせる作り。

そして、映画が終わりそうで終わらない点もいい意味で観る者を裏切るし、

それがさらに映画の魅力となっている。

たまにはこういった娯楽作品も観た方がいい。

それもお気楽ノー天気ばかりでなく、少し頭を使う程度がいい。

いかん、いかん、オーシャンズシリーズを観たくなってしまった。

また、Amazonプライムの餌食になってしまうのか?

これが製作に名を連ねるスティーブン・ソダーバーグの戦略なのか?

たまにはレイトショーもいい。

生ビールを飲みながらもいい。

お客さんもいっぱいだったしね・・・。

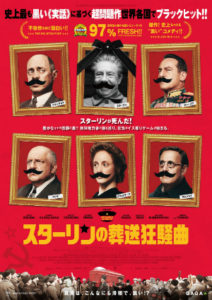

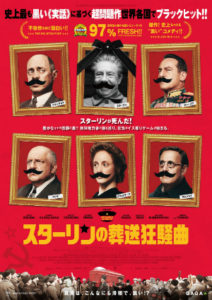

本当はこんなことを書くべきではないが、本作は観る予定がなかった作品。

当初は同じミリオン座で公開されている

「バトル・オブ・ザ・セクシーズ」を見るつもりだった。

それがその日の計画が狂い、たまたま時間が合った本作にしたまでのこと。

予備知識もなく、急きょスマホで調べて確認した程度。

映画館に入った時は観客で賑わっており、劇場内もほぼ満席。

そこでこの作品の話題性の大きさをまざまざと知らされた。

たまにはこんな映画の見方もいいのかもしれない。

自分の好みの作品ばかりだとどうしても偏ってしまう。

ちょっとした偶然の出会いが思いがけない出会いになったりする。

キャリアの世界と一緒だね(笑)。

本作は旧ソ連を舞台に独裁者スターリンの死後のドタバタを描いた実話。

それをコミカルに皮肉っぽく描いている。

ロシアでは上映禁止というからよほど本国では

気にくわない描き方をされていると言っていいだろう。

ソ連のことを描いているが製作はイギリス。

出演する役者もイギリス人であったり、アメリカ人であったり。

英語が理解できない僕でも映画は英語で作られてることくらいは分かる。

調べてみると公開は英語版と書かれているがロシア語版なんてあるのかな?

昭和の高度成長時代の日本を英語で製作されたら違和感を感じるだろう。

他国だからすんなりと受け止められる作品と言える。

ただロシア人が観たらその内容に限らず腹が立つに違いない。

一方でこうした形で歴史を忠実に伝えることも大切かも・・・。

本国に任せておけば闇に包まれてしまう歴史もあるだろう。

それが目的がどうかは分からないが、

そんな意味ではこの作品があちこちの映画祭に呼ばれるのも理解できる。

ジャンルはコメディ。

時折、劇場内も笑いが起きる。

ただそれはクスっとこぼれる程度の笑いで大笑いするコメディではない。

もっとも日本映画が苦手とするだろうシニカルで風刺性の強いコメディ。

あれっ、シニカルも風刺も同じ意味?(笑)。

このあたりは教養を問われるな・・・。

本作は観る側の教養を問われる作品でもある。

観客もナンパそうなカップルは一組もいなかった。

それがそこそこヒットすることにもしかしたら意味があるのかもしれない。

地方の劇場まで公開されるのが理想だと思うけど・・・。

たまにはこんな作品も観なきゃいけませんね。