カンヌ国際映画祭パルムドール受賞というのは相当なインパクトなのか。

公開間もない時にミッドランドスクエアシネマの予約画面を開いたところ、ほぼ満席。

普段ではあまり見かけることのない埋まり具合。

その日は諦め別日で観ることにした。

いろんな意味で関心の高い作品なんだろう。

とても残酷な映画。

それが映画を観終わった僕の率直な感想。

しかし、見方を変えればシアワセな映画とも言えなくはない。

ちりじりになっているはずの個人個人が一定の期間だけでも家族の絆を経験し、

それにより深い満足感を得られているのだから・・・。

だが、それも虚構の世界。

5歳の子供でさえ、永遠には続かないとは理解している。

それは言葉ではなく空気。

醸し出す温かい空気や冷たい空気が違和感を生み出し、

やすらぎが嘘であると肌で感じるのだろう。

だから、残酷なのだ。

この映画の捉え方はいくつかあると思う。

今の社会の闇をあぶりだしている、

軽薄な家族関係の裏返し、

表面的な意思疎通とその信頼感・・・。

あまりいい表現はできないが、

是枝監督はそんなことも言いたっかたのではないか?

だが、是枝監督は答えを言わない。

答えは常に観る者に求められている。

本作に限らず、前作の「三度目の殺人」も前々作の「海よりもまだ深く」もそう。

そして、対象は全て家族。

家族の在り方、それを取り巻く社会の在り方に

答えを求めているような気がしてならない。

僕は偽装家族でもないし、それなりに教育もし親としての責任も果たしてはいるが、

この映画のテーマである絆を問われると少々困る。

反省すべき点は多い。

愛情なんて点数をつけるものではないので気にする必要はないのだが、

どれだけ点数を上げられるというのか・・・。

自分とは無縁の世界と思いながらも、

客観視できない人は多いんじゃないだろうか。

余計に残酷さを感じるのかも・・・。

ここに登場する役者さんは見事。

子供たちもそうだし、最初違和感のあった松岡茉優さんもそう。

僕の中でちょっとズレたのが緒形直人さん。

あんなに下手な役者だったけ?と思ってしまう。

それは他の役者が素晴らしすぎたから、

そんな風に思ってしまったのかもしれないけど。

そして、安藤サクラさんの流す涙は何を意味するのだろうか。

世の中は偏見に満ち溢れている。

偏見に打ち克つには強靭な精神力だけでなく、

言葉とスキルも持たねばならない。

あの涙に圧されながら、持つべき力を問うたのだった。

パルムドール受賞、おめでとうございます。

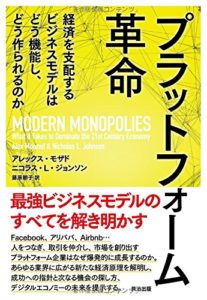

多分、僕の能力がイマイチなんだと思う。

最近、紙の書籍から電子書籍へと意図的にシフトし積極的に読んでいる。

電車の中ではタブレットを縦にし、

いかにもデキるビジネスマンを演出しカッコつけながら読んでいる。

しかし、残念なことに思うように頭に入っていかない。

真剣に読んでいるつもりでも、

サ~ッと画面が流れていく感覚でどうも頭からもすり抜けていく。

やはり僕の能力がイマイチなんだろう。

本書もそんな状態で読んだ1冊だった。

確かにここに書かれていることは納得感は強い。

今、自分の生活も知らず知らずのうちにプラットフォームに巻き込まれ、

すっかりそこがビジネスの中心といっていい。

新しいビジネスモデルがプラットホーム。

そのプラットホームとは相互に依存する複数のグループを結びつけ、

すべてのグループが恩恵を得られるようにビジネスのこと。

Amazonなんてその典型。

代表格ではあるが各業界ともそこで先行する企業が業界を覆し、

いつの間にかリーダーシップを発揮している。

何十年もかけて作ってきたビジネスモデルもいとも簡単に崩されていく。

何十年を掛けなくてもそうだ。

SNSはfacebookが最初ではない。

先行する企業が存在したし、そちらの方が規模の経済が利く立場にもあった。

しかし、簡単にfacebookが打ち破る。

今や何かと話題のマーク・ザッカーバーグ氏は、こんなことを言っている。

「重要なのは、あれこれ付け加えるのではない。そぎ落とすことだ。」

日本の家電メーカーも同じようなもんだろう。

それはもしかしたら自社のことも言えるのかもしれない。

あれもこれもとサービス分野を増やすことで、

なんら特徴の見出せない会社になってしまう。

あり得る話だ。

しかし、プラットホームである以上、結びつきは必要。

付け加えることと結びつきは近いようで遠い。

なんてことを考えながら読んでいるのだが、

もっと肝心なことがあるようでそれが頭に入っていかない。

僕の生活もfacebookやAmazonが欠かすことができなくなった今、

現実の中で学んでいくしかないのかも・・・。

課題図書が多すぎてついていくのもやっとこさだが、続けることに意味があるとも思いたい。

そのうち電子書籍も頭に入ってくるのかな(笑)。

今月は日本映画強化月間。

どれだけ時間を許すかわからないが、観たい日本映画が多い。

本作以外にも「万引き家族」「空飛ぶタイヤ」は必見。

仕事をサボってでも観たい。

いや、表現がよくない。

時間を上手く調整して観たい。

映画コラムニストとして活躍できそうな予感・・・。

それはさておき本作。

何とも不思議な映画だった。

河瀨直美監督は僕は決して得意な監督ではないが、

なぜが最近の「あん」も「光」も観ている。

なぜか惹きつけられる。

嫁さんと同じ名前であるのは全く関係はない。

通販生活のCMも関係ない。

(通販生活のCMはあえて公開に合わせたのかな・・・笑)

いかん、いかん、作品とは全然関係ない方向に向かってしまった。

本作はフランスとの合作。

神秘的な映像美は芸術性の高いフランス映画には受け入れやすそうだし、

河瀨監督の独特のカメラワークも同様。

SFXを駆使した作品との真逆の演出に感動を覚える人も多いだろう。

それが必要以上に映画を難解な方向へ誘っているような気もするし、

謎が謎を生む要素となっているのだろう。

だから、単純な三代目 J Soul Brothersファンは観ない方がいい。

本作が面白いとは感じないだろう。

むしろ酷評する作品になってしまうのでは?

と余計な気を遣ってしまう。

エグゼクティブプロデューサーがEXILE HIROさんであるのに

違和感を覚えるのは僕だけだろうか。

この2人の関係性や作品に対してのこだわりを知らないので、

偏った見方は間違っているとは承知しているが、

自らの世界を貫く監督と商業ベースで最も成功している社長とはなかなか結び付かない。

そこも含めとても不思議な映画。

個人的にいえば、すっかり河瀨ファミリーとなった永瀬正敏くんと

フランスの名女優ジュリエット・ビノシュさんの絡みがいい。

なんとも大人の色気を感じさせる。

50歳を過ぎようが関係ないわけね(笑)。

いつものように映画の中身はまるで分からないブログになってしまった。

ただ言えるのは日本の風景は素晴らしい。

それを確認するだけでも観る価値があるのは間違いない。

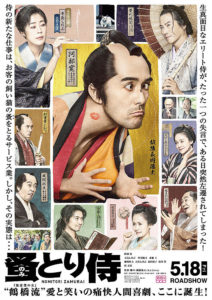

少し前に映画館で観た作品。

思い切った言い方をすれば単なるエロ映画といっても叱られないだろう。

もちろん成人映画に比べればそのシーンは限定的だが、

主要なシーンでまあまあ描かれている。

暴力的なシーンがあるわけではないので、R15は妥当だろう。

寺島しのぶさんや飛鳥凛さんのファンは喜ぶかもしれないが、

付合い始めたばかりのカップルにはおススメしない。

いや、いい勉強になるのかな(笑)。

しかし、大真面目に絡みのシーンを演じる阿部寛さんや豊川悦司さんは

役者魂といえるのだろう。

いや、これも単に楽しみながら演じていたのかな・・・。

簡単に言ってしまえばそんな映画。

それほど多くのことを書ける映画ではないというのが本作の感想。

それでは映画コラムニストとして失格だし、

つまらない映画と受け取られると配給会社からお叱りを受けるので、

もう少しフォローしておこう。

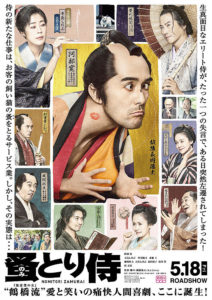

この類の映画って、ありそうでない。

コメディ映画ではあるが、

きちんとした歴史背景のもとに語られる作品って意外と少ないと思う。

それもガキを対象とした作品ではなく大人を対象とした作品は少ない。

少しの詫び寂びを感じさせながら・・・。

そんな意味では江戸時代の中期は描きやすいのかもしれない。

映画にはいろんな楽しみ方がある。

意味が深すぎて難解な作品を楽しみたい場合もあれば、

うつ映画で落ち込みたい時もあれば、

ド派手なアクションでスッキリしたい時とさまざま。

多くのシチュエーションがある中で、本作は何も考えず、

単純にいい気分になりたいと思う時には最適。

心地よい時間を過ごすことができる。

そこには日本を代表する俳優陣が登場して・・・。

そんな映画だった。

ブログは相変わらず意味不明だが、これでも頑張って書いたほう(笑)。

たまにはこんな映画もいいでしょう。

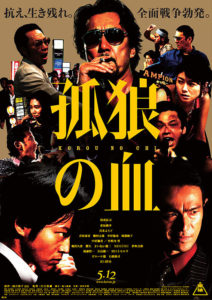

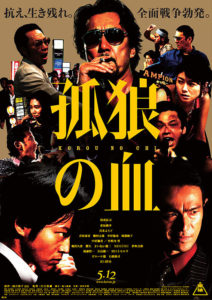

前回の映評ブログに続き、白石監督作品。

本作も「うつ映画」かと思ったが、

「凶悪」「日本一悪い奴ら」に比べれば救いようがあった(笑)。

それでも終始、ブルーな気持ちになる映画であるのは間違いない。

きっとこの監督の魅力はそこにあり、

そこを徹底的につぶしていくのが彼の得意技なんだろう。

本作はフィクションだが、警察の暗部を描いている。

白石監督は警察に敵対心でも抱いているのだろうかと心配になる。

なにかイヤな過去でもあるのかな?(笑)。

本作は東映の配給。

スタートは当然のように荒波に東映のロゴマークが登場する。

それは見慣れたシーン。

しかし、今回はそれがやたら古臭く感じた。

後から思ったのだが、それは東映の仁侠映画へのオマージュではないだろうか。

映画の舞台は広島の架空都市。

「仁義なき戦い」の延長線上とも捉えることは可能。

登場人物の広島弁を聞くうちにそんな心境になってきた。

僕は単純なバイオレンスには興味はない。

無意味に殺し合う映画も好きではない。

だけど、なぜかこの類の映画は観てしまう。

大きく捉えれば同じジャンルであるから、

暴力映画が嫌いは人には理解されないはず。

本作でもグロテスクなシーンはいくつもアップされるので目を覆いたくなる。

それでもつい惹き込まれてしまう。

それは変態的な趣味があるわけではなく、

その裏側にある人間関係に引っ張られるから。

北野武映画に近いといえば少しは理解してもらえるかな?(笑)

この映画もやくざ映画に相応しい役者がオンパレードに出演している。

石橋蓮司さんや伊吹吾郎さんの親分は欠かせない。

最近、ピエール瀧はすっかりはまり役。

白石作品には欠かせない役者ではなかろうか。

そんな点でいえば、九十九一もそう。

(ツクモハジメ、覚えている人いるかな?)

端役ではあるが、本作でも「凶悪」でも印象を残していた。

九十九一といえば僕が中学生の時に「お笑いスター誕生」でグランプリを獲得した。

その当時、彼は岐阜放送の深夜のラジオ番組で喋っていた。

僕は受験生で勉強しながら聞いていたが、メチャクチャ面白かった。

多分、勉強は頭に入っていなかったと思う。

彼がグランプリを獲得し岐阜放送の番組を辞めることとなり、

最終回で泣きながら話しているのをオンエアで聞いていた。

嬉しいようで悲しかったことを今でも覚えている。

いかん、全然違う方向に向かってしまった・・・。

この作品は役所広司と松坂桃李のためにあるといっていい。

この2人の関係性で映画が構成される。

それに周りの連中が上手く絡んでいく。

どんどん壊れていく姿もたまらない。

それは誰かは映画を観てもらえればと思う。

しばらく白石作品からは目が離せない。

そんなことを感じさせた映画だった。

先日、ある飲み会で美しい女性と一緒になった。

いろんな話をしているうちに映画の話題に・・・。

「山田さんの最近、よかった映画は何ですか?」

「そうだなあ、『ペンタゴン・ペーパーズ』と『ウィンストン・チャーチル』かな。」

気取りながら映画コラムニストぶって語ってみた。

「洋画の方が好きなんですか?」

「本当は日本映画の方が好きなんだよね。」

ここも気取って映画コラムニストらしく答えてみた。

「私も日本映画が好きで、うつ映画が特に好きなんですよ。」

「うつ映画?」

初めて聞く言葉だった。

「重くて暗くて鬱になってしまうよな映画です。」

「へ~、『愚行録』みたいな?」

「そうです、そうです。そういう映画が大好きなんです。

中でも『鬼畜』が一番好きです。」

「うわ~、すごいね・・・。」

と素晴らしいセンスの持ち主とそんな会話が続いた。

「『日本で一番悪い奴ら』は観た?」

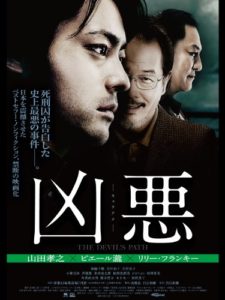

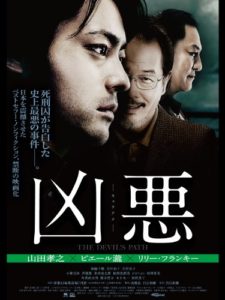

「観ました、観ました。山田さん、だったら『凶悪』は観ましたか?」

「いや、Amazonプライムのウオッチリストには入ってるんだけどね。」

「白石監督なら、こっちの方が救いようがなくて断然いいですよ。」

かなり映画通の美しい女性は力強く語った。

本当にどうしようもない映画が好きなようだ。

そんな会話がいいきっかけとなり、先日、ようやく観たのが「凶悪」。

いやあ~、救いようのない映画である。

実話を基に製作されているのは、白石監督の得意とするところか。

主役の山田孝之氏はいろんな作品で個性的な役柄を演じているが、

本作ではまともに見てて仕方ない。

よくよく見ればまともではないのだが、

他の出演者が異常すぎてまともに見えてしまう。

リリーフランキーとピエール瀧。

この2人は今は普通に役者として多くの作品に出演しているが、

元々はイラストレーターやミュージシャン。

上手すぎるというか変態的すぎる。

特にリリーフランキーのあの不気味な笑みは突出している。

「探偵はBARにいる3」も「美しい星」も「SCOOP!」もいやらしさが目立っていたが、

この作品はさらに際立つ。

彼は天才だな・・・。

そして、救いようのないかたちで映画は終わる。

映画の中身には全く触れていないような気もするが、

たまにはこんな気分の悪い映画もいい。

僕たちはシアワセな人生を生きていると実感できるのだから。

本作は2017年キネマ旬報日本映画ベストテンの第1位。

公開当時はそんな話題になっていないと思うけど、

じわりじわりと評価が上がっていったのだろうか?

この作品のタイトルは面白い。

「映画 夜空はいつでも最高密度の青色だ」

これが正式なタイトル。

タイトル名に映画と入っている。

同じ作品でドラマはないはずだから、入れる意味は何なのか?

僕には分からないが、何かを主張しているようでならない。

そして、本作は全編通して何かを主張している。

しかし、それは見過ごしてしまいそうな主張でしかない。

ボーッとこの映画を観るとちょっと頼りない若者の恋愛映画で思ってしまう。

実際はそんな恋愛なんてどうでもよく、その奥にある葛藤や

孤独や欲望や絶望感がグルグルと一人の人間を渦巻いているように思える。

現代社会というか2017年あたりの時代をリアルに映し出し、

目に見えない共感を生み出しているのかもしれない。

そんな意味では時代を大きく反映した作品で、

瞬間的に観る者の心を捉えるのだろう。

70年代の若者像に僕ら世代が違和感を感じるように

20年後この作品を観ると強烈な違和感を感じるのかもしれない。

ただ共通するのは若者はいつの時代も不安を抱えているということ。

スマホで簡単にメールでやりとりできても、その不安は解消されない。

時に饒舌で時に無口で時に感情的で時に無反応なのも今の時代だからか?

そんなことを感じながら本作を観た。

万人受けはしないと思うが日本映画通のうるさ型は

ちょっとしたウンチクを語りたくなるんじゃないかな?。

空の色と衣装の色の関係性とか・・・(笑)。

ヒロインは石橋静河さん。

正直、そんなに可愛いわけではないが、独特の雰囲気を持つ女優。

映画を観終わった後、調べてみたら石橋凌さんと原田美枝子さんの娘さん。

いい意味で親の七光りを感じさせない(笑)。

映画界に華やかさばかりは必要ない。

そうじゃない存在感も必要。

そんなことを思わせてくれた。

ここまで書いたところで、どんなストーリーかさっぱり分からないと思うし、

僕の主張もとても曖昧。

しかし、今はとても曖昧な時代。

だからこそこんな映評が重要なのだ。

と自分を正当化させてブログを終えたい。

大切なのは夜空を見続ける勇気なのだ。

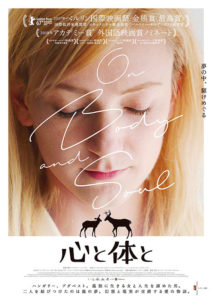

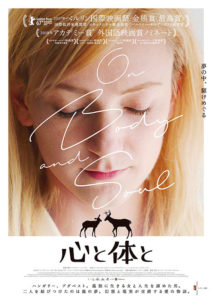

ハンガリー映画なんて初めて観たんじゃないかな?

あえて選んだというよりは、

上映時間のタイミングがたまたま良かっただけのこと。

それが大きな理由。

最近は洋画ばかり観ている。

このGWはできれば邦画を観たかったが、

気持ちが揺れ動く作品がない。

う~む、なんてこった・・・。

本作は2017年ベルリン国際映画祭金熊賞受賞作品。

すなわち最優秀作品賞。

僕は単純にこれに気持ちが揺れ動いたのかもしれない(笑)。

さぞかし難解で社会性の高いドラマかと期待するだろう。

しかし、そうではない。

チープな表現をすれば、奥手の若く美しい女性と片腕の悪いオッサンとの恋愛物語。

なんてことはないストーリー。

単にそれだけの物語であれば、僕でも撮れる(笑)。

若い女性とオッサンとのラブストーリーだが、

そこには神秘的であり幻想的であり、心が揺れ動かされる展開がある。

今回は揺れ動くことが多い・・・。

それは夢の中に登場する鹿であり、現実の世界で見せつけられる牛の加工処理。

そして、人間と牛の血。

血って、こんなに美しい色をしていたかと少し幻想的になる。

この現実はいつの時代だろうかと映画を観ながら、僕自身が彷徨う。

オフィスや街の風景は少し古い。

だが、登場人物は当たり前のようにスマホを使う。

それはブタペスト郊外がそんな雰囲気を出しているだけで、あきらかに現代。

そして、ここに住む人は孤独だ。

この後、ブログに書く「映画 夜空はいつでも最高密度の青色だ」もテーマは孤独。

孤独は万国共通のテーマなのか。

どこの国でも生きづらさはあるということか。

その中でもお互い理解し合おうとする姿勢が必要なんだね。

本作はなんといっても主役マーリアを演じるアレクサンドラ・ボルベーイ。

当たり前だが全く知らない。

彼女の透き通るような美しさと

その性格を表す無表情さと真っ直ぐ見つめる視線が印象的。

あのような女性をハンガリー美人というのだろうか。

そんなことはどうでもいい(笑)。

2人が惹かれ合うまでは少々眠かったりするが、

そこからはどんどん映画に引き込まれていく。

そして、突拍子もない行動がそれに拍車をかける。

どうなるかは映画を観てもらえばいいのだろうけど、

この作品を観ることはきっと簡単じゃないはず。

上映期間も劇場も限られている。

だから、はっきり言っておこう。

ハッピーエンドでステキな感じ。

こんな映画もたまにはいいんじゃないかな。

邦画もガキっぽい恋愛ものばかりじゃなく、

大人が楽しめる恋愛ものを作って欲しい。

先月の中部経営塾で講師の鬼澤さんがおススメされていた一冊。

遅ればせながら読み終えた。

こういうのは電子書籍でね(笑)。

今、AIという言葉を聞かない日はない。

先週、社内研修でPEST分析を各自行ったわけだが、

technologyでは必ずといっていいほど、AIの影響力は挙げられていた。

実際、僕もアップしていたけど(笑)。

AIで一定の職業がなくなるとか、

多くの仕事が消滅するなど、

まるで脅しのように表現されることもあり、

機会を活かすより脅威の存在になることの方が多いのではないだろうか。

著者はある意味そんな点を認めながらも、

そこまで恐れることはないと強く言われる。

やはり人間は人間で、

人間しかできないことが沢山あるというのがその主張。

しかし、その人間がすべきこと、

学ぶべきことを放棄してしまったら、

AIに代替されるのは間違いないようだ。

それが「教科書を読めない子どもたち」にあたる。

本書では何よりも読解力が必要という。

ごくごく簡単なことでいえば、

「岡山と広島に行く」と「岡田と広島に行く」の違い。

AIに認識させるには一定の時間が必要のよう。

そして、著者は

「一に読解、二に読解、三、四は遊びで、五に算数」と言われる。

「遊びも手先や身体を動かす、モノに頼らない遊び」という。

スマホの使用時間と勉強ができるできないの因果関係はないとのことだが、

スマホばっかりやっていてはやはりダメだということ。

すぐグーグル先生に頼るのもダメなのだろう。

頼ってもいいだろうが、基礎を叩き込み、

考える能力を積み上げてから使用すべきなんだろう。

そして、最悪なシナリオとしてこんなことを書かれていた。

いずれ「AI不況」とも呼ぶべき、

世界的な大不況がやってくるのではないかと・・・。

AIにはできない仕事は人材不足、

AIで仕事を失った人は誰にでもできる低賃金の仕事しかないと・・・。

まるで「モダンタイムス」の世界かな?

そんなことも含め歴史は一定のタームで繰り返されるのか。

かすかな期待感と大きな不安を抱え本書を読み終えた。

やはり常に頭はフル回転させ鍛えないといけないわけですね。

感性も・・・。

今月は映画観賞強化月間といってもいい。

時間の調整が上手くいき、既に今月は4本目。

来週にはGWに入ることもあり、あと1本くらい観れるかもしれない。

映画コラムニストとして生きていくためにはもっと観なければならない。

あまりこんなことばかり書いていると

仕事をせずに遊んでばかりいると思われるのでほどほどにはするけど・・・。

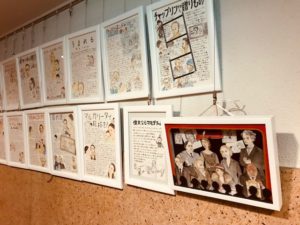

ちなみに本作品は銀座で観た。

シネスイッチ銀座という昭和の香りのする映画館。

こんなイラストが飾ってあり、ほんわかした気分になる。

システマティックなシネコンもいいが、たまにはレトロ感漂う映画館もいい。

写真もそんな加工をしてみた。

と、ブログタイトルとは違う方向に向かっているが、本作はこんな映画館が良く似合う。

観終わった後、ほのぼのと幸せになれる感覚。

人間って素敵だな・・・と思える映画だった。

これは名古屋で上映されるのかな?

どっかのミニシアターで予告編を観た気もするが、まだ上映はされていないみたい。

多分、大ヒットはしないだろうし、若いカップルは観ないと思う。

実際にこの映画館には熟年夫婦が多かったように思う。

と、またまた映画とは関係ない方向に行ってしまった。

いつも映画のことが分からない映評ブログを書いているが、それが更に進行した感じ。

この路線もまあまあ受けるんじゃないかな。

そうでもないか・・・(笑)。

主役は大女優シャーリー・マクレーン。

嫌味な元経営者を巧みに演じている。

ある種の軽やかさとそのノリとおとぼけな感じがいい。

その相手役はアマンダ・セイフライドという女優さん。

最近、外国人女優はさっぱり分からないが、この方も初めて知った。

若い頃のミシェル・ファイファーに似ていると思ったが、あんなに艶っぽくはない。

学生時代はあんな色気のある女性に憧れ、色仕掛けにあいたいと思ったものだ(笑)。

そこと比較してはいけないが、ストレートさが伝わる爽やかな女優さん。

この2人に絡むちょっと生意気な子役。

この3人がそれぞれ抱える悩みを明かしながら繰り広げられるストーリーがなんとも心地いい。

やはり映画は人をシアワセにしなければならないと改めて痛感。

わざわざ東京で観たことを後悔させない。

わざわざではないが、その日一日を健やかに過ごすことができた。

名古屋で上映されていない以上、誰に勧めていいかはわからない。

でも、機会があれば観てもらいたい。

そんな映画だった。