読書の夏。読書の夏休み。

今回は「大人の流儀6 不運と思うな。」

このシリーズはずっと読み続けているが、すでに6巻。

新書ともいえない微妙なサイズがこのシリーズの特徴でもあり、一貫したスタイル。

新書より少し高い値段にするにはいい戦略かも・・・。

単純に僕がそう思っているだけかもしれないけど(笑)。

過去のブログでもこのシリーズは取り上げているので、

おヒマな方は読んでもらえればと思うが、感想はいつも同じ。

伊集院静氏のような人生を送りたい、あ~いった生き方をしたいということ。

男として憧れる存在。

もちろん才能があり、運を味方につけているも大きいと思うが、それだけではない。

一般的な人よりも真剣に人に向き合っている、ように思える。

それだけでも新しい価値に繋がる。

その自由さ、遠慮のなさが憧憬の対象となり安定的な読者を呼び込んでいる。

僕が思うに伊集院氏の読者は半分はあの生き方に憧れているだけだろう。

あんな男になりたいと・・・。

このシリーズは週刊誌のコラムがまとめられて一冊の書籍として構成されている。

その一つに「愚かでいいんだ。」というとても嬉しいコラムがある。

それは飲み過ぎてホテルで立ち上がることができない状況を描いたもの。

60代半ばを迎えてもそんな姿の披露は純粋に羨ましい。

そして、自信がつく。

僕はさすがに家でもホテルで靴を履いたまま寝てることはない。

いくらベロベロ状態でもそこまでは酷くない(笑)。

それでも僕は愚か者本部長として名古屋では認められた存在。

(なんじゃ、そりゃ・・・笑)

著者に「愚かでいいんだ。」と励まされると

ますますその道を極めようと思ってしまうじゃないか。

自分自身が認められている気がして安心してしまう。

すべて肯定的に捉えるのが大切ですね(笑)。

そんなことばかりが書かれているわけではない。

人がどう出会い、どう別れるか、その心の在り方についても書かれている。

それは積み重ねてきた人生の重さでもある。

そうなると僕はまだまだ経験が足りない。

それを知るだけでも読む価値がある。

もっと懸命に生きなければならない。

ついこの類の本を手に取ってしまう。

『さらばカリスマ セブン&アイ「鈴木」王国の終焉』

どうしてマスコミは大袈裟に表現したがるのだろうか。

それが売上に直結する意図は否定しないが、

中立的立場にある存在が必要以上に相手を貶めているような気がしないわけでもない。

これも否定するわけではないが、本書を執筆した記者は会社を経営した経験はないはず。

どの選択正しく、どの選択が間違っていたかなんて、結果から判断するに過ぎない。

当事者として、その状況の中でどうジャッジするかはその本人しか分からない。

心の葛藤を表現するのは不可能だ。

それを見事に表現してしまう記者はやはり優秀なのだろう(笑)。

僕が言うのもおこがましいし、そんな立場にないのは承知しているが、

やはり鈴木会長の退任は遅すぎたのではないか。

先端の経営をしていたとはいえ、80歳を超えて経営トップに立つのはいかがかと思う。

それはどんな優秀な経営者でもそう。

孫さんにしても柳井さんにしても80歳を超えて経営をしてはいけない。

これは僕の勝手な持論なので正しいとは思わないが、そう考える。

後を継ぐ者は時間が掛かれば掛かるほどカリスマを抜くことはできない。

その存在の大きさに委縮するのが当たり前なこと。

次の者がメチャ優秀であっても・・・。

と本書に関係ないことツラツラと書いてしまった(苦笑)。

本書には話題になった記者会見から、その前後の一連の騒動、

コンビニの歴史、もっとも大切な今後の予測まで書かれている。

どんなに順調に成長している会社でも必ず闇は抱えているということ。

一定の対立は生まれるということ。

全てが上手くいくわけではない。

組織や会社が大きくなることで、マイナスを抱えることも多い。

イトーヨーカ堂に限らず、西部・そごう、ニッセンをどう展開していくのか。

簡単にリストラすればいいわけでもないだろう。

僕にはさっぱり分からない。

そう考えるとセブン&アイの社長に就任した井坂氏の難題にぶつかっていく。

辞める辞めないというゴタゴタのほうが余程楽ではないだろうか。

メディアに対しては前向きな言葉が並ぶ。

それはトップとして当然というべき行為。

しかし、本音をつい漏らしたくなる場面もあるのではないか。

名作ドラマ「ハゲタカ」のワンシーンを思い出した。

カリスマ経営者大木昇三郎から引き継いだ塚本社長がタクシーの中でつぶやく。

「大空電機には工場の隅に転がるネジ1個にも大木昇三郎が宿っている。後を継ぐ者は地獄だよ。」

そうならないことを願いたい。

これは戦争映画。

それも社会派戦争映画だというのが観終わった後の感想。

ゴジラの存在が日本を攻撃してくる某国を表しているんじゃないかと勝手に錯覚してしまった。

少し前に読んだ「カエルの楽園」に似ているとも言っていい。

実際は全く似ても似つかない内容だが、訴えたいことは近いのではないだろうか。

現代の日本の在り方、政治家の使命と課題、米国との関係性。

それぞれが混じり合い浮き彫りになったような気がしたのは僕だけだろうか・・・。

こんなふうに書くと小難しい根暗な映画かと思われてしまうが、そうではない。

単純に楽しむことができる。

最初に登場するゴジラの顔はそのイメージを完全にぶち壊すし、

自分が知っている東京の街が次から次へと破壊されるシーンにリアルさを感じないわけではない。

それが妙な恐ろしさとなり、娯楽映画として醍醐味を味わうことになる。

ゴジラの登場しないシーンでも、ダレることなく緊張感が保たれている。

また、出演する俳優陣がユニークだ。

友情出演とか特別出演で有名な俳優がワンシーンだけ登場するのはよくあるパターンだが、

本作では随所にみられる。

それもこの作品は犬童一心や塚本晋也、原一男など映画監督が役者で出演している。

分からない人には全く分からない力の入れようだ(笑)。

僕も最後のテロップで知っただけだけど・・・。

そして、感傷的なシーンが極力カットされ、お涙頂戴と思わせるシーンがないのもいい。

重大な決断をする日本の総理大臣がいとも簡単に亡くなってしまうのだ。

(あっ、ネタバレ。これくらい、いいか・・・)

それほど「ゴジラ」に関心のない僕は、もし映画館で予告編を観ていなかったら、

本作は観なかったかもしれない。

それだけインパクトの強く、興味をそそられる予告編だった。

いい意味で乗っけられた。

今でも分からないのが「シン・ゴジラ」の「シン」。

「新・ゴジラ」なのか「真・ゴジラ」なのか「神・ゴジラ」なのか・・・。

誰か教えて欲しい。

3年目のコンドーに借りて読んだ一冊。

トップが若手社員に本を借りるなんて、セコいと思われるだろうが、

そんなことはどうでもいい(笑)。

月1回、実施している若手勉強会でコンドーがこの本を紹介し感想を述べたため、

気になって借りたのだ。

こういったノンフィクションで企業の実態を学んでいくことは重要。

若いうちからいろんなケースを学ぶことは将来的にも役に立つ。

彼の感じ方と僕の感じ方は年齢や経験の差があるので異なるだろうが、

少なからず衝撃を与えたようだ。

本書では90年代後半から始まったリストラを、多くの対象者の取材を通して克明に描いている。

その分、リアルさが伝わってくる。

リストラ対象者を中心に語られている分、被害者意識を感じなくもないが、

これが冷静に見た、客観的に捉えた実態だろう。

僕ら世代のソニーのイメージは先進的でカッコいい企業の象徴だった。

今や悪人代表みたいになっているが(苦笑)、

出井さんが登場した時はソニーの新時代が始まったとも錯覚したものだ。

確かにいい時代も瞬間的にはあったかもしれないが、

90年代後半から現在に至るまでソニーはリストラと共に歩んでいるのは間違いない。

少し前にソニーに勤めている方と飲んだことがあり、

企業の組織について語り合ったことがあった。

酷く組織について否定的で会社そのものに不信感を抱いているように感じた。

その時は分からなかったが、なぜそんなふうにネガティブに思っていたかは

本書を読めば一発で腑に落ちる。

ここで描かれる組織でヤル気を出せというのはムリな話。

人を人として見るのではなく、単にコストとしてしか感じていない。

仕事で実績を残してきた優秀な社員も年齢や部門だけでリストラ対象となり、

キャリア支援室なんて呼ばれる部屋に送り込まれ飼い殺しにあう。

尋常な精神では持ちこたえることはできない。

退職金の積み増しという配慮はあったのかもしれないが、

ストリンガー社長の年棒8億円の前ではあまり意味はなさない。

僕が不思議でならないのは、なぜ会社が酷い状態で社長の年棒が上がり、

それも4億とか8億とかとてつもない金額になってしまうのか。

全く理解不能。

バッサバッサ人を切れるのもトップが切られる側の社員の顔も性格も知らない方だろう。

その人との仕事経験や背後にある家族を少しでも知っていたら、簡単にはできないはずだ。

それが情けとなり致命的になってしまうかもしれないが、

会社とはそんな運命共同体であるとも言えるんではないだろうか。

×××××名のリストラとか×××億円の営業赤字と数字で書いてしまうのは簡単だが、

その一人一人を見ていけば、簡単に数字で言うことなんてできないはず。

そう思うとデカい組織なんてあまり魅力に感じない。

それは個人的なやっかみではなく素直にそう思うのだ。

しかし、一般的にみればソニーは優良企業で大手の一社。

20~30名の企業より魅力的に映る。

トップが全従業員の性格も趣味も知っている方がステキと思うのは僕のひがみでしかないのだろうか。

とつらつらと非難に近いことばかり書いてしまった。

これを他人事として捉えるのではなく、自分事として捉えなければならない。

自分が何をなすべきか・・・。

伊那食品工業の塚越会長ではないが、それを誤らなければ間違いは起きないはず。

反面教師として読んでおくことで学ぶべき点は多い。

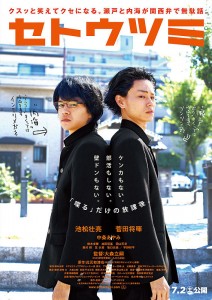

どんな映画がさっぱりわからないまま観に行った。

知っていることといえば、監督が大森南朋のお兄ちゃんというくらい。

このタイトルもどこにイントネーションを合わせればいいか分からなかったし、

何の意味を示すかも知らなかった。

「セトウ ツミ」「セトウツ ミ」なんて悩んでみたり・・・。

映画館で流れるアナウンスでその発音を聞き、

窓口で「セトウツミ、お願いします。」を平坦な言葉で購入した。

タイトルの意味は映画のポスターを観てようやく理解できたが、至って単純。

深く考えるまでもなかった。

まったく動機のない中で映画を観るのも面白いものだ。

この作品、75分ととても短い。

登場人物もこの主役の二人とあと数人程度。

同じタイミングで上映されている「インデペンデンス・デイ/リサージェンス」は

製作費だけで何百億円もかかっているだろう。

そんな映画と同じ料金で観るのはいかがなものかと思われるが、

もしかしたらこっちの方が贅沢かも・・・(笑)。

なんて、この小粒な映画を認めてしまいたくなるような作品だった。

僕は大学時代に映画研究会で8mm映画を作っていた。

他の大学の仲間はもっと真剣に映画を作っていた。

いわゆる自主映画ってヤツだ。

この作品を観ながら、その当時のことを思い出した。

そんな雰囲気を醸し出している映画だった。

だからこそ、より興味深く観れたのかもしれない。

適度に楽しく、適度に笑い、シアワセな気分になれたのかもしれない。

この映画を観たところで、深く考えさせられたり、人としての生き方を学べるわけではない。

脱力感いっぱいの高校生を観たところで何の学びにもならない。

しかし、今年観た映画の中ではベスト5(今のところ)に入る作品じゃないかな・・・。

また、この主役二人が魅力的だ。

池松壮亮くんは将来日本の映画界を背負っていくような気がするし(大袈裟か・・・笑)、

菅田将暉くんの味のある表現力はタダ者ではない。

池内くんの前作「海よりもまだ深く」も良かったし、

菅田くんの軽薄な「そこのみにて光輝く」も良かった。

彼ら二人がダラダラと高校生を演じるのもきっと深い意味があるのだろう。

それは違うか・・・。

続編が出来たら、また観てしまうかも。

きっとブツブツ言いながら、観てしまうんだろうなあ~。

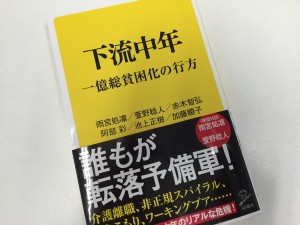

本書をどの立場で読むかは難しい。

帯に書いてある「誰もが転落予備軍」というように、自分もその立場になる可能性はある。

今の生活が先々も保証されているわけではない。

また、就職・転職を支援する立場として、

雇用を創出する場がどこまでできているのかとも考えてしまう。

若者の失業率や下流老人という言葉が話題になっているが、肝心なのはこの世代らしい。

35歳~54歳で非正規労働者が年々増え続け、2015年には780万人に上っている。

非正規労働者のうち、78.2%が月収20万円未満。

10万円未満も36.7%でとても生活できる水準ではない。

一方で人手不足に困る企業も多く、人材難が課題なのも正直なところ。

アンバランスなのは僕がいうまでもない。

うちの会社にもいろんな方が転職相談に来られる。

トントントンとなんの苦労もなく決まるケースもあれば、

本人の期待に沿えないケースもある。

残念だが、我々のような民間企業が全ての方をマッチングさせるのは現実的に不可能。

事業モデルが変わらない限り難しい。

キャリアアドバイザーは少しでも求職者の立場を理解し話は進めるが、簡単ではない。

中高年に対してはどうしても経験を求められてしまう。それが現実と言わざるを得ない。

以前の僕であれば、頑張った者とそうでない者との差は仕方ないと切り捨てたであろう。

しかし、現状を理解すればするほど、それができなくなっている。

かといって、打てる手段を持っているわけではない。

今後に向けて、「下流中年」と呼ばれる方を生み出さない流れを

作っていくしかないだろう。

新卒者や第二新卒者が見誤らない就職ができるよう、

より多くの機会を設け、仕事選びの重要性を啓蒙していくしかない。

また、自社において働くスタッフが厳しくも安心でき、

満足できる空間を作り上げるしかない。

本書の実例で書かれる会社内での陰湿ないじめや

精神的苦痛を与える労働はアホらしくて悲しくなる。

実際、そんな企業がまだまだ多いんだな。

少なくともまず自社はそれをクリアにしなければならない。

当たり前だけど・・・。

トップがそう意識するだけで、ずいぶん数字は好転するとは思うのだが、いかがだろうか。

本書を読みながら、少し前に中日新聞で連載されていた「新貧乏物語」を思い出した。

本書もそうだが、中日新聞の連載でも痛感したのが、親の役割。

虐待を含め放棄しているケースが目立つ。

結局、本人は被害者だが、世間はそう見てくれない。

満足いく教育を受けていないので、自分で判断する能力も持ち合わせていない。

本書は労働環境の劣悪により貧困の方向へ向かっていくが、

根本は同じように感じる。

環境だけの問題ではない。人災が大きな原因なのだ。

そう考えるとインフラを整備すれば解決できる問題でもなく、

一人一人の在り方が問われる。

難しくないようで難しいことは理解できる。

だが、身内も他人も含め、人に優しくなることで少しは解決できるのではと思ってしまった。

すいません。

中途半端な表現で・・・。

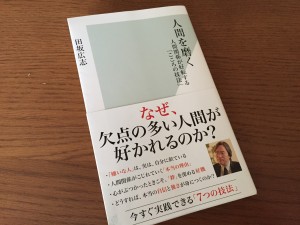

正式タイトルは『人間力を磨く 人間関係が好転する「こころの技法」』

以前から田坂氏は気になっていたがほとんど手に取ったことはなかった。

今回も目的もなく書店をうろつき、何気なく手に取った。

本書を読み終えて、

これが「知性を磨く」「人は、誰もが「多重人格」」の三部作であることも初めて知った。

そんな浅いレベルではあったが、気がつくとあちこちに赤線を引いていた。

気になる文章や自分が大切にすべき言葉がちらばっていたのだ。

結構な影響を受けたことになる。

僕は自分でいうのもおかしな話だが、人を苦手とすることはない。

メチャクチャ人づきあいが上手いわけでもないが、下手くそでもない。

食べもの、飲みものの好き嫌いがないのと同じで人の好き嫌いもない。

誰とでも普通に付き合えることが強みと言えるかもしれない。

もしかしたら今、僕がこの場所に存在するのはそれが大きな理由と言えるのかもしれない。

「かもしれない症候群」になってきたが、そんなふうに思うこともある。

しかし、完璧な人間でもなければ聖人君子でもない。

その辺に転がっている一人の人間にすぎない。

だが、それが何故うまく流れるのかと問われるとすれば、

本書の内容が何気ないうちに自分の中で解釈され吸収されている要素があるのだろう。

な~んて、本当は僕が鈍感人間で何も気づいていないだけかも。

自意識過剰で笑われてるかな・・・と思ってみたり(笑)。

人間誰しもエゴは存在する。

僕も時にくだらないエゴが突然現れたりする。

後で反省するのだが、全くなくなることはない。

まだまだ未熟。

本書の言葉を借りれば、

心の中の「大きなエゴ」の声に従って動く人物からは、

人間としての「謙虚さ」が伝わってくるが、

逆に、心の中の「小さなエゴ」の声に支配される人物からは、

しばしば「傲慢さ」と呼ぶべきものが伝わってくる。

自分では気づかないうちに傲慢さが伝わっているとするなら、それは謙虚さが足りないということ。

そして、自信がない証。

分かる人は全て見抜いてしまうのだろう。

結果的に誰と付き合い、誰と付き合わないかも繋がってくる。

お互いに引っ張り合う面とその逆が存在するわけだ。

素直になることで解決する問題も多いだろう。

どんなに年齢を積み重ねても、人間を磨き続けなければならない。

終わりがないはず。

むしろ年を取ることで余計なエゴも生まれやすくなる。

そうならないためにも「小さなエゴ」で曇ってしまう「心の鏡」をいつも磨かなければならない。

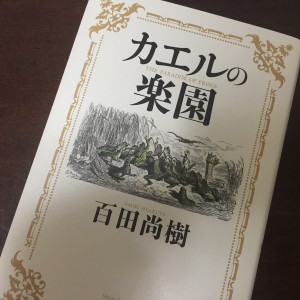

本書の帯には、「全国民に問う、衝撃の結末。」

「大衆社会の本質を衝いた寓話的『警世の書』」

なんて過激なことが書かれている。

事実そう。本書を読むとそう感じざるを得ない。

「平和とは何か。愚かなのは誰か。」

なんてことも書かれている。

確かに僕は愚か者だが、ここに書かれている次元ではない。

比べ物にならない小さな存在に過ぎない。

しかし、そんな小さな存在が大きな群れとなし動き始めたら、相当な愚かにはなる。

世の中そんなもんだ。

本書は人生の大先輩が

「山田さん、これは絶対読んでおいたほうがいいよ。」と薦めてくれた。

この類のベストセラーにはあまり興味を示さないので、

きっと薦められなかったら読むことはなかっただろう。

話題になっていることも知っていたが、手に取ることはなかったと思う。

結果、読んでみて良かった。

とてつもない恐ろしさが体を包んできたが、そう感じた。

三戒が何を示すのか、スチームボートがどこの存在なのかは容易に想像できる。

容易に想像できる分、恐ろしさは増す。

これは著者である百田氏の戦略にいとも簡単に乗るカタチだが仕方ない。

素直に受け止めるしかないだろう。

僕は政治的なことをブログに書くつもりはない。

会社に支持する政党があるわけでもない。

政治家と仲良くなって、なんらかのメリットを会社に享受できるのであれば別だが、

そんなものはない。また、期待もしていない。

あくまでもフラット。

しかし、個人としては考えなければならない。

どうしていくべきが正しい判断かを・・・。

今日は偶然にも参議院選挙投票日。

愛知県も何人もの方が立候補している。

中にはお会いした方もみえるが、そこもフラットに考えたい。

さて、どんな一日になるだろう。

あれっ、書評とはズレてしまったかな・・・(笑)。

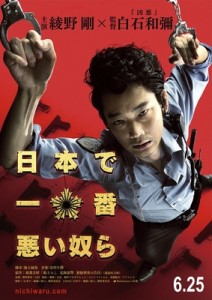

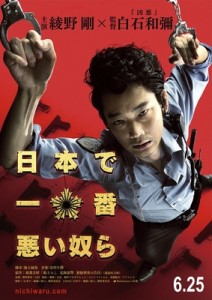

映画絡みのブログが続く(笑)。

とても実話とは思えないメチャクチャな世界。

相当デフォルメしているとは思うが、これが警察の実態だとすれば許されるものではない。

組織ぐるみで否定するのもうなづける話だ。

権力に溺れる姿は傍から見れば滑稽だが、本人からすれば何の狂いもないのだろう。

2月に観た「ブラック・スキャンダル」のFBI役も同じ。

そう思うと単純に映画を楽しめばいい。

その点、主役である綾野剛氏演じる諸星刑事の様変わりぶりは実に面白い。

真っ直ぐな柔道選手から徐々に性格までも変わっていく過程だけでも映画を観る価値はある。

あまり書いてしまうとネタバレになるので控えておくけど。

綾野剛氏の演技は賛否両論あるが、僕は個人的には天才じゃないかと思えてしまう。

その驕った姿、ラリッた姿も含め見事。

その関係に詳しいわけでもないが、もっとも注目すべき俳優の一人ではないだろうか。

「64 ロクヨン」の佐藤浩市氏とは180度異なる刑事役を演じ切っている。

ロクヨンの綾野氏も良かったけどね。

映画を観終わった後はどんよりと体を包んでいた。

それは警察の醜態に呆れたわけでも、映画が重かったわけでもない。

どちらかといえば娯楽映画に近いが、体はどんよりしていたのだ。

理由はやはり人が堕ちていく姿に引き込まれるものがあったのだろう。

結局、悪い事をすれば人はダメになるということ。

どんな世界であっても正しいことを正しく行わないといつかは痛い目に合う。

権力に溺れるというのもそういうことだ。

知らず知らずに自分自身もそうなっている可能性はある。

全てを自分事として捉える意味はこんな点にもあるのかもしれない。

本作品にそんなメッセージが込められていたわけではないだろうが、

僕の印象はそんな感じだった。

みなさん、気をつけましょうね(笑)。

そうそう、この映画には名大社の新人ヤマゾエがエキストラで出演している。

本人もブログに書いている通り警官役。

出演シーンを見逃してしまったかと思っていた終盤、ばっちり映っていた。

演技らしいこともやっていた。

「お~、なかなかやるじゃないか・・・」

と思うと同時に羨ましさも感じた。

あんな現場に立ち会ってみたいと・・・。

色んなことを教えてくれた映画。

閉館前のピカデリーで観れたのもいい思い出になるだろう。

昨日に続き映画ネタである。

先月までの日経新聞「私の履歴書」は元東宝社長の松岡功氏。

少し前のブログにも取り上げたので、今回が2回目。

ブログネタに困っているわけではない。

興味深く読んだ一か月だったので、その内容に触れてみたくなったのだ。

松岡氏が東宝に入社したのは映画全盛期。その後、斜陽時代を乗り越え今に至っている。

日本映画は僕が大切にしたい分野であり、少なからずその動向に関心を示す。

昨日のブログでも書いたように映画館の在り方も時代と共に変化している。

今思えば不効率な象徴として、チケット販売窓口と劇場入り口のモギリの存在がある。

僕がアルバイトしていた学生時代は一つの映画館に隣接しているのが一般的。

忙しいのは映画の始まる少し前の時間帯だけで、あとは暇な時間帯だった。

上映中にお客さんの入場はあったが、映画の途中に入ってくる人はごくまれ。

今の時代なら入場できないであろう。

おおらかと言えばそれまでだが、そのためにずっと人を配置していた。

僕は忙しいわずかな時間を終えるとずっと小説を読んでいたと思う。

チケット窓口はお金を取り扱うので、正社員が配置されていたが、

仕事のボリュームは僕とさほど変わらない。

お金の計算はあるとはいえ、それほど忙しくはない。

シネコンになり人件費の圧縮をするのは当然と言えるし、

1000名を超える席数の映画館も不効率。

年に数回の満席ぐらいなら、シネコンで複数の劇場で流した方がいいだろう。

昔は(30年前の学生時代)、邦画はまず2本立てだった。

洋画もこの地区は2本立てだった。

一度映画館に入ると4時間は拘束された。

気軽の映画を観る頃ではなかったのかもしれない。

それが時代を見誤り、映画の低迷に繋がったのだとも感じる。

その後、単発放映となり、シネコンが増えたことで観客動員数が戻って来た。

そこも含め映画をどうマーケティングするかで市場そのものが変わってしまうのだろう。

現在、映画会社の中で東宝が一人勝ちしているのも、松岡氏の「私の履歴書」を読めばよく分かる。

古い価値観では乗り切るのは難しいのだ。

時には不動産業やタレント排出企業にもならなければならない。

それが結果としていい作品を残す手段となる。

必要以上に映画に拘らなかった松岡氏だからこそ、

乗る越えられる難局があったのだろう。

それにしても蛙の子は蛙である。

世の中のファミリービジネスが今でも大部分を占めるのは今回の連載だけでも十分理解できる。

いずれ松岡修造氏も東宝に入るのだろうか。

多分、それはないだろうが、彼の持つ才能は本人の努力以外にも存在する。

そのパフォーマンスを含め血もあるのだろう。

映画を振り返るにも企業経営を知るにも今回の「私の履歴書」は勉強になった。