映画館で観なかったら、寝てしまったかもしれない。

作品がつまらないと言っているわけではない。

グッとくる佳作であるのは間違いない。

だが、自宅でDVDをレンタルして観ると寝てしまいそうな感じなのだ。

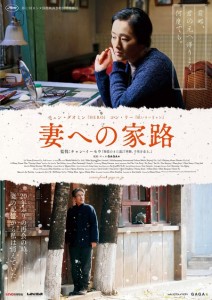

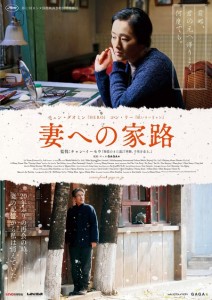

チャン・イーモウ監督の作品はそれほど観ているわけではない。

評判の高かった「初恋のきた道」と「HERO」くらいしか観ていない。

失礼なことに自宅でウトウトしながら観ていた。

その評判を素直に感じることができなかった。

それは僕の観る姿勢に依るところがあると思う。

この2つの作品も映画館で観ていたら、評価は全く違うものになっていただろう。

それが本作にも言えるのではないだろうか。

派手なアクションやスケールのデカい映像が繰り広げられるわけではない。

大スクリーンの迫力を感じるような映画ではない。

映画は淡々としか進まず、想像を絶する展開はない。

DVDで観ても十分楽しめると思う。

しかし、この映画の魅力を本当に感じようと思うのであれば、映画館で観るべきだ。

ここまで書いて、何の映画がさっぱりわかりませんね(笑)。

それでいい。

どんな映画かは検索すれば、いくら調べられる。評価の高いレビューも多い。

僕がカッコつけていうのならば、大人のラブストーリー。

(全然カッコよくもないか・・・)

好きとか嫌いとか、チューとかは一切ないラブストーリー。

チャラチャラした恋愛映画が観たいのであれば、観ない方がいい。

高校生のうちの娘には合わないだろう(笑)。

観客も50代以上の方が多いように感じた。

理想とする夫婦像を見たいのであればお勧めしたい。

結構、辛くもあるけど・・・。

娘役のチャン・ホエウェンさんもいい。

凛とした佇まいが日本の若い女優さんにはない魅力として感じられる。

ずっと誰かに似ているなと思いながら観ていたが、誰かは思い出せないまま。

う~ん、残念。

たまには中国映画も観なければならない。

ステレオタイプにならないためにも・・・。

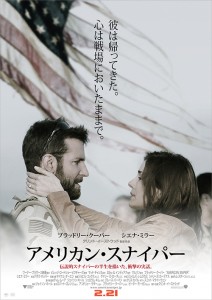

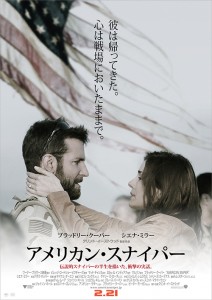

クリント・イーストウッドはいつも何も言わない。

全ての作品を観ているわけではないので確かなことは言えない。

昨年の「ジャージー・ボーイズ」も観ていない。

そんな僕に説得力はないが、クリント・イーストウッドは何も言わないように感じる。

それは「ミスティック・リバー」にしても

「ミリオンダラー・ベイビー」しても

「グラン・トリノ」にしてもそう。

あるのは我々に対する「問い」だけだ。

本作でも反戦のメッセージとして受けとられるようなセリフはない。

しかし、監督としてのメッセージは発している。

全く音楽の流れないエンドクレジットもメッセージのひとつだろう。

そして、「問い」への解は我々が持つべきものである。

いろんな解釈があると思う。絶賛する声もあれば非難する声もあるだろう。

映画を観た一人ひとりがその解を持てばいいのだ。

残念ながら僕はクリント・イーストウッドの「問い」に対して明確な「解」は持ち合わせていない。

厳密に言うのならば、「深い問い」に対して「深い解」は持っていない。

チープな答えならいくらでも話すことはできる。

しかし、求められるのはそんな事ではないと思う。

チープな解は失礼でしかない。だから僕は答えることができない。

もっともっと深く考えねばならないのだろう。

一体、何の話をしているんだ・・・。

どんな映画かさっぱり分からないじゃないか・・・。

と、このブログを読んで思われるかもしれない。

まあ、いつものことなので気にすることもないかもしれないけど(苦笑)。

少なくとも言えるのが、

クリント・イーストウッドの「問い」をできるだけ多くの人に感じてもらいたい。

今の日本の立場としても感じる必要があるかもしれない。

そんなことは思ったりもする。

あとひとつ、主役クリス・カイルを演じたブラッドリー・クーパーは

昨年、亡くなったロビン・ウィリアムスに似ている。

映画を観てそう感じたのは僕だけだろうか・・・。

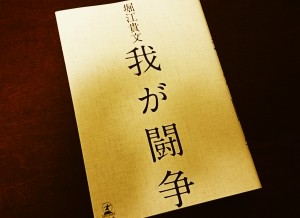

嫌いな人物ではない。

かといってメチャクチャ尊敬してるかといえばそうでもない。

憧憬を抱いているわけでもない。だが、気になる人物ではある。

何を言わんとしているかさっぱり分からないと思うが、

僕のホリエモンに対しての見方である。

それが理由で本書を手に取った。

僕が生きる世界とは全く異なる。

年齢は6歳下なので、同じ時代を生きてきたといえるがスピード感も価値観もついていけない。

地方の中小企業の社長と時代の寵児と呼ばれた人物の差は、

生まれ育った環境から学生時代の過ごし方、経営に対する考えは180度違うといっていい。

ずば抜けた能力の持ち主。

とても敵わないのは当たり前のこと。

僕は会社を任され5年になり、売上を倍以上伸ばし、新たな取り組みも行っている。

自分としてはそれなりにやっているつもりだが、ホリエモンが見れば鼻で笑われるだろう。

「ヘン、なにチンタラやってるんだ」と・・・(笑)。

彼の最後の5年間だけみても、株式上場、相次ぐM&A、海外進出、プロ野球球団の買収工作、

ニッポン放送の買収工作、そして逮捕とめまぐるしい。

僕なんて何もやっていないのと等しいだろう。

その情熱と行動力には素直に敬服するが、じっくり人を育てるとか、

組織を創り上げるというような考え方は存在しないかもしれない。

スピードの中で人材育成はできると思うが、見落としてしまう点も出てしまう。

役員との確執やお金の流出もそこに原因の一端があるとも思う。

優秀なエンジニアのままでも名を轟かせるくらいの能力はきっと持っているはず。

優秀すぎて自分の能力の使い方を間違ってしまったのかもしれない。

twitterはフォローしているが、全く読んでいないので、最近の動向は知らない。

だが、何かをやってくれそうな気もする。

密かに期待もしている。嫌いな人物ではないので・・・。

全く書評になってませんね。

すいません・・・。

中谷美紀は美しい。

改めてそう思った。

昨年のNHK大河ドラマ「軍師 官兵衛」での女房役を見る限り、とても美しいとは思えなかった。

かつての美しさはもう見られないのかと残念に感じていた。

しかし、それは思い過ごし。本作での中谷美紀は凛とした美しさを醸し出していた。

その感情をグッと抑えた表情、背筋の伸びた歩き方、お客さんと接する時に見せる笑顔、

どれも魅力的だった。

それがロケ地である神戸の街と上手く重なり、温かさと張りつめた緊張感、

守るべき伝統が混ざり合う映画を構成していた。

普段、僕らは当たり前のように洋服を身にまとい生活している。

それなりに今日は何を着ようかと考えたりもする。

しかし、その程度で、ここに登場する人たちのような深い想いは持っていない。

もしかしたら僕にも大切な一着があるのかもしれない。

だが、まだそれに気づいていないし、ありがたさを理解していない。

この映画を観て、洋服が人生において重要な役割を担っていることを識ると共に、

自分の愛着のなさを反省した。

不思議なことにそんな洋服を眺めながら泣きそうになってしまった。

それは今まで映画を観てきた中でも初めての経験。

そんな経験ができるのもこの映画の魅力。

そして、そろそろオーダーで一生着られるスーツでも作ってみたらどうか

と単純な頭が想いを巡らせていた(笑)。

何を守り、何を変え、自分自身はどこに向かっていくのか。

一番大切なのは何か。

これはどんな人生でも共通のテーマだと思う。

改めて考えるいい機会でもあった。

もし、可能なら(100%ムリです)、中谷美紀と一緒にチーズケーキをホールごと食べてみたい。

会話を盛り上げる自信はありませんが・・・(苦笑)。

そんなことはどうでもいい。

中谷美紀は美しい。

改めてそう思った映画だった。

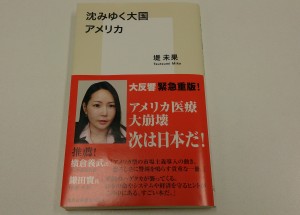

時々、疑問に思うことがある。

アメリカの法人のトップの報酬が30億とか20億とか想像をはるかに超えた金額であったりする。

細々と報酬を頂く側のやっかみがあるのかもしれないが、とても正しい金額だとは思えない。

プロ野球選手のような人気商売で瞬間的な稼ぎであれば理解できないこともないが、

一企業の一社長がとてつもない報酬を得ることには疑問を感じたりする。

いくら全責任を背負うと言ってももらいすぎじゃないだろうか。

きっといざとなったら責任は取らないだろうし(そんなことはないのかな・・・苦笑)。

報酬は企業が得た利益に基づいて算出もされるだろうから、

その会社は一体どれだけの儲けを出しているのだろうか。

資本主義の世界である以上、それを否定するつもりはない。

自分たちが弱ければ淘汰される。それがおかしいとは思わない。

全ては自己責任だと認識はしている。

しかしだ。

ちょっと異常と思えてしまうのは、僕に貪欲さが足りず、

勝負の世界を生き抜いていないからなのか・・・。

本書を読んで、資本主義のひずみを感じるとともに強欲を善とする社会を一層見せつけられた。

全てのことはシンプルであるのがいい。

しかし、より複雑にすることでそこにお金が生まれてくる。

頭のいい人はそこを巧みに操る。

本書に書かれている保険会社や製薬会社はまさにそれだ。

複雑な構造を作り上げることで利益を奪っていく。

金融業界も同様なのかもしれない。

かつて医者は憧れの職業であったが、今や自殺が一番多い職業のようだ。

冷静に考えれば誰にでも異常と思えるのだろう。

そんな世界を見ていると僕はつくづく日本人でいいと思う。

トップが高い報酬を得ることが理想だけれども、

日本人の社長は報酬が少ないと言われる程度がいいのかもしれない。

僕にはそれが本当に正しいかどうかは判断できないがそんなふうに思う。

しかし、そんな幼稚な思考ではこれからの世界は生きられないのかもしれない。

バブル崩壊後のハゲタカではないが、徐々に獲物を狙って襲ってくる輩が現れるだろう。

何が正義かを自分の中で常に問い、生きなければならない。

対岸の火事とは思わないようにしながら・・・。

フォーストシーンを観て、これは昭和の時代を描いてるのかと思ってしまった。

新宿あたりの街並みに「ドン・キホーテ」の店舗が映ったので、

今の時代かと認識したが、映像のテイストは昭和の香りが残っていた。と思う。

僕は原作もドラマ化されたことも知らない。

ファンであれば小林薫演ずるマスターの顔の傷の理由が何なのかを知っているのかもしれないが、

僕は何も分からない。

ジワーッとした人間味溢れる表情の中に過去に背負うものを感じるが定かではない。

映画の大半は「めしや」の暖簾を出す深夜食堂で繰り広げられる。

「ナポリタン」「とろろご飯」「カレーライス」が四季と共にテーマとなり

それぞれのドラマが構成されているが微妙に絡み合っている。

その微妙さがたまらなくいい。

監督は松岡錠司。松岡監督と言えば一宮出身の自主映画あがり。

僕が大学時代に8mmで映画を撮っていた頃のスターでもある。

学園祭の映画上映会では松岡監督の自主作品「三月」「田舎の法則」を上映した記憶がある。

ちょうどぴあフィルムフェスティバルが全盛期で、

ここからメジャーにのし上がろうとする映画野郎がたくさんいた。懐かしい~。

映画を観ながら松岡監督のデビュー作「バタアシ金魚」を思い出した。

その映画の主役は筒井道隆。ヒロインは高岡早紀。

「おいおい、そのまんま映画に出てるじゃないか!」とツッコミを入れたくなった。

当時高校生だった二人も、酔っ払い男と愛人になってしまった(笑)。

ツッコミついでにいえば、のほほ~んとした警官役のオダギリジョーは

「東京タワー オカンとボクと、時々、オトン」の主役。

なんだ、なんだ、身内ばかりじゃないか・・・。

大林宣彦監督の大林組ではないが、いずれ松岡組なんて呼ばれるのかもしれない。

あらら・・・。作品とは関係ないことばかり書いてしまった。

これでは読んでいる方に全く参考にならない。

僕はこの映画をあまり気分の良くない時に観た。

思うように進まないことにイライラしていたのだ。

しかし、この映画を観た後は、イライラしていた自分がバカバカしくなってきた。

そして、温かく優しい気持ちも芽生えてきた。

そう感じさせてくれるのがこの作品のいいところかもしれない。

上手くまとまったかな・・・(笑)

就職関連本は毎年当たり前のように発行されているが、

このような就職戦線の歴史を時系列にまとめた書籍は初めてではないだろうか。

職業柄、この類の書籍は読むようにしているが、

本書は自分自身の知識をつける意味においても価値があった。

すぐに忘れないようにしなければなりませんね。

えっ、ムリって?。頑張ります・・・(笑)。

僕の就職活動時期も含め、この「就活」に携わって27年。

当時はバブル絶頂期。僕は能力的にその恩恵を受けたわけでもないが(笑)、

友人の中には就職活動を通して、結構おいしい思いをした連中もいた。

映画「就職戦線異常なし」ほど過激ではないものの、それなりの厚遇を受けていた。

名大社に入社し、新卒採用の支援をするようになったため、

それ以降の就職戦線は手に取るように分かる。

バブル崩壊後の氷河期、ITバブル、そして崩壊。

愛知万博時期における東海地区の盛り上がり、今から思い出してもゾッとするリーマンショック。

その年々をリアルに生きていたので、主観的な見方で言えば著者よりも詳しく語れるかもしれない。

新卒採用の事業は僕が最も好きな仕事だった。

成績も抜群だった(笑)。

客観的な分析ができていないので、実際は簡単に語れないのは承知しているが・・・。

そんな点からすれば、バブル以前の就職戦線は読んでいて参考になり、新鮮に感じた面が多かった。

昨今の就職戦線を悲観的に捉えるニュースが多かったりするが、

本書を読む限り、就職戦線はどんな時代でも問題を抱え悲観的だ。

もちろん好景気で楽勝の時代もあるだろうが、それは瞬間的なことだったりする。

大卒が希少価値だった頃は、営業という仕事は新卒者が就くべき職種ではなかった。

今からでは考えられない。

採用の現場についても今からは考えられないことは多い。

昭和29年当時の日経連の調査では

「各会社が採用に当たり重点を置くのは、①人物②健康③思想、信念、学識、職見④性格、素質

⑤学業成績⑥身元、家庭⑦言語態度などが、大体の順位になっている」という。

今の時代であれば完全にアウトの項目も多い。

それが当たり前の時代。

単純に比較をするわけにはいかないが、今の時代の方がよほどいいのかもしれない。

どんな時代でも企業と学生では、企業が強く学生が弱い立場にある。

(ほんの一部はそうでもないが・・)

それは縁故、コネが強かった時代から変わることはない。

新卒一括採用の是非が問われることもあるが、現実の日本社会でなくなることは考えにくい。

新卒採用の事業を今後も継続するとすれば、時代に適した場を自分たちで作っていくしかない。

どんな環境となろうとも・・・。

この分野の歴史も知っておかねばならない。

勉強になった1冊だった。

アカデミー賞のノミネート、ゴールデングローブ賞を始め数々の映画賞の受賞など、

今、最も話題の映画の一本。キネマ旬報のランキングでも2位だった。

僕はキネマ旬報でこの作品を知っただけなので完全に遅れてるが、

その実験的な映画製作がかなり高い評価となっているようだ。

多くの映画賞の受賞は、12年の年月をかけて、

一人の少年を中心にその成長過程を描いたことが大きな理由にもなっているだろう。

もちろん映画としても優れた作品だと思うが、その取り組みに対する評価も否定はできない。

あの可愛らしい少年が18歳になるとあんな大人になってしまうとは監督も想像できなかっただろう。

太ったり痩せたりするわけで、きっと監督の思い通りにはならなかったはずだ。

6歳の少年はiMacを使っていたが、18歳になった時点では当然のようにiPhoneを使っている。

それは今を同時進行で生きている僕たちにとっては当たり前のことだが、

映画の撮影が始まった当初は12年後の世界なんてイメージできないと思う。

随分と脚本も手直しされたのだろう。

うまい具合にAppleの宣伝にはなっているな(笑)。

人は育つ環境で人間性が作られていく。

主役であるメイソンは幸いにもまっとうな生き方を選択したが、

あの家庭環境であればもっと危うい方向へ向かっても不思議はない。

12年の流れは、僕が同時に自分が親として携わっている時間ともオーバーラップする。

ほぼ同世代の子供を持つ親として、子供とどう接するのか、

どんな環境で育てていくことが大切なのかを感じながら観ていた。

全て嫁さんに任せてしまっている段階で僕は失格なのだが、

夫婦揃っていることが子供にとっては何よりも重要ではないかと感じていた。

日本とアメリカの違いはあるだろうが、子供が親から受ける影響は大きいはず。

もっと手本となるような態度を示さないといけないのかな・・・。

この映画に関わったキャスト、スタッフの苦労も感じ取るべきだが、

僕のようなちょっと残念な父親にも観て欲しい映画だ(笑)。

つい先日、一流のBARに行ってみたいと呟いていたばかりなのに、

今度は一人で居酒屋でしっぽり飲みたくなった。

結局、飲めればどこでもいいのかと思われるかもしれないが、決してそうじゃない。

大人としてのこだわりはあるのだ。ほんの少しだけ・・・(笑)。

このブログを書きながら気づいたが、本書の帯の写真は名古屋の居酒屋の名店「大甚」。

名古屋のお店がほとんど紹介されない中で「すべてにおいて日本の居酒屋の頂点」と絶賛されていた。

久しく行っていない。

あ~、行きたい。熱燗が飲みたくなってきたぞ~。

本書では居酒屋の嗜み方から地域の名店、その探し方までが著者の視点で書かれている。

一人で居酒屋に行った場合、どこに座ればいいかも含めて・・・。

僕はまれに一人飲みをするのだが、それはどちらかと言えば気分が落ち込んでいる時。

気を紛らす意味で一人で飲んでいる。正直、楽しいお酒ではない。

しかし、本書を読むと一人で居酒屋を楽しみたいと思えてくる。

至って健康的で単純だ(笑)。

なるほど!と思わせることも書かれている。

「レストランや食堂は胃袋を満たすところ、居酒屋は心を満たすところ」

う~ん、そうだったのか・・・。

一人飲みの流儀も・・・

「居酒屋で一人静かに盃を傾ける練習をし、

いつしか顔なじみができたら、ゆっくりと心を通わせていく。

最大厳禁は自慢と自己主張だ。相手にそういう気配がうまれて来たら離れればいい。

求められることは紳士であること。

無礼講がゆるされる場所であるからこそ紳士なふるまいをするのが本当の紳士。

その修行を居酒屋でする。」

一からの修業が求められそうだ。

さて、もうそろそろ一人で行ってみるか。

それとも古びた居酒屋が似合う相手を誘って行ってみるか。

あ~、燗酒が飲みたくなってきた・・・。

この作品はレイトショーで生ビールを飲みながら観た。

シチュエーションとしてはバッチリだと思う。

昼間の健康的な時間帯には似合わない映画だ(笑)。

その辺のホラー映画よりよっぽど恐ろしく、その辺の人間ドラマよりはるかにドロドロしている。

先日、ブログに書いた「さよなら渓谷」でも平凡な生活の方がシアワセと言ったが、

本作を観てしまうとあちらの世界はまだ可愛いのかもしれない。

結婚して20年以上経つとお互いに対して無関心となり、何を考えているのか無頓着になってくるが、

その方がむしろ健全と言えるのかもしれない。

お互いが空気のような存在の方が妙な犯罪には突き進まないであろう。

この映画を観た男性諸氏は女性の怖さを改めて認識するはず。

女性には女性の言い分はあるだろうが、

「いざとなったら、こんなふうになっちゃうわよ。フフフ・・」

と密かに思っている方も意外と多かったりして・・・・(汗)。

あ~、女性の方が逞しく強い。

こりゃあ勝てっこないな。

エミリー役を演じた ロザムンド・パイクは女性の笑顔の裏側にある素の自分を巧みに演じたと思う。

世の男性はあの美しさの翻弄され、気づいた時にはとんでもないことになっている。

あんな危機的な状況も乗り越える計り知れない強さは見習うにも見習えない。

やっぱ女性は怖いですね。

気をつけて行動しないと・・・(苦笑)。

本作は男女の人間関係だけでなく、現代の社会環境も上手く表現していた。

マスコミの横暴、ソーシャルの危うさ、情報操作による行動心理など、

気づかないうちに自分たちが陥りそうな罠も上手く映画に絡めていた。

facebookでくだらない投稿ばかりしているといつか嵌められるかな(笑)。

今年は月2本のペースで映画館に通うという宣言をした。

これが年明け第一弾。それが相応しいかどうかはともかく、かなり衝撃的な作品。

もっと前向きな映画を観るべきだったかな・・・。

ただ世の中の優柔不断な男性はぜひ、観るべきだと思う(笑)。