ブックオフで思わず手にしてしまった本書。

こんな言い方は大変失礼かもしれないが、書店であれば買わなかったかもしれない。

著者の藤原氏が嫌いというわけではない。

むしろこれまで書かれてきたことや講演内容は尊敬に値する。

しかし、本書は僕にとっては不必要と感じていた。

サブタイトルにあるように「55歳までにやっておきたい55のこと」が

僕には関係ないと思われたのだ。

現在48歳。55歳まではあと7年。随分先の話。

だが、55のことを1~2年でやり切るのはムリだろう。

48歳のうちでも5~6個はやっておく必要があるかもしれない。

急にそんな風に思えて、手に取ってしまったようだ(苦笑)。

今の生活でいっぱいいっぱいの僕は老後のことはほとんど考えていない。

何歳で引退しようとは思ってはいるが、引退後の具体的な生き方なんて何のイメージもできていない。

もしかしたらそれは最大のリスクになるかもしれないと本書を読みながら思ってしまった。

元気ハツラツ状態で老後を迎える自信はないが、もしそうなった時、

果たして僕はどんな生活をしているだろうか。

付合ってくれる友人はいるだろうか、嫁さんや子供に見捨てられはしないだろうか、

あまり自信がない・・・(笑)。

今も多くの方と懇意にさせてもらっているが、その関係が続く保証もない。

地域でのコミュニティも嫁さん任せで近所に親しい方はほんの少し。

これは困ったぞ・・・と急に不安がつきまとってきた。

今、設立している愚か者本部は本部や支部といった県や市単位での構成(ヌヌッ)。

これではいざという時には遠すぎる。

もっと事細かなエリアで、名古屋市であれば区単位で作らなければ、

歳を取った時のコミュニティは成り立ちにくい。これは急がねばならない。

もっと近くの同志を集めなければならない。

何だかわけが分からなくなってきた(笑)。

言いたいことはそんなことではない。

会社をリタイアした後の30年をどう向き合っていくかを今を生きると同時に考えなければならない。

優先順位として後回しにはなってしまう。

しかし、少しずつ意識をしながら生活をしなければならない。

何を大切に守り、何を捨てていくのかを含めて・・・。しんみりしてしまうなあ~。

そんな事よりも大事なことを忘れていた。

肝心の「坂の上の雲」はまだ途中までしか読んでいないじゃないか。

それを知らずして「坂の上の坂」を語るのは早過ぎるというもの。

まだまだ先々を考えるレベルではないな・・・。

著者の野村進氏の本を読むのは17年ぶりか。

どんな理由で読んだのかは全く記憶にないが、

大宅壮一ノンフィクション賞を受賞した「コリアン世界の旅」以来。

多分、30代前半は沢木耕太郎にはまっていたので、

その影響でノンフィクションを読み漁っていた頃だろう。

内容はすっかり忘れてしまったが、かなり熱心に読んだ気がする。

その頃、ブログを書いていたのなら、どんな感想だったかは理解できただろうに(笑)。

本書では5つの老舗企業の復活劇が取り上げられている。

老舗も老舗、創業から100年~200年の歴史を有する企業を取材し、その変遷を描いているのだ。

ファミリービジネスであるのは間違いないが、

本書はそこばかりをクローズアップするのではなく、時代と共に変化していく事業への取り組み、

具体的には技術革新や事業ドメインの変更にスポットを当てている。

それも廃業や倒産の危機を迎える中、経営者、

従業員の結束力で乗り越えた汗と涙の努力(チープな表現だな・・・笑)が中心。

これまで僕が読んできたファミリービジネスとは取り上げ方が異なるが、

生き残るための共通点は同じだ。

「伝統」を守りながら、どう「変化」「革新」していくか・・・。

老舗という言葉に胡坐をかいてれば、気づいた時には手遅れになっているケースがほとんど。

それは今も昔も変わらない。

ここに登場する企業はいずれも中小企業。

僕の無知さもあるが、1社もその存在を知らなかった。

日本国内にはいかにそんな企業が多いことか・・・。

業務用ロープのメーカーと言われてもピンと来る方はほとんどいないはず。

技術革新の最重要ポイントはどこで、シュリンクするマーケットで、

どう事業拡大を行えばいいかと言われても、何のこっちゃという感じ。

しかし、その分野に真摯に向き合い、改良に改良を重ねる。

その結果、200年続く企業になっていく。そんな世界が国内のあちこちで繰り広げられている。

なんと素晴らしいことか。

ファミリービジネスの強さもあるが、事業に対する執念は学ぶべきこと。

創業45年の名大社も時代と共に変化してはいるが、まだまだ甘ちゃんですね(笑)。

著者は老舗企業には共通の価値観があるという。

仕事観は当然のことながら、技術観、倫理観も含まれるようだ。

これは成長著しいアジアには乏しい考えだとも言及している。

日本に老舗が多いという所以でもあるだろう。

そんな企業をロールモデルにしながら、僕たちは学び続けなければならない。

てっきりファミリービジネスの特徴を捉えた作品かと思っていた。

間違ってはいないが正解でもない。

グロービスらしい視点で長寿企業を分析した良書。

これまで僕が読んできたこの類の本は、ファミリービジネスのメリットを

これからのファミリービジネスにも生かしていこうという視点で書かれている。

あくまでも同族経営向けにメッセージを発信しているケースがほとんど。

本書の場合、それがないわけではないが、ファミリービジネスやそれよりも

もっと広義な歴史ある企業を題材として、全ての企業を対象に書かれている。

これから経営者を目指す方がターゲットかな・・・。

グロービスらしいのは、その題材を5FやPPMなど経営戦略のフレームワークを押さえた上で

企業の強さを訴求している点。

視点を変えれば表現の仕方も変わってくるわけだ。

ファミリーの要素はあるにせよ、基本はビジネスが中心。

一貫した見方はぶれていない。

本書には日本型サスティナブル企業という表現が多用されている。

それは古くて新しい日本型の企業経営を実践し続けてきた企業のこと。

横文字に弱い僕は何度も確かめながら、読み進めてきた。

もっと勉強せねばいけませんね(苦笑)。

しかし、そういった企業が伝統を守りながらも革新を続け、今も繁栄を続けている。

それは身の丈の経営であり、価値観、理念の伝承であり、コア能力を活かすこと。

取材対象は創業300年以上かつ年商50億円以上の限られた企業になるが、

いずれも共通する点であるようだ。

ファミリービジネスを学ぶ一人として参考になったのは当然だが、

未熟な経営者としても学ぶ点は多かった。

自社が生き残っていくために何を大切にしていくべきかを叩き込むのもそうだが、

理想とすべき企業像も学ぶことができた。

事業存続とコミュニティ存続の共存価値で継続を重視するCCV経営(コミュニティ共存価値)という考え方は、最も共感するところであり、今後、我々が目指すべき方向でもあると痛感。

地域での関係性を強くしていくためには欠かせない要素になってくるだろうと・・・。

ここには実例として多数の企業が登場するが、東海地区の企業が多い。

岡谷鋼機、ミツカン、柿安本店、ブラザー工業、松坂屋など、地元の老舗企業が名を連ねる。

そのことも嬉しいのだが、何より嬉しいのは本書を著したのが僕の知り合いであるということ。

友人と言ってしまうとおこがましいが、そんな存在が本書を仕上げていることは喜ばしいことだ。

「デラベンチャーズ」以来かな・・・。

来週27日にはグロービス名古屋校にて出版記念セミナーも開催される。

こちらも楽しみだ。

あれっ、宣伝になってしまったか・・・(笑)

映画評論家の肩書を持つ著者からすれば、

僕のようにブログでデタラメな映評をする存在は許せないだろう(苦笑)。

作品をメッタ切りにするわけではないので、それほど怒られることはないだろうが、

にわか映画ファンの存在は厄介なのかもしれない。

決して映画の価値を下げたいわけではないので、許して頂きたい。

本書は映画が活動写真と呼ばれていた1900年前後から現在までの栄枯盛衰の歴史を詳細に著している。

普段、ビジネス書ばかり読んでいるとまずお目にかかれない抒情的とか、耽美主義とか、

ヌーベルバーグとか、そんな言葉がふんだんに登場する。

たまにはそんな文字も読まないと偏った人になってしまう点からすれば、

こういった書籍を読むことも必要。

むしろ日本映画ファンとしては知っておきたい情報が満載だ。

懐かしい映画監督も数多く登場し、やみくもに観ていた学生時代を思い出させてくれた。

僕が大学時代の1980年代は日本映画の低迷期。

その当時はそんな意識もなく、公開されていた数多くの作品も観たが、

同時に名画座あたりで小津安二郎や溝口健二あたりもカッコつけて観ていた。

「このローアングルがいい」なんて言いながらも、本当は理解していなかったと思う(笑)。

きっと今観れば別の視点で感じるだろうが、青臭い学生時代は観ることに満足していたんだな。

本書では僕が知識として持ち合わせていない歴史が時代ごとに解説されており、まさに教科書的な存在。

時代のトレンドを学ぶ上でも大いに参考になった。

流行ろうがそうでなかろうが製作される映画は常に時代を描いている。

50年前に評価されなかった映画が今、絶賛されたり、

30年前に大ヒットした映画が見向きもされなかったりと評価自体も時代と共に移り変わるようだ。

名監督を否定して新たなスタイルを築いた監督がまた名監督と呼ばれたり・・・。

不変である作品も多いようだけど。

そういえば老後の楽しみとしてVHSで録画していた映画はどこへいってしまったのだろう。

ビデオテープがあってもビデオデッキはない。

フィルムが残っていても、そのうちフィルムを流す映写機は消えてしまうのだろう。

ノスタルジックになるわけではないが、日本映画も変貌を重ねていく。

いつの時代も楽しみにはしていたいけど・・・。

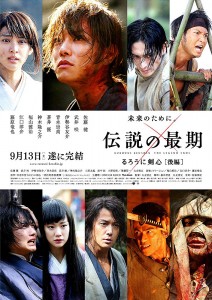

上手く戦略に乗せられてシリーズ最終作を観てしまった。

2作目にあんな終わり方をされたら観るしかないだろう(笑)。

連ドラの次回にとっておきのシーンを期待させるやり方と一緒だ。

ちょっとズルい。

それでも150分もの長時間を飽きさせず観させる演出は

アクションオンパレードとはいえ、簡単ではない。

そんな意味では大友監督にあっぱれだ。

僕は原作は一切読んでいない。多分、これからも読むことはないだろう。

人気作の原作を映画化するのは、小説であろうがマンガであろうが難しいし、

映画が原作を超える評価を得ることはほとんどない。

この作品もレビューを読む限り、同じことがいえる。

がっかりしている原作のファンも多いようだ。

しかし、原作を知らない僕は単純に楽しむことができた。

ところどころ「おやっ?」と思うシーンがないわけではないが、

それを上回る迫力と殺陣は素直に面白い。

そして、ちょっと憎らしいのは師匠役の福山雅治。

「天は二物を与えず」というが、あのことわざはウソだな。

どう見てもカッコいい。役者のそれだけなら許せるが、ミュージシャンとしての才能も高い。

世の中は絶対に公平ではない。

どうでもいいことだが、映画を観てそんなことを考えてしまった。

最新のCG技術を駆使すれば、アクションシーンも容易に撮れるのだろうが、

それらしい剣術を習得する力は凄い。

40代にして、あんな動きはできないだろう。江口洋介も同じだけど・・・。

と直接映画とは関係ないところばかり感心している。

その方がネタバレすることもなく、ブログを読む方にとっては良心的だとは思うが、

何の参考にもならないのもちょっと問題(苦笑)。

これからも時代劇が映画化されることは多いだろうが、

これ以上の殺陣のシーンを演出するのはどうすればいいのだろうか。

既に人間の限界を超えたスピード。刀がどんな動きをしているかもよく分からない。

自分が武士でも一瞬で斬られるな。当たり前か・・・。

台風が目前の昨日、息子と観た映画。思ったよりも空いていた。

連休の最後、中学生と観るには最適かもしれない。

強烈なタイトルをそれを後押しする装丁である。

この表紙を眺めるだけでも何となく内容は想像できる(笑)。

著者の曽和氏とは一度、ご紹介頂く機会があったような気もするが、

やむを得ない事情で実現しなかった。

記憶違いかな・・・。

できれば一度、お話を伺う機会でもあると嬉しい。

本書では僕が漠然と思っていることをより具体的に、より過激に(苦笑)書かれている。

今回、政府の打ち出した16卒採用に関する指針は賛否両論(否定的な方が多いか)だが、

決まった以上はそれをベースに対策、戦略を練らなければどうにもならない。

嘆いたところで撤回されるわけでもないし、弱い立場が保護を受けるわけでもない。

極端に言えば、送り出された戦場で、有利であろうと不利であろうと戦うしかないのだ。

本書のターゲットは企業人事担当者であると同時にこれから就職活動を控える学生でもある。

これを読んで危機感を覚えるかどうかは置かれている立場に寄るだろうが、

大部分は「ちょっとヤバいかな・・・」と感じるところだろう。

世の中の論理と同様に就職市場においてもより資本力のある者が勝つ。

それに拍車が掛かりそうなのが、来年度。

その中で僕らはどんなポジショニングを描いていくか。

インターンシップさえやれば上手くいくという単純な話ではない。

2015年8月以降をどうするのかが、

特に中小企業をクライアントの中心とする自分たちが力を発揮しなければならない点。

大手同業他社がどうでもいいと思うスペースで力を出していかないと

地域におけるハッピーは訪れない。

と同時に我々の存在価値が問われる一年にもなりそうだ。

そのためには8月以前の戦略が重要だったりするわけだが・・・。

売り手市場の場合、一般的に我々のビジネスは潤うことが多い。

売上を上げるチャンスも広がる。

15年卒の新卒マーケットでもその恩恵を受けたのも事実。

かといって、それが続くとは言い切れない。

状況によっては、我々、就職情報サービス会社にも衝撃を与える一年になるのかもしれない。

あれっ、これは書評だろうか・・・(苦笑)。

1ヶ月ほど前に著者の常見陽平さんにお会いした。

わずかな時間しかなかったため、それほど会話はできなかったが、

その時の話題の中心はこの「リクリートの幻想」だった。

この著書にかける熱い想いを感じたのだった。

最近は株式上場で話題もちきりのリクルート。時価総額も1兆円を超えるとか・・・。

うちの会社も業種柄、その動向は注目している。

今後、どんな戦略を描いていくのか?

どこに向かっていくのか?

何を大切にしていくのか?。

それは地方の一企業である名大社にとっても気になるところ。

リクルート本体からしてみれば、うちの存在はどうでもいいのかもしれないが、

自分たちはそうではない。

チャンスにもなりうるし、ピンチにもなりうる。

常見さんは元リクという立場から、また、客観的に仕事をする側の立場から本書を書かれている。

僕が知っている元リクの方と比べても、あまり元リクという感じがしない。

それは本人も「優秀じゃなかった。」と語られているように、リクルートをイメージさせる熱さはない。

僕もたまに「山田さんはリクリート出身ですか?」と聞かれたりするが、

多分、勤めていたら、全く芽の出ないダメ社員だっただろう(笑)。

そんなことはどうでもいいのだが、本書には世間一般にイメージされているリクルートという会社が、

そのイメージと異なる面があからさまにされている。

愛情表現の裏返しなのか・・・。

世間には元リクの方が多い。

僕もどちらかと言えば、現役のリクルート社員よりも元リクの方のほうが接点が多い。

もしかしたら常見さんが書かれていることは、代弁しているのではないかと思わなくもない。

リクリート関連本はこの世に多く発行させている。

僕も気になる作品に手に取って、ブログにも書いていたりする。

その中でも本書の存在は別視点だと感じる。

常見さんの勇気には素直に敬服するばかりだ。

結局、何が言いたいのか分からないブログになってしまったけど(笑)。

原作が自費出版で、主人公は本人。それも本名のまま登場し、自らの経験をそのまま映画化されている。

原作のことも、その背景も、映画を観るまで全く知らなかった。

2013年度のキネマ旬報一位の作品ぐらいは観ておかなくてはというミーハー的な気持ちくらいしかなかった。

しかしながら、おもわずウルッとしてしまった作品。

それも最後の最後、あるシーンで一瞬、涙がホロリとなってしまったのだ。

認知症の母とそれを介護する息子の物語なので、重々しく感じるかもしれないが、

そんな雰囲気は全くない。

コメディと思えるくらい母と子の関係が面白い。

しかし、それは笑いをとる面白さではなく、その優しい関係性がとても心地よく面白いのだ。

多分、映画を観た方は、主人公同様、認知症という症状も悪くないなと思うだろう。

介護する側は大変だが、意外と当事者は作者(ここでいう主役)が描くような存在なのかもしれない。

認知症の母親役の赤木春恵さんは僕の中では3年B組金八先生の校長先生役が記憶に残る。

あの優しそうな校長先生も認知症のおばあさんになってしまうのだ。

そりゃあ、金八先生なんて中学時代だから34年も前の話。たしか中学2年のはずだ。

また、久しぶりに原田貴和子さんも見た。

最近、すっかりご無沙汰だったけど、しっかり活躍されていたんだ(すいません)。

この作品でも原田知世と姉妹出演しているわけだが、デビュー当時はこんな姉妹が家族だったら、

どれだけシアワセだろうと思ったものだ。

大林宣彦監督の「彼のオートバイ、彼女の島」はとても美しかった。

妹よりも好きになりそうだった(笑)。

いつものように作品とは全然違う方向に行ってしまった。

この作品の監督は森崎東氏。

こちらも随分、ご無沙汰じゃなかろうか。もう引退したと勝手に思っていた(すいません)。

現在86歳だから引退もあり得る話だと思うが、こんなステキな作品を撮れるなんて素晴らしい。

これが代表作になるんじゃないのかな・・・。

介護というのは、これからの時代、もっとも重要な問題となってくるだろう。

いずれ僕にも現実に訪れることでもある。まだまだ両親が健在なので、それに対する意識は足りないが、この映画を観ながら、自分はどう対処すべきなのだろうと考えたりもした。

それにしてもこの映画はいい。おススメです。

理由はよく分からないが、なぜかこの冨山氏の著書を優先的に読んでしまう。

その考え方に共感しているのか、波乱万丈の人生に感銘を受けているのか、

いくつかの要素はあるだろうが、ついつい手を伸ばしてしまうのだ。

本書もその1冊であるのは間違いないが、

この中には我々が目指すべき世界の答えに近いものが書かれているような気がした。

気がしたというのは、まだ僕自身が明確な解を見い出せていない愚かさにあるわけだが、

自分たちが進むべき方向が本書を読んで正しさを実感したのだ。

何を言ってるかさっぱりわかりませんよね?(笑)

「これからはグローバルの時代だ!」とよく言われる。当然理解できる話だ。

しかし、全てがグローバルでなければならないかといけば、そうではない。

ローカルだからこそ生きられる業界や企業もいるし、それを支える人もいる。

いくらグローバル化が進んだとはいえ、ローカルが見捨てられることはない。

どんな世界でも業界再編が行われ、寡占化が進む。

例えば家電量販なんて、その典型例で規模の経済により、大手がより有利に働き、

シェアはそちらに集中する。

しかし、同じ流通業界でもスーパーとなると様子が違う。

確かにイオンのように他社を吸収し、よりスケールのデカい企業になっていくこともあるが、

ローカルはローカルで必要とされることは多い。

我が家ではイオンよりもむしろアオキスーパーやヨシヅヤに行く方が多いし、

そちらの方が自分たちの生活に向いていたりする。

それは我が家の問題だけでなく、三河地区に行けば三河地区の、

岐阜に行けば岐阜の、それぞれ愛されるローカルチェーンがある。

個人商店が生き残るには難しいのかもしれないが、地域に根差した展開をすればローカルで存在感を発揮することは十分に可能であるのだ。

そのことを著者はロジカルにまた大局的な視点で展開されている。

ローカル経済における人手不足も懸念されており、

それはローカルで事業を営む自分たちも感じるところだ。

この東海圏はローカルエリアと言っても、非常に恵まれた地域であり、

一般的にローカルとは一緒にできないだろう。

しかし、少子化を前提に考えればあまり大差ないのかもしれない。

その中で、地域を発展させ、雇用を生み、ローカル経済を盛り上げていくか。

僕たちができることは限られてはいるが、その点においては力を発揮していかないといけない。

著者はこう述べられている。

「女性就労参加のリアリティは、普通の職場で子育てをしながら女性が働きやすくなることだ。

そのうえで、夫と二人でおおむね年収800万円程度の世帯収入があり、

無理なく子供を育てられる状況を作ってあげる方が、はるかに有効だ。

このモデルは、東京のような巨大都市圏よりも、職住が近く、

両親や親戚が近くに住んでいる地元の地方都市のほうがはるかに成立しやすいし、

実質的な生活水準も高いレベルになる。」

ローカルだからこそ目指すべき世界であろう。

まだまだ勉強不足で未熟な自分たち(いや私ですね・・・汗)だが、

目指すべき世界をサポートしていかなければならない。頑張ります・・・。

勉強不足ついでにいうと、著者は本書で「トリクルダウン」という単語を多用されていた。

結構否定的に。

僕はよく分からなかったのでwikipediaで調べてみると

「富める者が富めば、貧しい者にも自然に富が浸透(トリクルダウン)する」と書かれている。

なるほど!

やはり無知は罪だな(汗)。

真面目に日経新聞を読んでいると飛び込んできた一面の書籍広告。

思わず買ってしまった。BRUTUSなんて、何年振りだろう。

20代の頃はちょこちょこ買っていたが、ここ最近は本屋に行ってもパラリとするくらいだった。

「強い酒、考える酒。」の一言で、心を奪われてしまうなんて、なんて単純なのか。

ピュアな心の持ち主であるのがバレバレである(笑)。

強い酒の酒の代表格と言えばウイスキー。

最近は竹内まりやの歌声と井川遥の魅惑的な表情に引き寄せられ、ハイボールを飲むことが多くなったが、以前は好んでロックを飲んでいた。

今も2軒目に正統なBARに行くとバーボンやスコッチ、モルトウイスキーをロックで飲んだりするが、数はめっきり少ない。

翌日を気にして、軽い方向へ逃げてしまう。男としては失格だ(笑)。

今回の特集ではウイスキーを中心にアルコール度数の高いお酒がいくつも紹介されていた。

「ヤバい。これはヤバいぞ。」

セリフが「食べ物のはなし」ブログのような口調になってしまう危険性をはらんでいる(苦笑)。

強い酒を飲みたくなってきた。

アツい液体が喉元を通り、胃の中に入っていく。

体が焼けるような感じがたまらない。

それをチビチビ(表現は貧乏くさいが)とやる。ぼんやりといろんなことを考えながら・・・。

酒好きの著名人のエッセイも面白かった。

久々に椎名誠のエッセイも読んだ。

20代の頃は好んで読んでいたが、もう15年くらいはひとつも読んでいないのではなかろうか。

久しぶり読むと面白い。もう70歳になろうかという年齢だと思うが、飲み方は全然若い。

逃げていない。戦っている。

酒飲みとしては理想的な生き方だ。何だか燃える闘争心が・・・(笑)。

そういえば、最近、会社の近くに午後3時から開いているBARができた。

先週、女性先輩経営者に連れて行ってもらった。ウイスキーの種類が多い。

一緒に行った副本部長はスコッチのハイボールを絶賛していた。

マスターは言う。「どこにでもあるハイボールだからこそ、こだわって作ります。」

このBARは午後3時からオープンしている。

そろそろ勝負をするころなのかもしれない。

何のこっちゃ(笑)。