何度かこのブログでも書いているように現在、ファミリービジネス(FB)について学んでいる。

今はファミリービジネスアドバイザーの資格を取得するために、

実際に同族経営の経営者を取材し、事例研究を作成している段階。

同族企業の抱える課題を伺えば伺うほど、ファミリービジネス全体の重要性を痛感したりする。

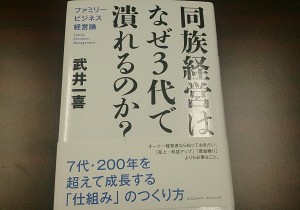

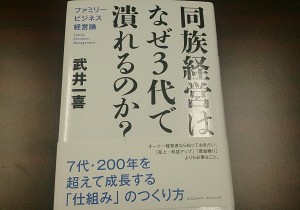

本書は僕がFBの認定講座を受けた時に講師を務められた武井一喜氏の著書。

つい最近、発売されたばかりの新刊本である。

講座で学んだとおり、日本には200年以上続く同族企業が多い。

全世界と比較しても圧倒的に多い。

しかし、同族経営の評価が下がった戦後から、存続する数が減っているという。

欧米が逆に伸びているにも関わらずである。

僕の知り合いの経営者も2代目、3代目が多かったりする。

本人は会社経営に真摯に向き合い、仕事も真剣そのものなのだが、

後継ぎということに対して否定的というか後ろ向きに捉えるケースが多い。

ボンボンの2代目というような視線で周りが見ている

と自分でも思ってしまうのが一つの原因だ。

自戒を含め、僕もそんな風に思っていた時期もあったのも事実。

だが、自分が経営者となり、いろんな方と付き合うようになって、

そんな考えを持っていた事に対して恥ずかしいと思うようになった。

ボンボンかもしれないが、そこには大きな責任がつきまとう。

背負うものの大きさとのズレがあまりにも理解されていないのが現実。

その点については自分の考え方も反省すると共に、

今、学ぶ立場としてその存在の大切さを広めていかなければと思う。

あれっ、書籍の感想ではなく、自分の決意表明みたいになってきたぞ・・・(笑)

本書はこれまで僕が学んできたことが集約されたような一冊。

これからこの分野を学びたい方も、同族企業の経営者やその親族、

社員の方も吸収すべき点は多いだろう。新たな気づきもあるだろうし・・・。

そうそう、本書には僕のことも書かれている。

僕の名前が出ているわけではないし、特定できるわけでもない。

ファミリービジネスアドバイザー候補者への期待がコメントとして残されている。

多分、僕のことだ。

「いやいや、キミじゃないよ。」と言われるかもしれないが(笑)、

その期待に応えるために、まずはレポートをせっせと作成せねばならない。

提出期限まであとわずか。頑張ります!

あれっ、やはり書評じゃないぞ・・・(笑)

定期購読していた「日経トップリーダー」を一年間でストップし、切り替えたのが「事業構想」。

8月号よりこちらを送付してもらうことになった。理由は簡単で、こちらのほうがコスパが高そうに思えたからである(笑)。

金額的には変わらないが、ボリュームは倍。

よく見てみると紙の分厚さが「事業構想」の方が厚いので、相当ボリュームが多いように見えるのですが・・・(笑)。

ちょっとゼイタクなのかも。紙質が厚いとコストが高いとは言い切れないけどね。

「日経トップリーダー」も学ぶべき点が多かったが、どうしてもターゲットが限定されているため、記事も似たような傾向になっていた。それを継続的に吸収するのはもちろん重要なんだが、今はもう少し視野を広げる時期と捉え、切り替えることにした。

だったら両方購読しなさいという声が聞こえてきそうだが、そのあたりは愚か者ということでご勘弁(笑)。

そうはいっても中々集中して読む時間がなく、思うように進んでいないのが実情。その中で先月号は岐阜県の特集が組まれていた。

岐阜と言えば僕が生まれて育った土地。

今でこそ名古屋での生活が人生の半分以上を占めているが、大学を卒業するまでの22年間はここでずっと暮らしていたのだ。

当然地元愛は強い。この夏の甲子園でも愛知・東邦よりは岐阜・大垣日大を自然と応援している。

(その大垣日大に勝利した三重高校には今日、優勝してもらいたい。)

密かにFC岐阜だって応援している(笑)。僕にとっては大切な故郷なのだ。

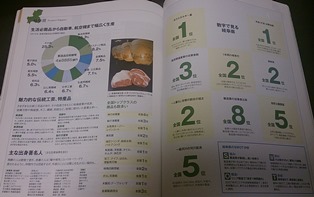

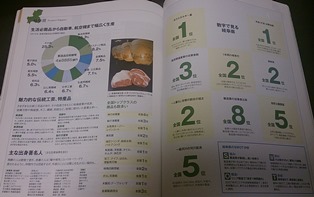

それでも今回の特集を読んで、自分の無知さ加減を実感した。この写真では分からないだろうが、岐阜県が全国に誇ることは多い。

水力エネルギー量全国1位、和食(外食)消費量全国1位(これはどうかな・・・)、1年間の喫茶店代全国2位(これもどうかな・・・笑)。そんなことも含め、全国トップクラスの数字をはじき出す分野は多い。

特に製造業の分野では有数の力を持っている。その背景には愛知県に近い理由もあるのだが、2027年にはリニアが開通し、東京まで1時間圏内となる。将来的にみても高いポテンシャルを持つ地域といえる。

そんなことを言っても全国的には地味な存在。今、僕らが考える「ジモトシゴト研究所」でもしっかりと認識していかねばならない。

「事業構想」を読みながら、そんなことをふと思ったりもした。

これからしばらくはこの雑誌で勉強させてもらうことも多いだろう。

単に書棚に飾ってある雑誌にしないようにしないとね(笑)。

本書には日本を代表する14名の経営者が登場する。といってもトヨタや日立やメガバンクの経営者が登場するわけではない。

21世紀に入って注目されている経営者が中心。ネット系(ライフネット生命出口氏を含めれば)が6社を占めるわけだから、今後の日本企業をリードする存在と言っても間違いないだろう。

まず感じたのはインタビューアーである楠木健氏の抜群のセンス。

厳しい質問を遠慮せずにズバズバとしているのだが、答える経営者が建前なんて気にすることなく、喜んで本音で語っている。

一つは本質をついた質問をしているのともう一つは予めその経営者の考え方や過去をしっかりとリサーチしている点にあるのではないかと感じている。インタビューする側のスキルがよく分かる一冊でもあるなあ~(笑)。

そして、この本音が実に面白い。永守氏、柳井氏、新浪氏等、個性豊かな経営者が登場するのだから自ずとその本音は痛快で面白いものになる。それが全て好きか嫌いかで展開しているのだ。

今話題の(スミマセン・・・)原田泳幸氏が嫌いな男の条件に挙げた言葉は思わず笑ってしまった。

「半分冗談、半分本気で言うのですが、私には嫌いな男の条件のようなものがあります。スパゲティを食べるのにフォークとスプーンを使って食べる男。ソムリエでもないのにワインにくわしい男。それから1mgのメンソールをのたばこを吸う男。」と語っている。

ビジネスとは全く関係ないと思うし、同じように登場するサイバーエージェント藤田氏が読んだらどうかとも思うが(笑)、言うことは容赦ない。

これは原田氏に限らず、ここに登場する14名の方が自分の好き嫌いについて語っている。

ゴルフなんてサイテーだ、大嫌いだという大前研一氏や星野リゾート星野氏もいれば、ゴルフが大好きなオールアバウト江幡氏やスタートトゥデイ前澤氏もいたりする。

その「好き嫌い」の理由が対極的で、それを比較するだけでも面白い。

編者である楠木氏が巻末で書かれてはいるが、結局、会社や仕事は「正しいか正しくないか」でするのではなく、「好きか嫌いか」ですることが結果も付いてくるのだろう。そして、それが組織文化にも反映されていくのだろう。

本書を読みながら、「そうだよなあ~、結局、自分も好きか嫌いかで採用しているような気もするし・・・」としみじみ思ってみたり・・・。

楠木氏はそこも踏まえ、ブラック企業について語っているのも興味深かった。

「週3回は飲まないヤツは全然ダメだな・・・」とか「オンとオフを使い分けたいなんてアホくさい・・・」とか、言って許されるのだろうか(笑)。

そこまで「好き嫌い」がはっきりしていない僕はまだまだ未熟なんだな。

それを収穫できただけでも本書を読んだ価値はあったということ。

無責任に楽しめる一冊だった(笑)。

急にロビン・ウィリアムズの作品が観たくなった。理由は語るまでもないが、今一度、観ておこうと思った。

僕はアドリブかセリフかわからない喋りまくる姿と悲しそうな笑顔が好きだった。

今でも記憶に残ってるシーンがある。

「ガープの世界」で主役を演じているのだが、彼の名前はT.Sガープ。確かガールフレンドにT.Sって何?というような質問を受ける。

この時「とっても素敵なガープ」と答える。これはロビン・ウィリアムズがいいというよりも(笑)、この作品を日本語訳した翻訳者の腕だと思うが、スゲエ~と感心したものだ。

そして「グッドモーニング・ ベトナム」のDJ役。グッ~ドモーニン~グ、ベトナ~ム!とマイクの前で叫ぶのだが(伝わってるかな)、その姿と静かに流れるルイ・アームストロングの「この素晴らしき世界」が印象的だった。

どちらの作品も25年以上前に観ているので映画自体もうろ覚えなのだが、そのシーンは今でも記憶として残っている。

今回も「グッドモーニング・ ベトナム」を借りようと思ったのだが、近所のTSUTAYAで見つけることができなかった。

そこで借りたのが「いまを生きる」。

これも僕の好きな作品のひとつだ。と言っても25年ぶりに観たことになる。確か入社1年目に当時付き合っていた彼女と観たような・・・。

そのあたりの記憶は曖昧だが、これからの人生頑張らなければと思ったものだ(笑)。とても前向きな作品として僕の中に存在していた。

これも先ほどの2作同様、内容はほとんど忘れていたのだが(苦笑)、今回、見直したことによってその理由が再認識された。

不変のテーマといえるし、誰しもがもがき悩みながら通る道でもあるだろう。もう少し子供が成長したら一緒に観るのもいいかもしれない。子供に「気をつけろ!」と野次られそうな気もするが・・・。

これから成長する子供であれ、既に大人になってしまった僕たちであれ、今を生きなければならない。もっと自分を信じて行動しなければならない。

ベラベラ喋り捲る姿もやさしくも悲しそうな笑顔も、もう観れないのは残念だけど、いい作品を沢山残してもらったことは感謝しなければならない。

安らかにお眠りください。

本書は著者の長谷川さんから発行記念に送って頂いた。たまたまご縁があり、6日間ほど同じ勉強をさせて頂いた。

簡単な自己紹介しかされなかったので、詳しい経歴は存じ上げなかったが、プロフィールを拝見するとケロッグジャパン、バイエルジャパン、ニコン・エシロールの代表を歴任されてきた方。

「玄米ケロッグ」もその当時のヒット作という。

そんなことは露知らず、隣に机を並べほとんどタメ口に近い会話でその期間を過ごしてきた僕は幸せ者であると同時に無礼者(笑)。

タメ口ではなく、一応は敬語で話をさせてもらったものの、随分と失礼があったかと思う。

すでに70歳代半ばになられるのに勤勉意欲は僕と比べ物にならないくらい高い。かつ、物腰も柔らかでボンクラ経営者の僕に対しても低姿勢で接して頂けた。きっと一流の方の立振る舞いはこんなふうなんだろう。

それだけでも勉強させてもらったことにはなるのだが、本書でも社長がどうあるべきかを十分学ばせてもらった。

ありがとうございます。

ここに書かれていることは机上の空論ではなく、長谷川さんの実体験や経営指導の下に書かれている。その分、説得力があり、その一言一言には頷かざるを得ない。

どんなレベルの企業であれ、社長に求められることは同じなのだ。

例えば、社長室の考え方についてもそう。

どんな社長室を持つかによって、社員の仕事の仕方やモチベーションは変わってくる。以前うちの会社も立派な社長室があった。それが僕の代に変わり、移転をした段階で社長室をなくした。

オフィスが狭くなったのも原因だが、社長室を作ろうと思えば作れないことはなかった。ただ僕は社長室が会社にとっていい方向に進まないと考え、作ることを止めにした。

今でもそれは正解だと思う。大げさな言い方だが、今こんな状態でいられるのも少なからずそれが理由の一つだ。

たまに欲しいとは思うけど、一人になりたけりゃ、応接で仕事すればいい(笑)。そんなことも含め、社長としての考え方、振る舞い方がここに書かれている。

「シェア」は顧客がくれた通信簿。

う~ん、なるほど!

次回、お会いした時はしっかりとお礼を言わないといけない。まずはブログになってしまいますが・・・。

素晴らしい本を贈呈頂き、ありがとうございました。

実に困った映画である。第1作目はほとんど興味がなく、先日、子供がビデオを観ていたのをついでに観ていた程度。ついつい引き込まれてしまったけど、メチャクチャ関心があったわけではない。

この第2作目もたまたまタイミングが合っただけで、どうしても観たいというわけではなかった。映画にうるさい僕は厳選するのだ(笑)。

それでも数ある映画から選んだのは監督が大友啓史氏であるということ。

大友氏といえばあの伝説ドラマ「ハゲタカ」や「龍馬伝」のディレクター。しっかりとした作りこみをするのは間違いない。

その点でいえば、期待を裏切らない内容であった。

ハゲタカのレンズ職人加藤さんはその年齢を感じさせない迫力ある動きで殺陣をやり(これは凄い)、龍馬伝の高杉晋作、後藤象二郎は最早、アクション俳優の立ち位置。伊勢谷くんは何を目指しているんだろう。好きな俳優だけど・・・。

敵役の藤原竜也は美しい顔を一切出さず(実際はほんのちょっと)。そして、「龍馬伝」のヤツは謎の男だったりともうわけが分からない。

音楽も「ハゲタカ」「龍馬伝」と同じで佐藤直紀。いずれ大友組なんて呼ばれたりするのだろうか・・・。

映画もあり得ない。あれだけ沢山の敵をの相手しながら主役チームは誰も殺されない圧倒的な強さ。日本映画としては考えにくい世界だ。

アメリカ映画にありがちだったり、カンフー映画を思わせるシーンだったりと色んなものが入り混じってる。明治時代を描きながら、ここはどこ?と考えさせる演出はこの手のエンターテイメント映画のならでは・・・。

2時間20分の長さを感じさせないスピード感と殺陣シーン。それでも映画は終わらないから困ったもんだ。

え~っ、これがラスト?完全に続きじゃん・・・。次は9月の公開、上手く出来てるな・・・(笑)。

それにしても久しぶりに仮面ライダー電王を思い出してしまったぞ(笑)。役作りが似てるな。

このブログでは映画に関しては何も分かりませんね(笑)。いつものことですいません・・・。

やっぱり読んでしまった。それも読書スピードの遅い僕にしては一気に読んでしまった。やはり引き込まれる世界。

ドラマが大ヒットしたので、その注目度は更に高まったが、このシリーズを僕はもっと前から注目していたのだぞ(笑)。

スケールはどんどん大きくなっていく。今回は大物政治家を相手に戦うのだから、半沢直樹は怖いもの知らずの人物。

モヤモヤ感を吹き飛ばしてくれる。フィクションの世界だが、実際、裏社会ではあり得そうな話だし・・・。

気持ち良く読ませてもらったのだが、なんだかなあ~、困ったもんだなあ~と思わなくない点もない。

このシリーズに共通していることなのだが、登場人物の大半は仕事をしていない。この表現は語弊があるのかもしれないが、本来やるべき仕事をしていない登場人物が大半。

だからこそ正義感が強く仕事に真摯に向き合う半沢直樹が主人公として生きるわけだが、そこで叩き潰される人物は僕が思うに仕事をしていない。

実際はしているのだろうけど、その目的が正しくない。全ては保身のためであり、自分の利益のためである。

それじゃあ会社がダメになるでしょ?と思ってしまう僕は余裕のない証拠かもしれないが、全体をよくしようという気概が一切見られない。

これが一般的な企業社会の中でまだまだ多いのであれば残念なことだし、若者の未来は描きにくいはずだ。だから勧善懲悪のストーリーになるのだろうけど・・・。

僕はスケールの小さいところでコツコツ生きるとしよう(笑)。

そういえばドラマでも話題になったセリフ「やられたらやり返す、倍返しだ!」。ドラマではやたら出てきたが、本書では確か1回のみじゃないかな・・・。

さてここまで来た半沢直樹。次はどこへ向かうのか。きっと海外の大富豪や外資ファンドあたりと戦うんだろうな・・・。

そうなんでしょうか?池井戸さん(笑)

かなり売れているようだ。僕はこの類の書籍に興味があったというよりは、あまりにも周りでこの書籍について評価しているので、これは読んでおかんとマズイなあ~という気持ちの弱さから読んだようなもの。

その時点でアドラーに悟られるのかもしれない(笑)。元々、心理系や哲学系の書物は得意ではなく、ほとんど手にすることはない。

僕のシンプルな(単細胞ともいう)脳ミソに原因はあるのだろうが、哲学書の難解な表現がどうも体にフィットすることが少なかった。名前に哲を頂いてはいるが・・・。

キャリアカウンセラーの資格を取得する段階で心理学はほんのちょっぴり学んだし、営業やマネジメントの仕事も心理に大きく関わることもあるため関心がないわけではないが、その専門分野になると足が遠のいてしまうのが実情なのだ。

恥ずかしいながら、アドラーの存在についても全くといっていいほど知らなかった。

当然、その思想なんて知る由もなかった。あまりにも無知だったな・・・。そんな意味では今回の「嫌われる勇気」はいいキッカケになったのかもしれない。

変な難しさもなく、ヨーロッパ人を対象にしているわけでもなく(笑)、明らかに日本人向きに書かれている。僕なんかはちょっとしたビジネス書ではないかと思いながら読んでしまった。

確かにここに書かれているような悩みを持っている人は多いと思う。

どちらかといえば高校生までぐらいの僕もそうだったかもしれない。ただ大学生あたりから自分を縛らなくなった事により、自由になり気持ちがラクになったように思える。

それは今も同じで、いや、さらに加速しているという話もあるけど(苦笑)。

こんな僕でも悩みはいくつも抱えているが、どうでもいいようなことは悩まなくなった。それがもしかしたらアドラーの思想に近いのかもしれない。

このブログに書いている書評は全くを持って意味不明で、書籍の参考にならないことはご勘弁を・・・。

ただこの分野にあまり関心がない人がたまには読んでみるのもいいだろう。何とも無責任な・・・(苦笑)。

この一冊を読み終えるのに、随分と時間が掛かってしまった。総ページ数は605ページ。手に取った感触は国語辞典に近い。

実際にこれをバイブルとして常に携帯している経営者の姿は容易に想像できる。

これまで京セラ社内と盛和塾以外では門外不出の作品。多くの方が影響を受ける一冊になるのだな・・・。

僕は「生き方」「実学」「アメーバ経営」等、代表的な作品は読んできたが、猛烈な稲盛信者という訳ではない。日本を代表する起業家であり、その経営哲学は学ぶべきものであることは十分承知はしている。

原理原則に則った経営の在り方が鏡になっているのは事実である。

だが残念なことに、僕がまだそのレベルに全く達していないことと、理解しても実践に活かしてないことでいえば、稲盛氏のことを何か語ることは到底できないと思うだけ。

一読者として感想を述べることしかできない。結局、力不足の愚か者ということですね(苦笑)。

ただ僕なんかは本書を読んで安心したりする。

稲盛氏が前職に嫌気をさして、自衛隊に入隊しようと愚かな判断をしていた事実を知ると妙に安心してしまうのだ(笑)。

このような過去の失敗談を含め語られるからこそ、真摯な姿の説得力と結びつくのであろう。

特に本書は外部環境のいい今の時期に読むのがより相応しいのかもしれない。

それは僕自身の問題かもしれないが、比較的、業績も安定している現状では、どうしても日々の危機感や緊張感が散漫になりがち。

本来、締め付けなければならない点も甘い判断をしてしまいそうな恐れもある。そんな時に本書を読むことで、会社や仕事の本質を改めて認識する必要性があるんじゃないかと。他の経営者はそんなことはないのかもしれないけど・・・。

但し、1回ですべての事を吸収するのは無理。

最後に「何度も読み返していただき、日々の仕事や会社経営の中に生かしていただきたいと思います。」と書かれているように、少しずつ自分のものにしていくしかないだろう。

少なくとも僕は・・・。

相当時間が掛かるなあ~(苦笑)。