またまた地下のお店が続きます。

今回は会社から東に向かった住吉町。

飲み屋街のど真ん中にある「桜びより」さんに行ってきました。

本当は昨日の夜にお邪魔する予定でした。

尊敬する同級生経営者とのサシ飲みの計画でしたが、

緊急事態宣言のため一旦、キャンセルし来月に仕切り直しにしたのです。

この緊急事態宣言中、飲み屋さんの営業は20時まで。

それはなんとか受け入れるとして、どの時間帯もアルコール提供はなし。

さすがにそれはちょっと・・・。

飲んべえの戯言ですが、車でもないのに夜の飲食でお酒なしの人生はあり得ません。

目の前に美味しいうな丼が置かれているのに匂いだけで我慢しろ

と言われているようなものです。

(最近、ラズウェル細木さんの「う」を読んでいます・・・)

これでも忍耐強い方ですが、こればかりは耐えられません。

今月中はじっと我慢するしかありません。

しかし、これは個人が耐えればいいだけのこと。

お店は耐えるだけでは済みません。

事業を継続せなばならないのです。

少しでも力になりたいと思うのが、人気食べ物ブロガーの素直な気持ち。

まわり道をしましたが、緊急事態宣言中はランチ営業をしているので、お邪魔してきました。

こんな控え目な看板では分かりません。

しっかりとブログで宣伝していきましょう。

こちらの女将は少し前のブログで紹介しました。

食べ物のはなしではなく、「80年代音楽の繋がり」。

気になる方はご覧ください。

女将さんの作るおばんざいは絶品。

ランチで頂けるのはありがたいこと。

この日のランチは西京焼、どて煮、煮込みハンバーグ、手羽先の唐揚げでした。

ここはキッパリと決めます。

世間話をしながら女将の手さばきを眺めます。

さわらの西京焼ランチ 1000円

小鉢だけでも十分楽しめます。

西京焼きに添えてあるモミジもサービス精神が溢れています。

体が日本酒を欲しますが、ご飯にも合いワシワシと進んでいきます。

気づいた時にはすべてがキレイになくなっていました。

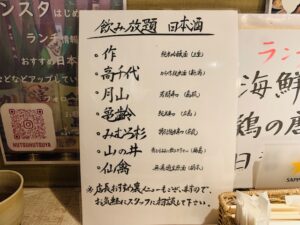

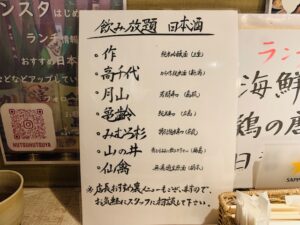

本来であればこんな日本酒とおばんざいを頂くのが理想。

あと12日間の我慢です。

来月には美味しいお酒と食事を楽しむことでできるのです。

今はその期待を裏切らないで欲しいと祈るしかありません。

ごちそうさまでした。

6月が待ち遠しいですね。

今年も開催することとなりました「名古屋ファミリービジネス研究会」。

よっ、5年目、おめでとう!!

とはいえ、昨年はコロナの影響により月1回の研究会ではなく、単発のセミナーに切り替えて開催。

セミナーは盛り上がり満足度も高かったが、やり残した感があったのも事実。

第5回となる今年はその分、気合を入れ内容も見直し行うこととした。

現在、絶賛、申込受付中なので、興味ある方はこちらのページを覗いてください。

この名古屋ファミリービジネス研究会も多くの方に支えられ5年目を迎えることとなった。

僕以外の講師陣は素晴らしい方(笑)。

また、これまで受講いただいた方もこの会を大いに盛り上げてくれた。

すでにリピーターの方の申込みもあり、今年も期待できそうな雰囲気がすでに伝わってきている。

同族企業の経営者、後継者、経営幹部の方を対象にした研究会だが、

世代や年齢の違いはあれど同じような環境の方が集まることで一体感も強くなる。

グランドルールを守ることで信頼関係が醸成されるのも要因だが、

毎回開催される懇親会で何でも言い合える関係ができるのも大きなこと。

ここにおいては僕も貢献しているはず。

毎年の場の雰囲気を見れば納得してもらえるだろう。

ただここはいい関係を作る場だけではない。

今後のファミリービジネスに生かす場。

そのため今年は聞いて学ぶだけでなく自ら発信する場も多く設定。

最終的に学びを自社に落とし込んでもらうために発表会も設けた。

新しいコンテンツとしては、

僕が尊敬するファミリビジネスアドバイザーでもある末松さんに親子で登場してもらう。

また、親から承継した破綻寸前の企業を再建させた(株)オーダースーツSADA佐田社長にも登壇してもらう。

詳しくはこちらをご覧ください。

その他にも充実した内容をお届けするので、いつもの僕の緊張感のない話はかなり短くなりそう。

それでも新ネタを披露するつもりだけどね(笑)。

ちなみにDay1は7月13日。

月1回の開催で11月までの全5回。

気になる方はスケジュールを確認頂き、予定を空けてもらいたい。

今年も盛り上げていきますよ。

どうぞよろしくお願いします。

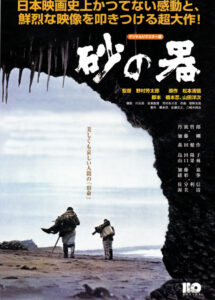

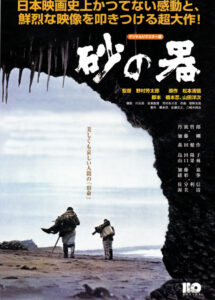

昭和を代表する作品であるのは間違いない。

僕が本作に一番最初に触れたのが中学生の頃。

当時の先生がテレビで放送するので観ることを勧められた。

僕は何故か母親と見始めたが、

島田陽子のベッドシーンで気まずくなり観るのを止めてしまった。

ある意味トラウマがあったわけだが、しっかり観たのは大学時代。

名画座で上映された時に機会をもらった。

かなり衝撃的だった記憶がある。

松本清張の原作を読んだのはその後のはず。

それから35年の時間が経過し再び観ることになった。

Amazonプライムで。

本当は違う映画を観るつもりが本能的に揺り動かされた。

改めて感じた。

昭和を代表する作品だと。

昭和の映画業界は2つにわかれると思う。

一つは全盛期の時代。

そしてもう一つは斜陽の時代。

本作は映画界が低迷していく環境の中であるべき姿を描いたんじゃないかな。

それはあくまでも僕の見方。

この作り手のこだわりが令和の時代になった今でもヒシヒシと伝わる。

今から40年以上前の作品。

描ける世界の限界はあるはず。

しかし、この作品は現代の描ける世界をはるかに凌ぐ。

技術の進歩でいえば遠く及ばない。

だが、そのレベル感は到底及ばない。

今の映画界にはない世界観がこの作品には存在する。

それは現状を否定する短絡的なことではなく、

その時代だからこそ表明しなければならない演出。

野村芳太郎監督と橋本忍、山田洋次脚本の力強さ。

正々堂々と勝負する昭和の映画人の向き合い方を。

本作の上映時間は143分だが、最初の100分は後半の40分のために作られている。

あれこれ語りあれこれ行動するシーンは残りの40分を活かす作業でしかない。

身も蓋もない言い方だが、映画を観た人ならば同じ気持ちになると思う。

35年前に観た時はそんな気持ちを抱いていない。

どうやら僕も美しいも汚いもこの期間に学んだのだろう。

どう世の中を生き抜いていくのかも・・・。

ただそれは本作の当事者である加藤剛の比ではない。

すべてを悟ったようなラストシーンが全ての答え。

映画タイトルである「砂の器」を理解できたような気がした。

結局、砂の器では生活はできない。

しかし、その器を作らなければならない時もある。

とてもせつなく悲しい。

2021年だろうが、映画の舞台となる70年代だろうが、

過去を描く40年代だろうが、変わっているようで変わらない。

もっと70年代の秀作を観るべきだと感じさせてくれた。

感謝しなければならない。

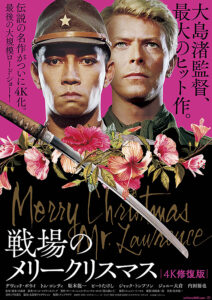

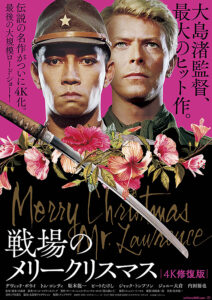

大島渚作品「戦場のメリークリスマス」に続き本作。

この作品もミリオン座で観たのだが、予想以上に混んでいた。

それも若い女性が多かった。

映画を観ながらつくづく思った。

若い女性が隣に座っていなくて本当によかったと。

映画に感化され変な行動をするわけではない。

ただ隣で観ているのが恥ずかしいだけ。

環境的にはそんな気持ちにさせる映画。

映画を観る者全員が本作の問題点は知っている。

18禁でありモザイクがかかっていることも。

相当な物議を醸した出したことも。

しかし、その想像をはるかに超えていた。

あそこまでハードコアな作品とは予想しなかった。

本作は芸術作品として評価される一方で、観る人によってはただのエロ映画とも受け取れる。

そこはかなり微妙だし、芸術という捉え方に嫌悪感を抱く方や違和感を覚える方も多いはず。

本作は当時話題となった阿部定事件が題材。

僕は本作で事件の前後も描かれていると思っていたが、

表現されているのは、ほぼど真ん中。

その映像だけで昭和10年代の時代背景や社会性を感じることはない。

唯一感じるとしたら兵隊とすれ違うシーンのみ。

そこで一気に重苦しい時代に引き寄せられる。

どんよりした雰囲気もここだけ。

あとは色鮮やかに性描写が描かれている。

生真面目な読者であればブログネタとして否定されるかもしれない。

企業のトップとして人格を疑われるのかもしれない。

言い訳するのであれば本作は芸術作品として認められ海外の評価は高い。

実際の当時のキネマ旬報ベストテンでも8位にランクインしている。

日本映画ではなく外国映画として。

45年の時を経て再公開されたわけだが、その点に関して日本の理解は進んだのだろうか。

今、修復版が公開されたことを故大島渚監督はどう思うのだろう。

辛辣な発言をするのだろうか。

手放しに喜ぶのだろうか。

誰かをぶん殴るのだろうか。

僕はこの機会がなければ観ることはなかった。

感謝すべき。

本作は阿部定役の松田瑛子さんと吉蔵役の藤竜也さんの出演でほぼ占められる。

松田瑛子さんの大胆な演技も凄いが、藤竜也さんの勇気にも感動を覚える。

ここは敬意を表し、あえてさん付けにしたい。

当時の映画でここまでやり切れるとは・・・。

この機会に大島作品が見直されるのかもしれない。

色鮮やかな映像にはならないが「少年」や「儀式」も観てみたい。

無責任に勧めることはできないが、時間と心の余裕があれば観てもらいたい。

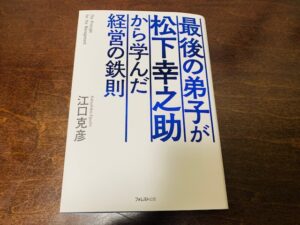

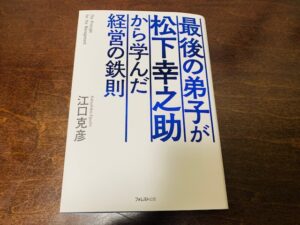

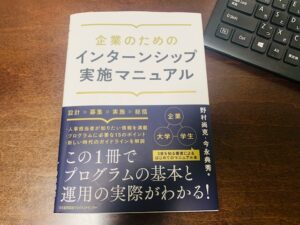

著者である江口先生から頂いた書籍。

GW中にありがたく拝読。

僕の感覚に過ぎないが、本書は江口先生のエッセイともいえるのではないだろうか。

これまでの著書に比べ、より平易な文章でより直接的な言葉を投げかけている。

さほど著書を読んでおらず、エラそうなことは言えないがそう感じた。

理由としては出版のために書かれた文章ではなく、facebookの投稿をまとめたものだから。

普段着姿の江口先生が語られている感覚。

たまには遠い存在の先生を身近に感じるもいい。

しかし、内容はいつも通りずしっと重い。

経営者として大切なことが並べられている。

どんな時代になろうと原理原則は変わらない。

中心になるのは松下幸之助翁の言葉だがそこには留まらない。

石田梅岩であり、渋沢栄一であり、安岡正篤である。

安岡氏の「六中観」は忙中閑あり、苦中楽あり、死中活あり、壺中天あり、意中人あり、腹中書あり。

この一文を腹落ちさせるのも相当な時間は必要。

そこに向き合う質の違いか。

僕の中では単発の文章でしか理解はできないが、江口先生にしてみれば全て繋がっているのだろう。

いくらその時に響いた言葉であっても、それが自分の中に落とし込まなければ意味はない。

そして、実践しなければこれもまた無意味。

学んだつもりになっているに過ぎない。

先日の「壺中の会」もうそうだった。

いつも実体験を話されるのもそこに価値があるからこそ。

評論家であってはいけない。

常に実務者でなければならない。

果たしてそんな行動ができているのか。

耳障りのいい名言を知っていても、江口先生のような説得力は持たない。

やってできてこそ初めて説得力を持つ。

そして、言葉の真の意味も理解できる。

読んで勉強になったにも関わらず反省しきりのブログになってしまった。

いかん、もっとできていることを書かねば・・・。

「心を許して遊ぶ者は、経営者たる資格はない」

この言葉に関しては僕は会社を任されてから心掛けていること。

厳密にいえばベロベロになった時は記憶を失くしているが、その時でさえ会社のことを考えている。

説得力がないのは百も承知だが・・・。

社長の立場になった限り「人生ー経営=ゼロ」も納得できること。

その覚悟を持ってやってきた。

常に結果が出ればその言葉も重みが増すが、残念ながらそうではない。

できた時もあればそうでないときもある。

そこも含めて覚悟なんだろうね。

改めてそんなことを感じたり。

それにしても名経営者の子孫も簡単ではない。

以前読んだ「創業家一族」でも感じたが名経営者の子供が名経営者になれるわけではない。

本書には松下幸之助さんのお孫さんのことも書かれていたが少々辛かった。

とりとめなく終わるが、本書を読めば「経営の鉄則」は理解できる。

しかし、理解するだけでは意味がない。

再度、認識させられた。

ありがとうございました。

今日から愛知県も緊急事態宣言の対象となりました。

寂しい気持ちはありますが、しばらく我慢せざるを得ません。

それでも人気食べ物ブロガーの任務を果たすことは変わりません。

これは先週の出来事。

再び伏見地下街に降りてきました。

ふと右側を見ると凄い行列ができています。

人気のハンバーガー屋さんです。

つい最近、TVの情報番組で取り上げられたのでより行列が増えています。

人気食べ物ブロガーはそこに行きたかったわけではありません。

ちょっと様子を見たかっただけです。

目的は左側にあるお店。

「ふつふつや」さんに行ってきました。

こちらは日本酒をお値打ちに飲ませてくれます。

飲み放題メニューを眺めるだけで夕方あたりから体が引っ張られそうです。

作と高千代の繰り返しだけで5回はいけるな・・・

そんな想いを描きながら、日替わりランチを注文します。

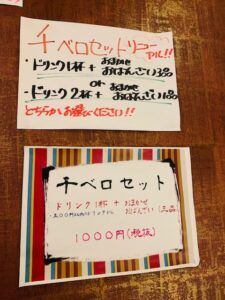

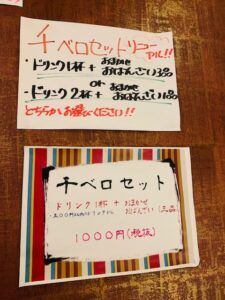

ランチが届くまでの時間、壁に貼られたPOPを眺めます。

「お~、いいじゃないか。オレならドリンク2杯の千ベロセットだな」

ひとりニヤニヤしています。

「お客様、どうされました?。」

「いや、最近はやりの妄想病です。日替わりランチをお願いします!」

訳の分からない回答をしてしまいました。

日替わりランチ 780円

この日は海老のかき揚げです。

おつまみに成りかねない小鉢も嬉しいですね、

海老のかき揚げを一つ食べたところで、カウンターにおじさんが座りました。

60歳過ぎに見えますが、ピシッとジャケットを着て仕事中のようです。

「日替わりランチもいいですよ~」と視線を送ります。

その表情から確認したように思えました。

「すいません。千ベロセット。ドリンク2杯で!」

こちらを嘲笑うかのようにはっきりとした口調でおじさんは注文します。

「えっ・・・」

ちょうど12時になろうという時間です。

人気食べ物ブロガーは明らかに狼狽しています。

おじさんは生ビールを美味しそうに飲みながら小鉢をつまみます。

こちらに顔を向けはしませんが、勝ち誇った表情のように思えます。

負けました。

完全に敗北です。

ただランチに来ただけなのに、これだけ屈辱を味わったのは初めてかもしれません。

ごちそうさまでした。

せっかくの美味しい料理でしたが、肩を落としてお店を出ました。

緊急事態宣言が解除されたらリベンジします。

早くそんな日が訪れるのを待つばかりです。

母親の傘寿のお祝いをゴールデンウィーク最終日に行った。

気づけば母親も今年で80歳。

25歳の時に僕が生まれたのだから、とても計算はしやすい。

これまで古希や喜寿のお祝いもせず、ずっと親不孝でいた。

忙しさにかまけていたと捉えられても仕方がない。

これまでの反省の意味が込められているわけではないが、今年は兄弟が集まってのお祝い。

岐阜に住む弟が長良川沿いの名店「潜龍」さんを予約をしてくれた。

なんといっても80歳を迎える母親。

何かがあっても困る。

コロナ対策を十分とった上でのお祝いの会となった。

当日はあいにくの雨。

晴れていたのなら金華山にそびえる岐阜城も眺められただろう。

自慢の庭園も散策できたのかもしれない。

たまに親孝行するからそんな天気になったのかもしれない。

これも反省なのかな・・・。

久しぶりに3家族が集合。

全員での記念写真をアップしたいところだが、

叱られそうなので誰も興味を持ちそうにない男3人の写真をアップ。

素通りしてもらいましょう(笑)。

これでも僕は由緒正しき山田家の長男。

本来であれば実家に戻り、母親と一緒に住むことを求められる。

父親を4年前に亡くし、一人暮らしをする母親を安心させなければならないが、自分勝手をしている。

ちょくちょく顔は出すものの、その程度。

近くに住む弟に任せきり。

そして妹夫婦にも・・・。

ここは弟、妹に感謝。

口だけ達者でテキトーな挨拶しかできないが、花を持たせてくれることにも感謝。

大きな個室で間隔を開けて座っているので、全員での会話は難しい。

それでもその雰囲気だけで母親は満足だろう。

終始嬉しそうにしていた。

自慢のステーキも平らげていた。

会話として盛り上がるのは子供の頃の話。

それもどうでもいいくだらない内容。

僕ら兄弟は実家の五目御飯が嫌いだった。

今でも記憶にあるが、本当にマズかった。

そして大晦日に食べる年越しのおかずも。

名古屋で暮らし、そんな年越しのおかずは食べたことがない。

切り干し大根とか大の苦手だった。

今では五目御飯も切り干し大根も問題ないが、子供の頃は嫌で嫌で仕方なかった。

本当にマズかった。

母親を弁護すると、料理が下手なのではなく味付けの問題。

残すことは許されなかった。

祖母から厳しくされ、食卓から離れることはできなかった。

僕も弟も今となってはいい思い出。

そんなくだらない会話をしていた。

今は元気な母親だが、老いは感じる。

今度は米寿のお祝いだが、それとは関係なく少しでもみんなが集まり賑やかな場があればいい。

それが最高の親孝行なのかもしれない。

大学生の息子なんかはちゃっかり小遣いをもらっているわけだし。

コロナで心配した面はあったが、このような場を持ててよかった。

いつまでも元気でいてもらいたい。

初めて観たのが確か高校2年生の頃。

岐阜・柳ヶ瀬にある自由劇場か衆楽70mm劇場じゃなかっただろうか。

当時かなり話題で勢いだけで鑑賞。

初めて大島渚監督作品を体験し、難解さだけが印象に残ったとかすかな記憶。

一緒に観た友人は分かったふりだけしていたんだと思う。

それから5年後、僕が所属する映画研究会のイベントで大島監督をゲストとして招いた。

僕は渉外役として名古屋駅まで監督を出迎えに行った。

監督のカバンを持とうとして断固拒否された覚えがある。

なぜかそれだけは今でも鮮明に記憶している。

小難しい方だとは思うが、お忙しい中、参加頂けたことは今改めても感謝。

なぜ、あのイベントに来てくれたんだろう?

普通に考えればあり得ない話だと思うが・・・。

日本映画史の残る監督の一人だが、さほど作品は多くない。

それもヒット作は少ない。

「戦場のメリークリスマス」が一番のヒット作じゃないだろうか。

実際僕は大島監督の作品はほとんど観ていない。

全盛期は60年代、70年代なのでリアルな世代ではない。

過去の作品を調べてみても社会性が強く重厚な作品ばかり。

よほど体調を整えて臨まないと集中力も持たない。

そんな大島作品が今回、会社近くのミリオン座で公開された。

一本は本作。もう一本は「愛のコリーダ」。

「愛のコリーダ」も鑑賞済みなので、こちらも改めてブログで書きたい。

肝心な「戦場のメリークリスマス」とは関係のない話ばかり書いてしまった。

38年前の作品を記憶している方が稀。

自分の中で紐を繋ぐような感覚で2時間を費やした。

「4K修復版」のため画像は鮮明。

デビットボウイの美しさが際立つ。

坂本龍一が卒倒してしまうのもやむを得ない。

愛なのか友情なのか、極限状態の精神性なのか。

今でも僕の中でははっきりしない。

同性愛的な表現で片づけることは簡単だが、その表現は適切ではない。

戦闘シーンは一つもなく、いつも空は晴れている。

戦場として相応しくない。

それでも捕虜や日本兵の姿から戦争の悲惨さはイメージできる。

その中で坂本龍一とデビットボウイだけが異彩を放つ。

凛とした佇まいと華やかさが観る側の気持ちを揺らがせる。

日本よりも海外で評価が高いのはそんな点があるかもしれない。

作品の感想になっていない気もするが、まあ、リバイバル上映なのでこの程度でいい。

大島作品の評論は難しい。

次は「愛のコリーダ」。

こちらはもっと難しいかもね。

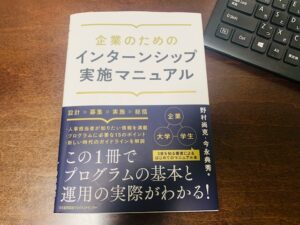

インターシップを企画する人事担当者、採用担当者は常に手元に置いておくべき一冊。

それはインターンシップに慣れた企業もこれから検討する企業も同様。

書籍の帯に書かれている様に、プログラムの基本と運用の実際がわかる。

(そのまんまじゃないか・・・笑)

今後、インターンシップはどの企業においても当たり前な取り組み。

最近は採用目的が主流だが、本書に書かれているCSV的価値としても必要になるだろう。

現在の名大社のケースが理想的とは言わないが、

うちで実施するインターンシップは本書に書かれているモデルに近い。

採用ありきではなく学生を育てる、企業を知ることを目的に置いている。

それが重要だと考えている。

だからといって今が完璧かといえばそうではない。

また、細かな見直しも発生するだろう。

そんな時に本書を体系立てて活用することで

双方にとってよりメリットのあるインターンシップを実施できる。

それは名大社に限らず、これから真摯に向き合うすべての企業にいえること。

本書はプログラム作成シートや学生向けのワークシートも掲載されているので活用法も広がる。

採用目的のインターンシップを行う企業もまずは基本を押さえることは重要。

そのための教科書的存在ともいえるだろう。

就職情報会社の営業はインターンシップを勧めるが、本書に書かれているような提案はしない。

(多分ね・・・)

あくまでも手っ取り早い方法を推す。

(多分ね・・・)

ポジションとしては仕方ないが、それでは片手落ち。

うちの営業も両面から捉えられるといい。

企業と学生を振り子として例えた説明も参考にしながら・・・。

著者の一人である今永典秀さんは彼が学生時代、名大社のイベントを手伝ってくれた。

社会人になってからも接点があったが、気がつけば大学の准教授。

その活躍ぶりは目覚ましい。

昔は僕が偉そうにしていたが、これからは頭を下げ教えを乞わなければならない。

よろしくお願いします。

今永さんが多分、書いた「人生100年時代のインターンシップ」というコラム。

「インターンシップは学生のものという固定概念を壊して、

いくつになっても、どんな立場になっても、学び続けること」

確かにおしゃる通り。

僕も継続的な学びのためにインターシップに参加すべき。

とても参考になりました。

ありがとうございました。

簡単に言えば、バカな弟が復讐のために町や人をメチャクチャにしてしまう物語。

そんなことでブログをまとめてしまうと「るろうに剣心」ファンから袋叩きに合いそうなので、

映画の魅力をきちんと伝えておこう。

138分という長さを感じさせないスピード感と迫力だったし・・・。

第1作の公開は2012年。

すでに8年の時間が経過しているが、見事なほど出演者は変わっていない。

役どころもそうだが見た目や雰囲気も。

それだけでもこの作品に対する強い拘りを感じる。

僕が劇場で観たのは2014年公開の前作、前々作。

当時のブログ(るろうに剣心伝説の最期編)にも書いたが、あれが最終作と思っていた。

まんまと騙されたというか、僕の知識がなかっただけだが、

こんなスケールで本当の最終作が訪れるとは・・・。

本当の本当は6月公開の作品だが。

結構、ファンを引っ張りますね。

興行的にはいい作戦だと思うけど(笑)。

ストーリーとしては単純明快なので語る必要もない。

その分、子供から大人まで楽しめる。

特に殺陣のシーンというかアクションシーンはほれぼれする。

どうすればあんな巧みな殺陣を演出できるか不思議でならない。

カメラワーク、カット割り、編集はお見事というしかない。

ジャパニーズアクションで勝負するならこの手しかないと思わせるほど。

演じる役者もいい。

それは緋村剣心役の佐藤健は当然ながら、江口洋介や伊勢谷友介の殺陣も素晴らしい。

土屋太鳳ちゃんはもっとこんな役をやった方がいい。

刀裁きよりもむしろ立ち姿だけでオーラを感じさせる。

役者陣のこだわりが作品の魅力を後押しするしているのも間違いない。

それにしても剣心もバカな弟の雪代縁も強すぎる。

ゾンビのように現れる連中を全て倒してしまう。

どうVFX技術を駆使しているのか確認しようと探していたら、彼らのトレーニング映像が出てきた。

それにも驚かされる。

やはり映画は生身の人間がぶつかり合うから感動を呼ぶ。

単純明快な作品ほどそれを徹底しなければならない。

分かりやすさゆえの難しさを感じた。

う~ん、このシリーズはここで見納めかと思っていたが、

6月公開の「るろうに剣心 最終章 The Beginning」も観なきゃいけないじゃないか。

まんまと作戦に乗せられているようだ。