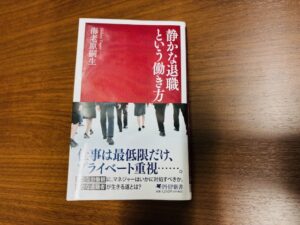

「静かな退職」という言葉を目にした時、昨年の「静かに退職する若者たち」を思い出した。

海老原さんも早期離職をする若者の特徴についての書籍を出されたのかと・・・。

僕のイメージとは全く異なった。

ここでいう「静かな退職」とは、会社を辞めるつもりはないものの、

出世を目指してがむしゃらに働きはせず、最低限やるべき業務をやるだけの状態をいう。

アメリカのキャリアコーチが発信し始めた和訳とのこと。

2月の海老原さんと石丸伸二さんのセミナーと本書で言葉の意味を知った。

日本の若者の傾向のように思えるがそうではない。

世界中の多くの働き手が「静かな退職」。

決められた時間だけ働き、定時になったらそそくさと帰る。

アメリカでもヨーロッパでもそんな働き方は多い。

むしろその方が生産性は上がる。

仕事とは手を抜けば抜くほど生産性は上がると海老原さんはいう。

僕のような昔の価値観の持ち主は今でも懐疑的だが、中身を理解すると確かにそう。

売上目標を達成するために残業をしまくり、用もないのにお客さんの下に頻繁に通う。

わずかなミスでも必要以上の謝罪をする。

それを当たり前としてきたが、合理的に考えればムダな作業を繰り返し。

その頑張りで会社を支えてきたんだ!という自負は通用しない世の中。

出世は誰しもが望むと考えたのも過去の話となった。

僕も会社のトップになりポストに見合う人材配置を行い矛盾に気づいた。

全てを昇格させるのも責任あるポストを与えるのも難しい。

ヤツは今のままでいい・・・。

そんな人材の重要性も組織を束ねる上では必要なことも理解できた。

更に加速させたのが本書。

静かな退職者が日本の企業において重要な役割を担う。

極力リストラを生まない体制や安定した雇用の維持にも必要なこと。

万年ヒラ社員という言葉がネガティブではなく普通の働き方として認められる時代。

僕もそれでOKとようやくいえるようになった。

これも多極化の一つなんだと・・・。

本書は欧米の事例や数多くのデータから、これからの在り方を解説。

そのための仕事術まで著されているので、「静かな退職」を希望する方にも役に立つ。

それに対応すべきマネジメント層が学ぶ点も多い。

これからの社会がこちらの方向に向かっていくのか。

学生に提供する価値ある情報の一つにもなる。

僕のような立場にもかなり勉強になった。

ありがとうございました。